从南京到北京,两部国都史的总结与终结 |“梁思成与他的时代”演讲之三

梁思成在建国初想象,满怀专业和社会理想的规划师,可以全局、长远、理性地主导区域和城乡规划,创造出完美、统一的“市镇的体系秩序”。而现实,完全是另一回事。

Share

在历史脉络里还原“梁陈方案”

公众对梁思成的了解,集中在两部分知识:一是他对中国建筑史研究的开创性工作,另一个是他曾(与陈占祥合作)提出“梁陈方案”。前者关乎“中国建筑”学术体系的建立,后者牵涉到城市遗产保护跟新城开发之间的关系。

我的《梁思成与他的时代》分三篇:第一篇讨论梁在1930-40年代的中国建筑史学研究;第二篇,全书的中心部分,追述梁在1949-59年间学术-政治交织的心路历程;第三篇谈他的城市规划思想,其中第一章回溯他在1920-40年代的规划思想发展,第二章细读“梁陈方案”案例。

本文聚焦书的第三篇,谈“梁陈方案”。我选这话题是对南京——我特别有感情的一个城市——的一种回报。南京1949年后在政治上成为“废都”,但也正因此,在学术上成了中国建筑学的首都。它相对远离了政治纷争,才有当初一批和后来几代学者真正专心地捍卫学术尊严,来持续推进中国建筑的知识、思想的发展,这是我向南京致敬的一个原因;另外,就“梁陈方案”而言,我们一提“梁陈方案”,往往就只谈梁思成,我也要特意强调一下另一位合作者陈占祥。

陈背后连带的是南京的首都规划的一连串历史。“梁陈方案”,在我看来,是一部北平/北京的国都规划史,再加上南京国都的规划史,合在一起形成的。我相信这个见解还是比较新的,其中也有些新史料挖掘,可能还会引起争议。欢迎大家争议,我写的主要目的就是通过一批新史料,提出新见解,激发大家思考。

今天大家对“梁陈方案”的印象是什么呢?在北京一堵车时,大家就说哎呀,当年要是采纳“梁陈方案”就好了。意思是如果那个方案当年实现的话,今天北京这个混乱状态就可以避免了。但我要说,这很大程度上是一个“神话”,因为缺少历史分析。“梁陈方案”这个案例非常重要,非常有贡献,但是一直缺少详尽的历史分析。我的书中第三部分尝试把它放在历史脉络里,还原一下它是怎么回事、它跟今天有什么关系。这一部分涉及七个问题:

第一,梁思成先生所有的知识不是一夜之间从天上掉下来的。如果我们梳理一下,梁在1950年提出“梁陈方案”之前的城市规划的知识、思想是如何积攒下来的,经过了哪些变化,到了1950年初是什么状态,就有助于我们理解“梁陈方案”所包含的规划思想。所以我首先要较详细谈的是:1920s-40s年间,梁思成的规划思想和知识是如何发展来的?

第二,不要忘了甲方。我们今天说“梁陈方案”只强调它是乙方——规划师的一个提案,把它抽离出来看作一个经典文本。《三联生活周刊》曾在2009年国庆前夕做了一个《百年中国:从屈辱到崛起的25个文本》专题,把“梁陈方案”作为其中一个经典文本,跟梁启超的《少年中国说》和毛泽东的《中国人民站起来了》相提并论。我今天想先把该文本冷处理,尝试跳到甲方的位置上来看:1949-50年间刚接管北平,建立新中国政权的政府,在中央行政中心区选址上有哪些选择?

第三,“梁陈方案”从哪里来?该方案是两个人合作的,除了梁思成的贡献,陈占祥的贡献在哪里?

第四,不可避免的有一个评估问题:今天看“梁陈方案”,到底怎么样?先还原好当年的历史语境,然后不妨以今天更全面的视角评估一下“梁陈方案”。

第五,甲方——北京,最后究竟选了哪个方案?大家总说北京因为当年没有采纳“梁陈方案”,今天才这么糟糕。我首先要反问的是:北京是不是完全没有采纳“梁陈方案”?北京到底采纳了哪些方案?北京建国后实际上以什么样的城市格局发展,直到今天?

第六,在探讨上述问题基础上,我想直接挑战今天关于“梁陈方案”的普遍共识:“梁陈方案”未被完整采纳与今天北京的混乱状况有直接关系吗?

第七,我想进一步追问:为什么“梁陈方案”在今天被寄托如此多的浪漫想象?

一、1920s-40s年间,梁思成的规划思想和知识如何发展来的?

梁先生在1924-27年间在宾夕法尼亚大学学建筑时,所学课程中没有一门是城市规划课。可以说,梁不是城市规划科班出身。他的城市规划知识是靠自学,靠读书和对欧美城市的亲身游历,逐渐积累起来的。

中国的1920年代,是非常重要的城市规划发展阶段,开始系统引进西方的城市规划思想:田园城市、疏散式发展等等。在规划实践中,最有影响力的是1927年国民党政府定都南京后,1928年南京“国民政府首都建设委员会”委托美国建筑师亨利·茂飞主持、1929年底正式公布的《首都计划》。这是一个非常重要的文本,为中国带来一整套城市规划和城市设计的思想、技术方法和城市管理体系。南京的《首都规划》驱动了全国一系列大城市的规划项目。

1930,“梁张方案”

1930年,天津受南京《首都计划》影响,做了一个公开的竞赛,叫“天津特别市物质建设方案”竞赛。当时29岁的梁思成与留美回来的市政专家张锐合作递交了一个方案,得了一等奖。该方案在1930年出版,叫《城市设计实用手册(天津特别市物质建设方案)》。梁先生平生只做过两个规划方案,都是与人合作的:这1930年的天津方案是第一个,叫它“梁张方案”;1950年的“梁陈方案”是第二个。两个方案都是比较粗线条的概念性的提案,不算深入完整的城市规划。但它们是两个中心文本,可以帮助我们了解梁的规划思想发展。

这里插一句,一旦历史文本牵扯到多重作者的时,一定要尽可能去复原谁做了哪些工作。《城市设计实用手册》的扉页有一句英文:“City Plan for Tientsin by Ray Chang, Illustrated by Si-Cheng Liang”。可以得出,整个方案,规划是张锐先生做的,图是梁先生画的。我们大致可以估摸一下分工:方案中21张图肯定是梁先生画的。图片中很少几张是规划图,大部分是单体建筑图——这能显示梁的建筑师背景。文字部分有些不同于《首都计划》的提议,都是关于市政管理的,比如天津市县合并,税收制度要改革等等,这些是来自市政专家张锐的意见。

“梁张方案”可以说是《首都计划》的学徒之作。梁张也提到,他们在做天津规划中,常以《首都计划》为“心目中的对象”。比如分区,通过土地分区确定各地块功能性质,居住区、工业区、商业区等等,来实现对土地使用、建筑开发和人口密度的控制。这对中国来说是规划方法和政策上的重大引进,是从《首都计划》学来,以后就成为梁思成进行城市规划的一个中心手段。

![“梁张方案”中天津规划分区图。[梁思成、张锐:《城市设计实用手册(天津特别市物质建设方案)》(天津:北洋美术印刷所,1930)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/1.jpg)

但两者也有很明显的异同。第一,关于行政中心区规划,《首都计划》要处理的是两个行政中心区的选址问题——1950年的“梁陈方案”也面临同样的双重问题:首先是南京作为国家首都,它的中央政治区,即中央政府办公区域选址。茂飞把它放在郊外,在中山陵下面紫金山南麓开辟新区。茂飞例举五个理由:有足够预留空地,便利交通,地形方便经营,军事易防守,彰显除旧迎新思想等。《首都计划》发表的是黄玉瑜与朱神康在茂飞的大框架规划里细化的中央政治区方案。在1920年代,中国的城市规划就已经开始探讨大城市究竟以内城为中心逐层向外扩展,还是在郊区另辟新区进行疏散式发展。1929年《首都计划》对中央政治区的郊外选址,就体现了后一种疏散式发展的思路。

《首都计划》另外要处理的就是南京市本身,市政府的行政区。茂飞建议设在城内大钟亭处。他列了四点考量:要有足够预留用地;要让市民可便利通达,但又不能造成太多交通穿行,导致堵塞;要有较高地形保持市府尊严;要将市府机关分为与市民有无直接关系两类。今天我才发现先锋书店这个地址,其实位于当时茂飞规划的五台山文化休闲中心。

回头看“梁张方案”:因为是给天津直辖市做规划,所以没有中央政治区一项,只牵涉到天津市行政中心区的选址问题。梁张建议利用现有城内市政府所在地,有三个理由:这块地最大,也容易向周边扩张;该地自清朝起就一直是总督衙署集中地,已在市民心目中形成“尊严”;该地既便利市民通达,又不会引发大量无关的交通穿行,而造成堵塞。可见,“梁张方案” 针对天津市行政中心区选址论证跟《首都计划》里南京行政中心的论证很近似。

“梁张方案”给了一个大的分区思路之后,并没有提供更详细的规划图纸,比如行政中心区具体空间怎样,有没有一个总平面图或鸟瞰图?没有。“梁张方案” 一下子跳到公共建筑——单体建筑的形式选择议题上,这可说体现了梁思成先生建筑师的出身。在第11章“公共建筑”第三节中,梁先生将公共建筑分成两类:一类叫“新式的中国建筑”,另一类叫“新派实用建筑”,用今天的话来讲就是现代主义建筑。

这两类建筑,第一类“新式的中国建筑”要用在市政中心的建筑。梁思成画的这个楼,实际上是三权分立,立法(大会堂)、行政、执法三部门各占一部分,共同形成一个大的市政中心综合体。梁说这“新式的中国建筑”要通过合并东西美术来彰显民族传统和市府尊严。

![海光寺公园市立图书馆立面图。[梁思成、张锐:《城市设计实用手册(天津特别市物质建设方案)》(天津:北洋美术印刷所,1930)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/3.jpg)

![市行政中心建筑立面图。[梁思成、张锐:《城市设计实用手册(天津特别市物质建设方案)》(天津:北洋美术印刷所,1930)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/2.jpg)

![火车总站透视图 。[梁思成、张锐:《城市设计实用手册(天津特别市物质建设方案)》(天津:北洋美术印刷所,1930)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/extra1.jpg)

![特二区河岸林荫大道市立美术馆透视图。[梁思成、张锐:《城市设计实用手册(天津特别市物质建设方案)》(天津:北洋美术印刷所,1930)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/extra2.jpg)

![民众剧场透视图。[梁思成、张锐:《城市设计实用手册(天津特别市物质建设方案)》(天津:北洋美术印刷所,1930)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/4.jpg)

![首都中央政治区各政府建筑立面图。(黄玉瑜和朱神康作)[国都设计技术专员办事处编:《首都计划》(1929)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/extra3.jpg)

![傅厚岗市行政区鸟瞰图。[国都设计技术专员办事处编:《首都计划》(1929)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/31.jpg)

![明故宫火车总站鸟瞰图。[国都设计技术专员办事处编:《首都计划》(1929)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/33.jpg)

![新街口道路集中点鸟瞰图。[国都设计技术专员办事处编:《首都计划》(1929)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/32.jpg)

我们可以同样看到这个渊源——《首都计划》。《首都计划》里面规划中央行政区一系列的中央党部、行政院、各级部门等建筑的风格,按茂飞的语言:中国所有政府办公建筑都采用中国固有之形式,旨在发扬光大固有之民族文化。茂飞可以说是中国官方建筑民族主义设计探索的第一人,他不光自己设计了很多“中国固有式”,还影响了吕彦直等一批中国建筑师的创作。你可以看出梁思成当时做天津规划时,也是受到影响的。

茂飞《首都计划》里面中央政治区一系列建筑分几个不同等级,但都遵循“中国固有式”风格。中央政治区的中心建筑很明显的把美国华盛顿特区的国会山的大穹隆转化成天坛,以三段式构图放到紫金山南麓,明孝陵和中山陵之间的小山上。但这个不是国会,是中央党部——国民党当时的治国理念是党天下,以党治国。如此等等,一系列建筑都是“中国固有式”,实际上是,中国传统形式语汇在西方构图中的一种转换。

明故宫火车站设计也采用了“中国固有式”。可以说茂飞心目中的南京建筑愿景,是非常一致的,不管是实用的建筑还是政治的建筑,都尝试将中国传统形式跟现代的功能、技术结合起来。

到最商业的地方,新街口的商业规划,他说商业建筑应以实用为主,不妨采用外国形式,因为这些大的百货公司功能都是外国引进的。但是唯其外部仍需具有中国之点缀,加了一些檐口、屋顶小亭子等等。可见在他的概念中,南京的建筑应该保持风格的统一性。

回头看“梁张方案”,梁开始将建筑分成两类:政治建筑用传统式——“新式的中国建筑”,其他公共建筑用“新派实用式”, “为简单壮丽摒除一切无谓的标识,而用于各部分权衡及结构恰当”。可以看出来,1930年的梁,在建筑上是兼收并蓄的,既有不同程度上的形式折衷,也很敏锐的把握建筑发展趋势,开始拥抱现代主义。

29岁的梁思成第一次参与做规划,也想对《首都计划》这样一个经典文本有所突破。比如,“梁张方案”与《首都计划》有一点很不一样的就是在街道网的布置上。《首都计划》,按通常惯例,在市区大规模用方网格,少量用些对角线。到一些郊区,显然受花园城市的影响,采用自由曲线。

梁先生给了一个非常有意思的提案,他采纳了当时最流行最时髦的规划想法,“六边形蜂窝状”道路网。熟悉规划史的知道,这个今天已经完全绝迹了,是因为这样一种道路网实在没有生命力,但是二十、三十年代它一下变得很时髦,有加拿大、美国的工程师和规划师鼓吹六边形道路有多好,梁先生其实是转述他们的理论,他说通行的方格网街道对于美观及实用均欠圆满。而六角形的划分方式会带来更多的建筑朝向和宽阔的花园,以及节省道路、交通便利和修建经济性等诸多好处,是最新式的、最进步的、最适用的。

大家看这两个图可以知道,梁先生在天津规划里提供了一张六角形街道图。因为天津老区的城市路网基本已经限定了,他建议新区规划普遍用这六边形蜂窝状街道网。实际上,他直接套用了加拿大工程师Noulan Cauchon的“六角形街道分段图”。

![梁张方案中“六角形街道分段图”。[梁思成、张锐:《城市设计实用手册(天津特别市物质建设方案)》(天津:北洋美术印刷所,1930)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/5.jpg)

![Noulan Cauchon “六角形规划”。[ Noulan Cauchon, “Hexagonal Blocks forResidential Districts,” The American City , 17 (1925)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/6.jpg)

大家可以理解,当时年轻的梁思成先生追赶时代,赶时髦。今天看起来多少有点尴尬,因为这种路网设计过几年就被淘汰了。它被证明是彻底不实用的道路网设计,因为带来大量的不规则的建筑形式和朝向、很混乱的交通等等。

1930年提交的“梁张方案”是梁先生规划思想发展的一个节点。我们知道,1931年9月梁先生加入营造学社,到1945年,一直专注于中国建筑史研究。他在城市规划上,是暂时停了一下。1936年美国很有影响力的“田园城市”建筑师和规划师斯坦因(Clarence Stein)访问北平,跟梁思成见过面,对梁的规划思想有多大影响,无从查实。但这个线索很重要,因为到1947年抗战胜利后,梁先生又重返美国考察的时候,斯坦因起到很大作用,和梁频繁见面,并帮梁联系参观很多有名的社区。

1945,“有机疏散”

在1940-45年抗战期间,梁先生被困在四川李庄,全靠费正清、费慰梅夫妇邮寄或托人带过去的书来了解西方最新动态。其中有一本书,梁先生在1945年读到:沙里宁(Eliel Saarinen)的《城市:它的生长、衰败与未来》(The City: Its Grows, Its Decay, Its Future)。这本书对今天很多中国建筑师、规划师来说如雷贯耳,因为自梁先生起,到他后来几代建筑师、规划师们,都对该书的核心概念“有机疏散”赞赏有加。

我把这本书仔细看了一遍,说老实话,不是我傲慢,我个人觉得这是本很扯的书。这哪里是什么规划理论啊?是当时沙里宁作为建筑师对规划的一种幼稚狂想。当然我很小心,提醒自己可能是因为我自己规划知识不够,有偏见。我就问港大规划系的老师们,他们觉得这本书在规划史有里程碑作用吗?没有一个人知道这本书,没有一个人看这本书。我再看一系列规划思想经典文选和规划史书,没有哪本书提到沙里宁。

再回到1940年代。这本书是1943年出的,45年困在李庄的梁先生读到,受到极大启发。但他并不了解该书在西方的语境。该书实际上在当时美国规划界就受到很多批评,说沙里宁完全没有规划概念;他设想强大的政府能主导所有城市规划问题,完全不切实际,等等。

![沙里宁的有机疏散图解:假设集中城市密集地建造起来。其中一半已经衰败,必须按照预先设置好的疏散格局来治愈。此过程花五十年—年数只是个象征数字—在这期间城市的尺寸会增加一倍。本图解显示此疏散过程分为十个五年计划。[Eliel Saarinen, The City: Its Growth, Its Decay, Its Future( New York: Reinhold Publishing Corporation, 1943)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/9.jpg)

回到当时李庄,我们可以理解梁先生在那个孤立的环境中读这本书时,很多东西激起了他人道主义的共鸣。比如关于书里的城市要保障人安居乐业,要摆脱贫富差距等等,这个是一定会激起梁道德的共鸣;该书还有大量的隐喻,城市是“有机体”,每个街区建筑单元就是“细胞”,各“细胞”间要有有机关系等等;另外就是对空间-道德秩序的信念——美好的空间秩序会带来高尚的道德秩序。在这些泛泛的层面上,我相信每个人读完之后都有一种道德上的共鸣。但是具体的城市规划措施,即核心概念“有机疏散”到底是什么意思?

我发现,大量中国建筑师、规划师在把“有机疏散”当口头禅用时,都没有仔细追究沙里宁的本意,而仅仅因为“有机”这个词听起来很好听而已。比如人们说北京太过拥挤了,要在郊区造一座卫星城,就一概称为“有机疏散”。但这完全不是沙里宁的本意,沙里宁是什么意思呢?

沙里宁的“有机疏散”,在今天看起来,是对城市最不有机、最暴烈的大手术。

从这个图大家可以看出来,城市不可避免地会拥挤。十九世纪工业发展带来的都是城市的悲惨图景,拥挤、肮脏、贫民窟滋生。沙里宁用这个图解来说明一个天才规划师,或是伟大的政治家,如何实施一个五十年的“有机疏散”规划。图中黑色是城市已有区域,红色是城市每五年发展出的增量。“有机疏散”即逐步将中心拥挤的城市一块块切掉往外移,一个个社区移出去,大家花五十年,而且不停组合分配新的增量。五十年后,这个原本是中心性的城市被肢解掉了,彻底变成一个小城镇的网络。

为什么叫“有机疏散”呢,沙里宁希望政府和规划师要有远见,把这大手术持续进行下去。在这大规模切割、迁移的过程中,政府还要有力控制地价,不能让它有急剧起伏(看中国现在的拆迁就能想象到这些问题的严重性),并通过税收等政策保证迁移过程的顺利进行。要让所有人都服从一种计划,尤其在私有经济里。规划还得保证每个新城镇在经济都是自立的,不能依赖老城中心。换句话说,五十年规划还得把经济产业及其空间布局都规划好,五十年之内不能产生巨变等等。

![沙里宁指导的匡溪艺术学院学生George A. Hutchinson, Jr 作的大芝加哥疏散图解。[Eliel Saarinen, The City: Its Growth, Its Decay, Its Future (1943)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/10.jpg)

你说这样一个宏大、集中的规划-计划,在任何一个城市里,有没有这样的案例?它可不可能?尤其在资本主义自由经济里,别说未来五十年,就是五年你都没办法用政府的计划控制。所以我说这是个有改良社会主义倾向的建筑师对规划的乌托邦幻想。但不管怎么说,沙里宁的“有机疏散”对梁先生有很大的吸引力。因为它帮助梁了解到西方在这个时候已经见证了城市的衰败,开始积极设想治疗城市病的良方。

1945年8月抗战胜利前一个月,梁先生在《大公报》发了一篇文章《市政的体系秩序》,来概括沙里宁这个观点。梁的逻辑是:既然西方城市不加控制,都产生了拥挤的城市病,像癌症一样,必须通过切除手术进行“有机疏散”,才能恢复生命力,那么战之百废待兴的中国,其城市重建时应要提前预防这些病,提前规划“有机疏散”的格局。

但是,梁先生1947年访美之后再也不提“有机疏散”了。我个人判断是他意识到这本书没那么重要,没那么有实际意义,反倒是梁先生的弟子们又把它继续发展成很大的理论——实际上是个神话。该神话基于对沙里宁概念的两种误解或不求甚解上。一种是人们说“有机疏散”时,往往仅指泛泛的疏散而已,比如在郊区建卫星城、副中心等,之所以在“疏散”前面冠以“有机”,就因为这俩字好听、玄妙;另一种是把沙里宁的“有机疏散”当成了城市规划疏散学说里最好的。这是大错特错。

疏散思想的老祖宗、最有影响力的是霍华德的“花园城市”。他设想是一个58000人的中心城市外围一系列32000人的小城市,由快捷的交通连线和绿化带隔离,形成城市网络。如果每个小城市经济上自足,不依赖中心城市,该网络状的花园城市模式无限复制,最终就会彻底取代中心式集中大城市。

但我们知道,霍华德的理想从没有完整实现过。少数建成的花园社区,都在经济上没办法独立于中心城市,最后都变成单一功能的郊外居住区——睡城。后来深受“花园城市”影响的大伦敦疏散规划其实是“花园城市”理想在现实中的另外一种折衷:不管怎么在郊区设卫星城,都仅是一定程度上地改善、舒缓中心城市的拥挤,而不可能把中心城市完全肢解掉。简言之,在泛泛的疏散观念上,沙里宁的“有机疏散”没有任何独创之处。在特定层面上,沙里宁的“有机疏散”要把中心城市彻底肢解掉,这在现实中完全不切实际。

![霍华德的“花园城市”图解(1898 年)[Peter Hall, Cities of Tomorrow , 3rd Edition(Oxford, Blackwell Publishing, 2002)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/7.jpg)

![C. B. Purdom 的伦敦卫星城规划图解(1921 年)。[Peter Hall, Cities of Tomorrow ]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/extra4.jpg)

![Raymond Unwin 的伦敦卫星城规划图解(1923 ~ 1933 年)。[Peter Hall, Cities ofTomorrow]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/extra5.jpg)

![Patrick Abercrombie 的大伦敦卫规划(1944 年)[Peter Hall, Cities of Tomorrow]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/extra6.jpg)

1947-49,区域规划和《雅典宪章》

抗战胜利后梁先生再次去美国,集中在1947年的1至7月。他收获很多,一个是参加联合国总部的设计,跟柯布他们在一起讨论,感觉顿开茅塞,把滞缓了好几年对现代主义建筑、城市的认识恶补上去。

他还把这个视野扩大到区域规划,他去参观了田纳西河谷管理局(Tennessee Valley Authority, TVA)。TVA是美国城市规划和政府管治上的一个很大创新,他们当时叫“地理导向”发展(geography-oriented)——河流是不会受每个州的边界限制的,一条河下去了,整个河的流域都应该有统一协调的规划和城市发展政策。当时中国国民党政府受此启发要修三峡工程,还成立扬子江流域管理局(Yangtze Valley Authority)。梁思成对TVA很有好感,在说中国需要“数百个TVA”,以改善规划和民生。

![TVA 的治水体系图解。[David E. Lilienthal, TVA: Democracy on the March (1944)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/8.jpg)

![TVA: Democracy on the March 书中照片显示河谷水库中的鱼如此丰富,以至于政府无需再实行钓鱼季节控制。[David E. Lilienthal, TVA: Democracy on the March (1944)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/11.jpg)

可以说梁基于城市规划,建立起对新型的社会主义制度、土地公有制的美好想象,对这些新制度能改善城市规划,摆脱资本主义社会城市病的期待。这种幻想的力量是强大的,它促使梁先生在1949年留在大陆,继续辅佐新的共产党政权。

在这个节骨眼,1949年6月梁先生又在《人民日报》发表一篇文章叫《城市的体型及其计划》。很显然,他又开始吸收柯布西耶和国际建协的城市规划理论。他提出要让城市得到合理的隔离和联系,需要四个基本的规划元素:分区,邻里单元、尽端式的道路、自给自足的小区。第一个元素分区是按最新《雅典宪章》的理论,把城市分成居住、工作、休息和交通四个功能分区,另外三个元素都是从“田园城市”理论中脱胎出来,这是他心目中新中国城市规划的模式。

二. 1949-50年,北京在中央行政中心区选址上有哪些选择?

第一个选择是日本人留下来的遗产。1949年4月共产党全面接管北平政府,5月8号新成立的北平建设局就召开“北平市都市计划座谈会”,请梁思成、华南圭、朱兆雪等专家讨论北平的发展,中心议题之一就是如何利用日本人留下的“西郊新市区”。

![日本人制订的《北京都市计画一般图》[北京市档案馆]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/extra8.jpg)

![日本人制订的北京都市计划道路网图(越泽明根据1939 年12 月北京建设总署都市局制订的《北京都市计划要图》绘制。)说明:A. 圆明园遗址,B. 万寿山,C. 玉泉山,D. 飞机场,E.广场, F. 故宫、天安门,G. 卢沟桥。[越泽明:《北京的都市计划》,《台湾大学建筑与城乡研究学报》第三卷第一期,1987 年]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/12.jpg)

![日本人制订的北京东西郊新市街地图。[京都国际日本文化研究中心 https://www.nichibun.ac.jp]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/extra9.jpg)

![北京西郊新市街中心地区(兴亚大路)(越泽明制作)。图中数字表示道路宽度,单位为米。A. 军司令部,B. 大广场,C. 图书馆,D. 公共集会堂,E. 军事用地,F. 区行政中心,G. 日本居留国民团体,H. 领事馆,I. 日本警察局,J.日产公司,K. 旅馆,L. 商业建筑,M. 大仓公司,N. 商工会议所,O.新闻社,P. 北中国开发公司,Q. 建设总署,R. 华北交通公司,S. 银行,T. 公司,U. 百货公司,V. 小学,W.同仁医院分院,X. 电信局,Y. 中央邮局,Z. 铁路旅馆!建物?电影院。[ 越泽明:《北京的都市计划》,《台湾大学建筑与城乡研究学报》第三卷第一期,1987 年]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/14.jpg)

1937年日本侵占北平,改名北京,马上做了一个北京的规划。该方案在北京西郊,现在五棵松一带规划了一个“西郊新市区”,以颐和园万寿山的佛香阁为北边的制高点,向南引出一条新市区中轴线,跟紫禁城的南北中轴线呼应。该方案通过规划一片新城,来实现新城开发和旧城保护双赢的局面。

规划书中写:“城内仍保持中国的意趣,万寿山、玉泉山以及其他名胜地作为公园计划,在此范围内乃至周围的庭园、树木、庭石、山川,希望采取中国的式样。将来准备复原被英法联军烧毁的圆明园,希望尽力保持中国文化。”“西郊新市区”的最北端是军司令部,前面一个大广场和100米大道,一直顶到最南端的火车站。该规划不光是中轴线和棋盘街道网呼应了北京古城的秩序,它自身还是个综合性的新城。它设想集中安置日本侨民居住,并兼有办公、商业、民用设施,甚至有小规模的生产。

在1939年到1943年间,日据政府征用了17.7平方公里作为一期用地,打通长安街向西延伸段,修了500多栋房子、各式道路、市政设施……“西郊新市区”在日本人的经营里已经有一定的雏形了。

然后抗战胜利,国民党接管,再进一步调整规划。国民党关于定都北平还是南京存在争论,这很快显示在国民党的规划文件里:如果定都北平,日本人留下来的西郊新市区,就可利用作为中央政治区位置。后来国民党决定定都南京,规划文件又说,不管定都在哪里,北平总要发展,西郊新市区一定要好好利用。国民党的修改规划,延伸了东郊工业区,“西郊新市区”又向南结合交通,搞了另一个新区,并打通几道新旧城区的东西干道连接,等等。

![国民党政府制订的北平市都市计划简明图。[北平市工务局编印,《北平都市计划设计资料第一集》(北京:1947)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/15.jpg)

所以很自然的,共产党在1949年接管政权时,就面对前任两个政府传下来的“西郊新市区”:日据政府已经帮助征地,且城市建设初具规模,而后国民党政府又进一步完善了规划。49年5月8日“北平市都市计划座谈会”文件显示,当时共产党政府已经清晰意识到北平很拥挤了,要利用西郊解决疏散的问题,也清楚知道这个新市区有综合性功能,行政、居住、商业、工业,应能成为自足的新区——这个概念非常重要,跟以后蜕变的中央政治区纯办公区域不一样,“西郊新市区”一开始是个综合性城市。

在这个文件里,梁先生对“西郊新市区”的批判最激烈。他说,日本人规划“差不多全无是处,应该全部从头计划。” 他批评日本人的规划街道网太密,一百米就是一个路口,行车不便,应该加大,让五六个街区合成一个。他还批评日本人规划里面每个小街区商住混用,底层是商业,导致住宅都往里看,极不合理。要把商业和居住分开,行政全部分开,功能分区,助长交通,等等。

显然,梁当时所信仰的是柯布西耶的“光辉城市”、《雅典宪章》的功能主义城市规划原则。今天我们可以说,当年梁先生所信仰的理论,实际后来被证明是扼杀城市活力的,自1960年代开始逐渐被西方规划界否定。而今天回过头看日本人的规划,小尺度街区、频繁的街道交叉口、高密度、商住混用、功能交织,恰恰是促成城市活力的社区规划手段。

不管是出于民族情感痛恨日本人的遗物,还是从专业立场上觉得日本人的规划过时了,梁先生对日本人的规划有强烈不满,但他并没有反对共产党政府的意愿——政府仍希望利用“西郊新市区”。梁先生说,如果要利用得先确立功能,建议将联合政府所在地设在那里,或至少是市政府。这时候很关键,建设局局长曹言行发言说:“现在我可以报告一下,将来新市区预备中央在那里,市行政区还是放在城里。”——这个想法实际上跟茂飞的《首都计划》是一样的。

下午讨论时时任北京市长的叶剑英也请在座“集中讨论西郊建设问题,免得老在北京城里面挤。” 市政府秘书长薛子正则说“各位把新北平规划一下, 以日本人的计划为示范,建设东郊西郊新北平……近一两年,西郊新北平荒废,希望能够提前建设起来。” 可以说,在面对城市规划遗产上,当时政府并没有表现出一点狭隘的民族主义抵触情感。梁先生虽然有批评,但还是接受了政府的委托,带领清华大学建筑系师生改善日本人的规划。有效利用日本人留下的“西郊新市区”,这是“甲方”政府在1949年5到8月的选择。

第二个选择出来了,一切开始急剧的变化。1949年的9月份,毛开始说“一边倒”,一切向苏联学习。北京政府邀请十几位苏联市政专家到京。他们经过研究后,在49年12月开会,公布他们的结论。他们说按照莫斯科的成功经验,一方面要建设新市区,一方面还要改善旧市区,经济上是不可行的。旧市区里明明有现成的街道管网,新的中央政治区的选址应该在中心处找空地来修。这样的话,不光修新建筑,也同时可改善古城,让其更美好。西郊可以成为一个住宅区,一个郊区卫星城。苏联专家还具体建议,新的中央政治区办公楼,沿着长安街,像欧美的沿街街坊的方式规划,一期四到五层,二期二到三层,外轮廓上整齐划一,立面上要有民族特色。

![巴兰尼克夫的北京市分区计划略图,1949 年。[北京市城市档案馆编:《北京市建设规划篇》第二卷《 城市规划 1949—1995》上册(北京:1947)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/16.jpg)

在会上建设局领导当场表态同意苏联专家意见,而梁先生跟苏联专家产生很大争执,梁先生认为在旧城中心设中央行政区,最终会破坏旧城。49年10月份加入梁思成规划团队的陈占祥也不同意苏联专家的提案。为与之抗衡,梁陈二人于1950年2月份联合推出“梁陈方案”——这成了北京政府的第三个选择。

三. “梁陈方案”从哪里来?

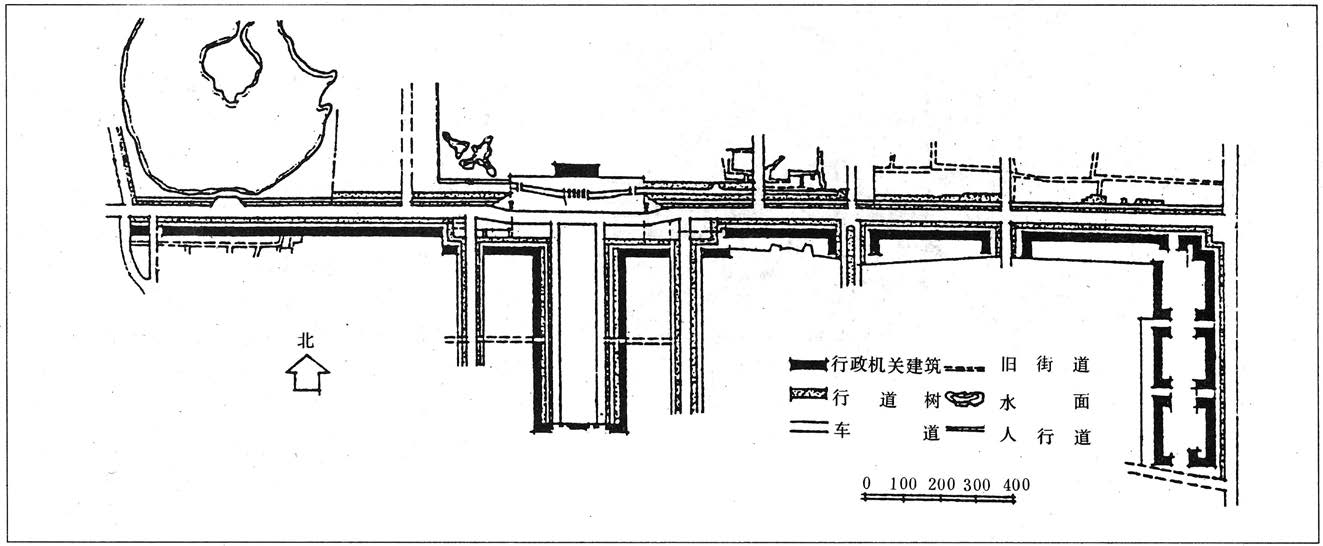

刚才回顾这么多史料,首先可帮我们认清一个基本史实:“梁陈方案”的独特性并不在于通过规划新城来疏散旧城,以达到新城建设和旧城保护双赢的大思路。这思路是从日本规划一脉相承下来的,甚至共产党政府本来都这样想。“梁陈方案”的独特之处在哪里呢?是在日本的“西郊新市区”和旧城中间,选择了第三个位置,规划一个全新的中央行政办公区。日本的“西郊新市区”选址是复兴门外四公里,公主坟往西到八宝山。“梁陈方案” 则放到公主坟以东至复兴门的三里河一片地,成为第三个方案。

![“梁陈方案”中的“各基本工作区(及其住区)与旧城之关系”图。[梁思成、陈占祥:《关于中央人民政府行政中心区位置的建议》,《梁思成全集》第五卷(北京:中国建筑工业出版社,2001)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/18.jpg)

![“梁陈方案”中的“新行政中心与旧城的关系”图。[北京市城市档案馆编:《北京市建设规划篇》第二卷《 城市规划 1949—1995》上册(北京:1947)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/19.jpg)

![“ 梁陈方案”中的“行政区内各单位大体布置草图”。[ 梁思成、陈占祥:《关于中央人民政府行政中心区位置的建议》,《梁思成全集》第五卷(北京:中国建筑工业出版社,2001)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/20.jpg)

我认为“梁陈方案”的推出,不管是有意还是无意,引发了两个重大问题的转向。第一,本来之前,不管是日本人规划“西郊新市区”时,还是新政府考虑利用“西郊新市区”时,甚至当苏联专家建议将中央行政中心区设在旧城中心时,都是谈论综合性城区发展议题。但“梁陈方案”由于特别强调中央行政中心区作为单一的行政办公区域,与其它城市功能脱离开。这使得争论焦点愈发脱离综合性城区议题,变成单一的中央政府办公机构的选址、规划问题——城市变成了城区。

第二,本来争论的焦点在两个选项上:是“西郊新市区”,还是旧城中心。既然梁先生和陈先生坚持疏散式发展,为什么不坚持用日本人的“西郊新市区”来抵抗苏联的利用旧城中心方案,而抛出了第三个,尺度更大更宏伟的方案?为什么会有第三个选择?

我个人认为第三个选择反而在心理上给政府造成更大的选择压力,因为北京政府已经12月的会上被苏联专家说服了:按照苏联经验,新城、旧城两者兼顾的话经济上不可能的,所以要先立足旧城。在这情况下,要抗衡的话,用“西郊新市区”不是更有实际意义?因为它已经初具规模,而且本来共产党政府确实也这样想的。为什么梁陈会突然抛出第三个方案?这时候陈占祥这个角色就出来了。

据陈占祥回忆,说他到北京之前,梁先生在做西郊新市区的改善规划,而陈占祥认为日本侵略者“在一定距离另建新城是置旧城区于不顾”——我觉得有点意识形态化了,日本可能短期对旧城内的投资很少,但是规划的长远意图确实是保护旧城——陈占祥主张把新市区移到复兴门外稍微近一点,西郊三里河那个地方。是陈占祥说服了梁思成来一起做一个新方案。

为什么会作出这样的决定?可能有很多因素,这里想说两个,一个是土地问题。刚才说日据政府已经花几年功夫征下西郊17.7平方公里的地,这块地经由国民党政府,再转到共产党新政府,免费得到,不再有征地问题,因此利用它有极高的经济性。但是到49年5月,中央军事委员会发布命令,要在10月份进行土地改革,打土豪分田地,将京郊土地在50年3月全部收为“国有”,或分给农民,或政府统一使用。这一下子使得“西郊新市区”的土地经济性不存在了。细读《梁陈方案》文字,其中有两处提到,目前土地改革正在进行,成功后西郊这片土地便没有征地问题,比在内城搞拆迁经济性还要好。

![“梁陈方案”中的行政中心区鸟瞰图版本一。[北京城建档案馆,清华大学建筑系硕士毕业生乔永学馈赠]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/21.jpg)

另一个因素是陈占祥的背景。陈占祥本来在英国学规划,据他回忆原本在1946年被国民党政府请去做北平规划,但被蒋介石留在了南京,做南京的首都中央政治区规划。

前面提到,1928-29年茂飞做的《首都计划》将中央政治区设在南京东郊紫金山南麓。他最初自己先做了一个规划方案,整体布局类似华盛顿特区的国家广场规划,但有所不同的是具体中轴线的空间规划方式。国家广场由东端国会山到西端林肯纪念堂引导中轴线,中间留有开放的公共空间Vista。茂飞的方案虽也采用中轴线,但吸取了中国紫禁城的传统,用重要的建筑,横跨在中轴线上,从北向南是国民党中央党部-国民政府-五院和各部会建筑群,形成一重重宫殿式的建筑群落。

![1901 年的华盛顿“ 马克米兰计划”,国家广场为该规划的核心区域(McMillan Plan)。[ 维基百科 ]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/34.jpg)

![茂飞1929 年规划的南京中央政治区总体鸟瞰图。[Jeffrey W.Cody, Building in China: Henry K. Murphy’s“ Adaptive Architecture,”1914-1935 (Hong Kong: The Chinese University Press, 2001)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/24.jpg)

![茂飞规划的中央政治区一期工程鸟瞰图。[Jeffrey W. Cody, Building in China: HenryK. Murphy’s “Adaptive Architecture,” 1914-1935 (Hong Kong: The Chinese University Press,2001)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/25.jpg)

茂飞的中央政治区规划并没有被采纳,而是在1929年又做了一次竞赛。《首都计划》里发表的实际上是黄玉瑜与朱成康合作的三等奖方案。它在中轴线上的公共空间规划上比茂飞案更接近华盛顿国家广场的做法,中间横跨中轴线的建筑仍沿袭茂飞的排布顺序。

![黄玉瑜、朱神康1929 年8 月规划的中央政治区鸟瞰图。[国都设计技术专员办事处编印,《首都计划》(南京:1929)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/26.jpg)

《首都计划》的故事并未到此结束。该方案是由国民党元老孙科委托茂飞规划,但后来掌握实权的蒋介石坚持要把孙科和茂飞的方案废弃,转而在明故宫的遗址上重新规划中央政治区。这一选址使得现代中央政治区规划与中国传统城市的关系更显戏剧性。

1935年6月公布的明故宫中央政治区计划这样表明当时国民党的权力空间愿景:“政权南边而立,治权北面,而朝文东武西,与古制适合。” 在其“中央政治区各机关建筑地盘分配图”中,国民党党部还在中轴线的最北端,向南依次为国民政府和行政院。二者东面设政府和行政院的直属机构如主计处、经济委员会,西面为参谋本部、军事委员会等。该计划旋即被抗战打断。直到1946年再由陈占祥和娄道信合作规划。

![明代宫城图。其中红线显示明初建都时的皇城空间布局,底图黑线为国民政府时期南京地图。[朱偰,《金陵古迹考》(上海:商务印书馆,1936)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/35.jpg)

![中央政治区附近土地使用支配图,1935年6 月29 日国民政府公布。[《抗战前国家建设史料:首都建设(一)》,328 页, 转引自王俊雄,国立成功大学博士论文《国民政府时期南京首都计划之研究》(2002)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/36.jpg)

![中央政治区各机关建筑地盘分配图,1935 年6 月29 日国民政府公布。[国史馆国民政府档案, 转引自王俊雄博士论文]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/37.jpg)

1948年公布的陈娄合作的《首都政治区计划总图》中,重要建筑的位置有显著变化:国民政府而不是党部处在中轴线最北端,再向南是行政院-国民大会堂-警卫——这些显示出抗战胜利后,国民党力图在宪政体制下,重新配置国家权力机构的政治理念。

![陈占祥和娄道信规划的“首都政治区计划总图”,1948 年。[《公共工程专刊》1948 年2期]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/38.jpg)

陈占祥的规划构思里同样重复这个问题,“必须正确表现我国固有之文化,及中华民国民主之精神”,它的布置“应参考过去历史之遗迹,保持我国固有都市计划之精神,切合现代之需要。” 简单说就是从明故宫的遗址上树立起新的首都,这个空间秩序既延续传统又有现代的民主理念。

该规划在1948年刚出来,国民党就垮台,跑掉了。这时候陈占祥收到梁思成先生的邀请信,说有机会可以到北京为共产党规划新中国的中央行政区,陈占祥便进京加入了梁思成团队。把“陈娄方案”和“梁陈方案”放在一起,明显有一脉相承的规划理念:“陈娄方案”处理的是如何在明故宫的遗址上,在原来的中轴线、院落秩序上,树立起一个现代中央政治区;“梁陈方案”则是把明清紫禁城的空间秩序“镜像”折射到西郊,在那里树立起一个现代的的中央办公区群落。

回到刚才的问题,为了与苏联专家讲行政中心区设在北京旧城中心的提议抗衡,梁思成、陈占祥为什么不利用日本人留下来的“西郊新市区”,而是要重新规划出一个全新的方案?我建议大家从陈占祥这个规划师角度设想,当时他面临两个选择:一个是采纳和改善日本人留下的“西郊新市区”。他首先就看不起日本人的规划,也清楚在以后的改造过程中免不了有很多折衷、妥协;另一个是另选一片空地,做最理想的规划。显然陈选择了后者,而且在我看来,他其实把在南京流产的国民党的“中央政治区”规划蓝图移植到了北京,使之成为共产党的“中央行政区”。

两方案有很多重合的地方,比如中轴线布局、宫殿式的序列,跟旧城之间横向的交通连接,等等。当然大家还可更细地比较,这两个政权的政治愿景有哪些相同,哪些不同。比如国民党折腾好多年,把国民政府放在中轴线北端最重要的位置,把党部拿掉了。共产党是把人民军事委员会放在最北端,南边是政府、政治协商和人民大会堂——是“枪杆子里面出政权”的理念。将军队放在中轴线最北端,反而和日本人的“西郊新市区”中将军司令部放在最北端类似。总之,有很多有趣的比较可以做。

总之,自1950年2月起,北京政府在中央行政中心区选址上面临三个方案选择:日本人的“西郊新市区”、苏联专家建议的利用旧城中心、“梁陈方案”。事实上,政府从来没有对“梁陈方案”有明确答复。尽管在49年底北京建设局领导在会上表示同意苏联专家的意见,但北京是否就义无返顾地全面贯彻了在旧城中心修建行政中心区的意见呢?日本人的“西郊新市区”又如何?这我下面再谈。

四. “梁陈方案”到底怎么样?

首先,有了上述历史知识后,我们可以说“梁陈方案”的将新城建设和旧城保护分开的想法在历史上是有渊源的,我们要尊重这个历史。其次,我们也得清楚“梁陈方案”毕竟只是一个提议,不是一套完备的规划方案,它主要是通过大量文字阐述大思路——为什么要早日决定选址,为什么要避开旧城来重建新城。其规划图纸深度不大,我们很难把它当成完备的规划方案评估。

从有限的图纸来看,“梁陈方案”体现出几个问题:一是该方案的大规模、静态的功能分区,在今天看来是有问题的。办公区是一大片,有十平方公里;然后南边是商业区,西、北边是居住区,这种赋予每个片区一种单一功能的做法,是自1960年起被西方城市规划界严厉批判过的做法,因为它难以营造有活力的城市生活。

其二,建筑面积指标和土地利用经济性是有问题的。行政区每个办公人员的面积指标达到40-45平方米的面积,按今天的标准,显然过大。我认为“梁陈方案”最有特色的一点是其街区单元设计——每个部门各占一个街区,吸收中国传统,两到四层的房子,按“前朝后寝”的院落式布置,前院办公,后院是小规模宿舍、食堂、文娱设施。这在建筑层面上极有新意,但在规划层面上,其整体密度过低。这样的“行政院落”铺满十平方公里,用地显然是不经济的。过低的建筑密度,再加上前面说的过于单一的功能配置,一定很难营造出城市活力。今天回过头看“梁陈方案”,到底是不是个成熟方案,这些都是开放的问题。我这些意见希望引起大家的争鸣。

前面反复讲,在“梁陈方案”之前,关于北京城市空间格局的争论,一直在两极之间展开:旧城或 “西郊新市区”。1949年底,北京政府开始听从苏联专家意见,认为同时兼顾两个议题很困难,立足于旧城中心才现实可行。

可梁思成和陈占祥为了抗衡苏联专家,没有将工作重点放在支持建设“西郊新市区” 上,反而新开辟了第三个战场,规划出一个无比纯粹、庞大的中央行政区。这实际上一下子向政府推出了三个建设议题:1)在月坛-公主坟一带建全新的中央行政区;2)进行旧城保护和改善;3)继续将“西郊新市区”发展为行政干部的居住城区。如果当时北京政府对兼顾两个议题都觉得困难,他们怎么可能会欣然接受同时兼顾三个议题?

五. 北京最后选了哪个方案?

那么,是不是如很多史家哀叹的,“梁陈方案” 被当局彻底拒绝,北京城就此义无反顾地听从苏联专家的建议,将中央行政区集中在旧城内,使北京城走单一中心、集中式发展的道路呢?也不是。

![建国初期国家机关在北京旧城内的分布图。[来源:董光器,《古都北京五十年演变录》(南京:东南大学出版社,2006)]](https://zhutaostudio-media2.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lsc3/30.jpg)

我们先看《建国初期国家机关在北京旧城内的分布图》,有点像起义军进城,蜂拥抢占王府一样,是没有周密计划的。共产党从西山打下来,涌入城中,占据了三类空间作各机关使用:原有的国民政府的办公机构,以前各国使馆的办公机构,以及规模较大的清朝王府。占据成为既成事实后,各机关开始自行在其地盘内增扩建房子,很多都不向梁思成管辖的都市计划委员会报建。所以梁思成忧心忡忡:社会主义制度本来应该保障整体、计划、有序,怎么每个部门都像在封建割据,各自为政?

那么北京的发展到底选了哪个规划方案?纺织工业部、煤炭部、外贸部、公安部等办公楼沿长安街南侧建起,算是采纳了苏联专家的规划建议。但很快,抗美援朝使毛意识到把中央行政办公机关全集中起来是很愚蠢的想法——一个原子弹,中央就完了。他于是提出“乔太守乱点鸳鸯谱” 、“大分散,小集中”的策略。于是从1953年开始,“四部一会”及其它一系列机关办公楼在西郊三里河一带修起来,这又算是部分实现了 “梁陈方案”,只不过尺度大大缩小。

日本的“西郊新市区”呢?49年解放军从西山下来,沿着长安街向西的延长段复兴西路一字排开驻防,很快他们意识到这种状态不能长远,必须建立自己的基地。朱德一拍脑袋说,干脆把日本的“西郊新市区”建成“军委城”,军队各部门自己就规划、进驻和修建新房了。这算是对“西郊新市区”的再利用,只不过把原来的综合、开放的城市变成一群功能单一、封闭的军委大院。

历史没那么简单。它既没有断然否定任一方,也没有一味赞成任一方,而是对各方都吸收融合一点,又对每一方都打些折扣——这形成北京的混杂状态,最终没有一个清晰的愿景完整实现。

六. “梁陈方案”未被完整采纳,与今天北京的混乱状况有直接关系吗?

50-70年代中一波一波的政治运动,有些构成对北京城市空间的冲击,比如大跃进国庆工程对城市中心的改造;有些则埋下了以后城市失控的深层根源,如文革对城市规划管理和房屋私有产权的破坏等等。但可以说一直到七十年代末,由于经济和技术力量所限,北京城内的局部无序发展都还没有威胁到整个城市的空间秩序。

八十年代改革开放,土地有偿使用后,各部门竞相批租土地,进行超大规模的房地产开发。城市法规要么不完备,要么不被遵守,再加上历史遗留的问题,如政府对私有产权的剥夺等等,这层层因素叠加起来,才导致今天北京的古都风貌丧失、内城拥塞混乱的局面。

这局面显然不能简单归咎于1950年代初当局未完整采纳“梁陈方案”。首先,如前所述,“梁陈方案”本身在1950年代初就不是一个完备、周全的规划方案,也不具可行性。其次,即使得以完整实施,它最多能在空间上暂时起到一定的疏散旧城密度的作用,但并不会帮助避免北京古城被破坏的结局,因为它显然无法根除上述导致北京城市格局失控的根本原因——各自为政的部门机构、狂热的政治运动、无度的房地产开发,都可仰仗各种强大的政治权力,轻易僭越城市规划的基本理性规则。

梁思成在建国初想象,在新中国的社会主义制度下,满怀专业和社会理想的规划师,可以辅佐一个强大的政府,全局、长远、理性地主导区域和城乡规划,以避免重蹈资本主义城市无序发展的覆辙,创造出完美、统一的“市镇的体系秩序”。而现实,完全是另一回事。

七. 为什么“梁陈方案”在今天,被寄托如此多的浪漫想象?

现实的挫败,容易让人本能地将历史浪漫化。

人们常倾向于在想象中构筑一个抽象而理想的历史范式,一个可以一揽子解决所有问题的理想蓝图,然后哀叹那历史机会一下子错过,以后再也没有挽回的机会。

这戏剧性的感伤与怀旧,便于人们在情感上宣泄对现实的不满。但正视历史的复杂性,才是直面与分析现实危机的基础。

(本讲稿整理自:2014月3日9日于南京先锋书店演讲《“梁陈方案”:两部国都史的总结与终结》)

Share

- “设计一个梦想城市容易;重建一个活的城市需要想象力。”—— 阅读简·雅各布斯:思考中国大城市的死与生

- 蟹行、驴行、骑士行—— 听《迂回艺术:柯布西耶的政治》有感

- 林少伟:亚洲城市中的公民建筑师|“逝者如师”系列

- 矶崎新:暗黑反讽、另立中央|“逝者如师”系列

- 文丘里的暧昧空间诗学

- Me Neither/我也没

- 阿尔托:对自然、文化和社会的三重礼赞

- 为什么要把建筑史与社会史连起来写?|“梁思成与他的时代”演讲之一

- 重新开端—— 康“起源”建筑思想的起源 | 纪念路易斯·康诞辰120周年

- 朱涛:广度的人与深度的建筑师

- 朱涛 | 画别2020:它真的那么糟吗?

- 建造的诗学,促成“公共显现” | 弗兰普顿2019索恩奖章获奖演讲

- 深圳高密度校园设计:“边界内突围”

- 空间行动 2016-2020|朱涛建筑工作室四周年

- 2020 穹顶世界 | N95之家——“回家”展中展

- 俄国自由像——2020年虚拟毕业典礼的虚拟感言

- 独裁者的通天纪念碑,成为年轻人的游泳池

- 纪念胡慧姗(们) | 5.12大地震十二周年祭

- 妄想狂-批判性——细读库哈斯的一座别墅(二)

- 不当记者的编剧不是好建筑师——细读库哈斯的一座别墅(一)

- 湛江港——人类错误的纪念碑

- 从瘟疫隔离到全景敞视 ——疫病期间读监禁史(二)

- 从四马分肢到灵魂整治——疫病期间读监禁史

- 形式追随热病:一场翻转香港城市格局的疟疾

- 疫病之下,香港菜市场转型的启示

- “建筑是治疗的机器”—— 读《疾病、疯狂、犯罪作为形式基础》

- 我们是否真正拥有“公共空间”?