矶崎新:暗黑反讽、另立中央|“逝者如师”系列

崇高诗意,紧跟着暗黑反讽;在暗黑反讽中,努力重建崇高诗意——这是矶崎新的魅力。

Share

近期,有三位杰出的亚洲建筑师相继去世:日本的矶崎新(1931-2022)、新加坡的林少伟(William Lim , 1932-2023)、印度的多西(Balkrishna Doshi, 1927-2023)。

他们同属一代,有很多共同点:他们都在现代建筑运动崛起的时代出生,求学时受惠于第一、二代大师的影响。他们都在现代建筑面临危机、现代城市乌托邦破灭的时期开始执业。他们非常艰苦地尝试走出前辈大师的阴影,踏着现代城市乌托邦溃解的废墟,探索另类道路。最终,他们将对现代建筑的普遍反思,与自身所在的独特的社会文化语境结合,既帮助了现代建筑落地,实现了地方化,也帮助了地方建筑起飞,融入了世界。

他们还有一个共同点:三人都是立足于专业,但超越专业的公共知识分子。他们积极参与广泛的文化争论,以强烈的责任感参与公共生活,弘扬公义。他们不光在建筑学上卓有建树,也在空间维度上推动了社会进步。

谨以三篇文章,从个人视角,缅怀他们的思想、人格和成就。

矶崎新:暗黑反讽、另立中央

“验尸的结果证实心脏病发作为死因。肉身必须如此地经过一番乏味、事务性的手续,才能消散于大海。”

——这是矶崎新于1971年写的《性爱之海》的结束语。在文中,矶崎新分析了二十世纪现代主义建筑大师柯布西耶,其毕生对地中海阳光和大海的热爱,如何驱动他持续探索与之相配的建筑语言。

1965年,柯布在法国南部Roquebrune-Cap-Martin海湾游泳,因心脏病发作溺水而亡。这在常人看来是个偶然事故,但矶崎新认为柯布“有意地选择了一处具有水晶般明晰的秩序空间,作为他人生的终点”。矶崎新庄重地写道:“这位毕其一生与非人力所能控制的怪物搏斗的建筑师,最终选择地中海为其目的地,很明显地并非简单找个死亡场所,而是一个具有决定性与象征性的里程碑”。

矶崎新对柯布之死的诠释,或过度诠释,当然极富诗意——我1980年代在大学初读此文时唏嘘不已——文章到此,本可以漂漂亮亮结束了。但矶崎新在最后又加上两句很丧的话,把他前文营造的明亮诗意一下子扑灭,将读者拉回黯淡人间:柯布西耶,这个现代建筑的终极偶像,转眼成了被解剖和下葬的尸体,而“肉身必须如此地经过一番乏味、事务性的手续,才能消散于大海。”

崇高诗意,紧跟着暗黑反讽;在暗黑反讽中,努力重建崇高诗意——这是矶崎新的魅力。

1945年,14岁的矶崎新看到了广岛、长崎的核爆废墟,也目击自己的家乡大分县被轰炸夷为平地。从此, “解体” 、 “废墟” 、 “空” 等频繁成为他探讨城市和建筑的意象。

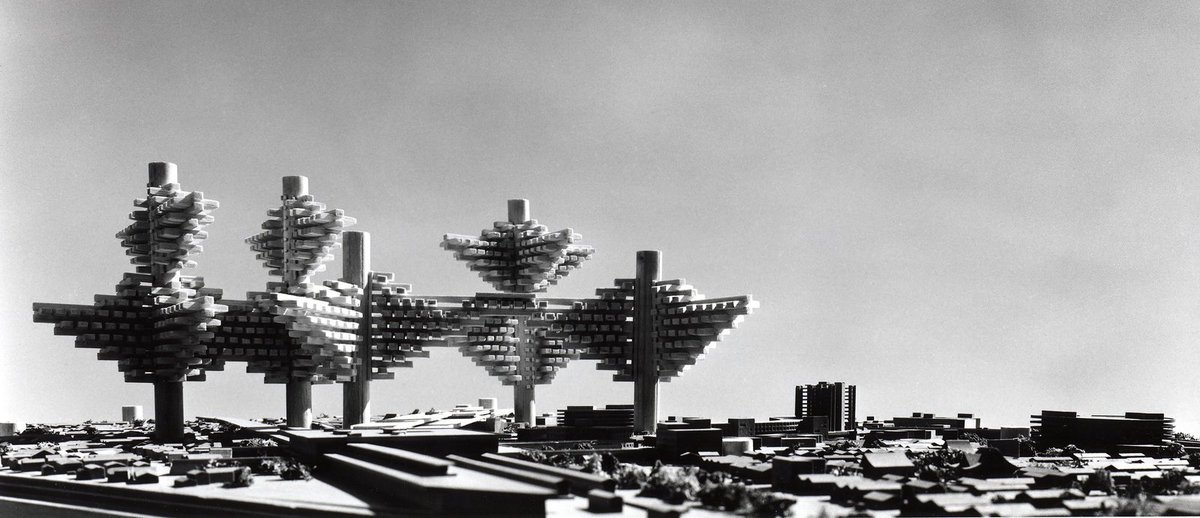

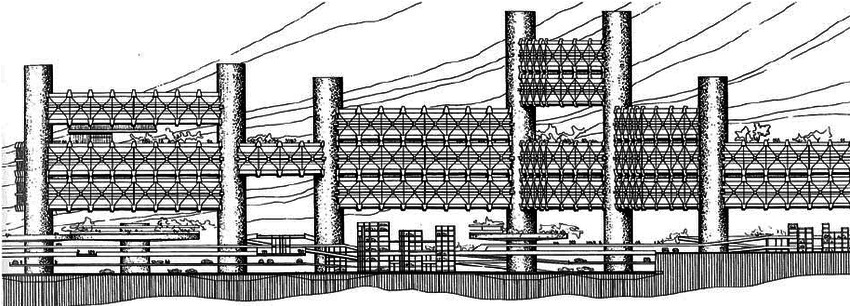

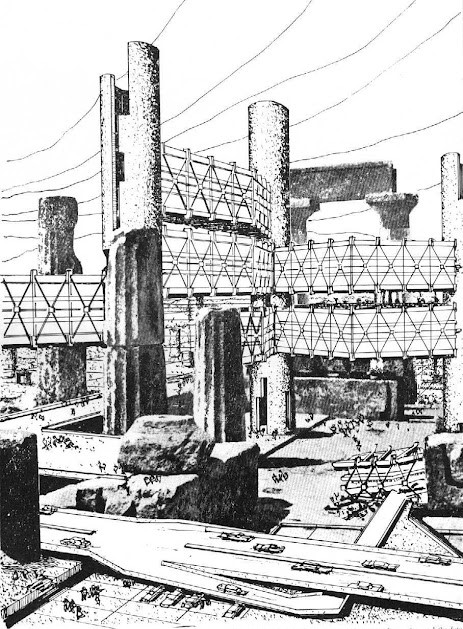

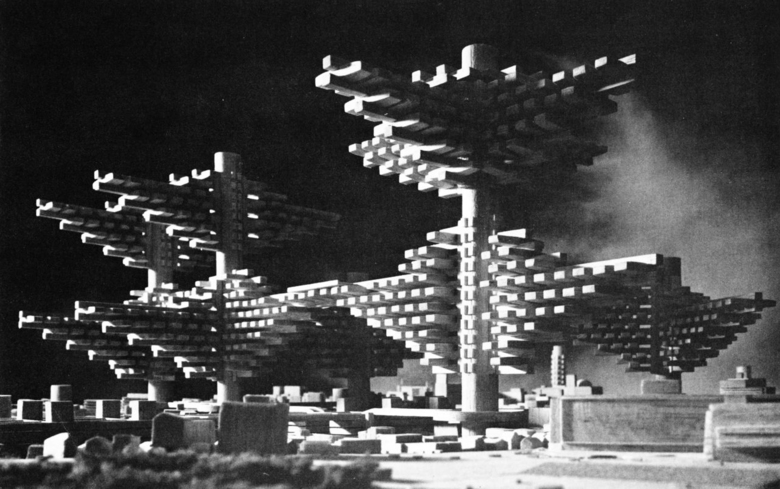

但矶崎新还有另一面:他在1960年代深受他导师丹下健三领导的 “新陈代谢主义”的影响。面对战后日本百废待兴、人口膨胀、经济起飞的新课题,这批建筑师将科学、机械、生物学、东方生命哲学和木结构可以“有机”更新换代的建造特性等等混合起来,提出各种野心勃勃的提案和论述。他们仍像1930-50年代的现代建筑师那样,热衷于通过高技术构筑巨构城市和建筑。但他们期待新型巨构可以摆脱现代主义城市规划的粗暴和僵硬,其规模可以随着时间“有机生长”,其构件可以更新换代、灵活置换——像生物体那样 “新陈代谢”。矶崎新是这场运动中的积极成员,在1960年代也制造出一批“未来城市”巨构想象方案。

但矶崎新在推出这批巨构设想时,又时不时流露出对技术和城市未来的悲观判断,这让他与其他一味推崇技术伟力的新陈代谢成员不同。细读他的“未来城市”想象方案,很多都带着两面性、暧昧性。

比如《孵化城市》,究竟是希腊城市废墟“孵化”出巨构城市,还是不管多么先进宏伟的新城,最终都将一无例外沦为废墟?

再比如,已经建造了两个巨构的广岛,为何又“再次成为废墟”?

可以说,正是在纪念碑巨构冲动和灾难幻灭感之间的暧昧两面性,赋予矶崎新的建筑实践谜一般的高深莫测和思考诠释的灵活性。

矶崎新在1963年正式执业时,正赶上现代主义建筑跌入困境。1965年柯布之死,当然是个象征性节点。紧接着席卷西方和日本的学生运动,致力于推翻战后建立的一整套资本主义体制,其中就包括已被纳入正统的现代主义规划和建筑体制。

1968年,矶崎新携装置《电子迷宫》参加第十四届米兰三年展。激进学生占领了展馆,将他的装置和其它很多展品毁坏,导致三年展无法开放。矶崎新感到现代主义乌托邦之梦彻底破灭了,如同经历了1527年 “罗马之劫” 。建筑师剩下能做的,似乎就只有 “反讽” ——拣选各种历史和现实的碎片,嘲弄现代主义残存的叙事,或表达宏大叙事崩溃后的失落。

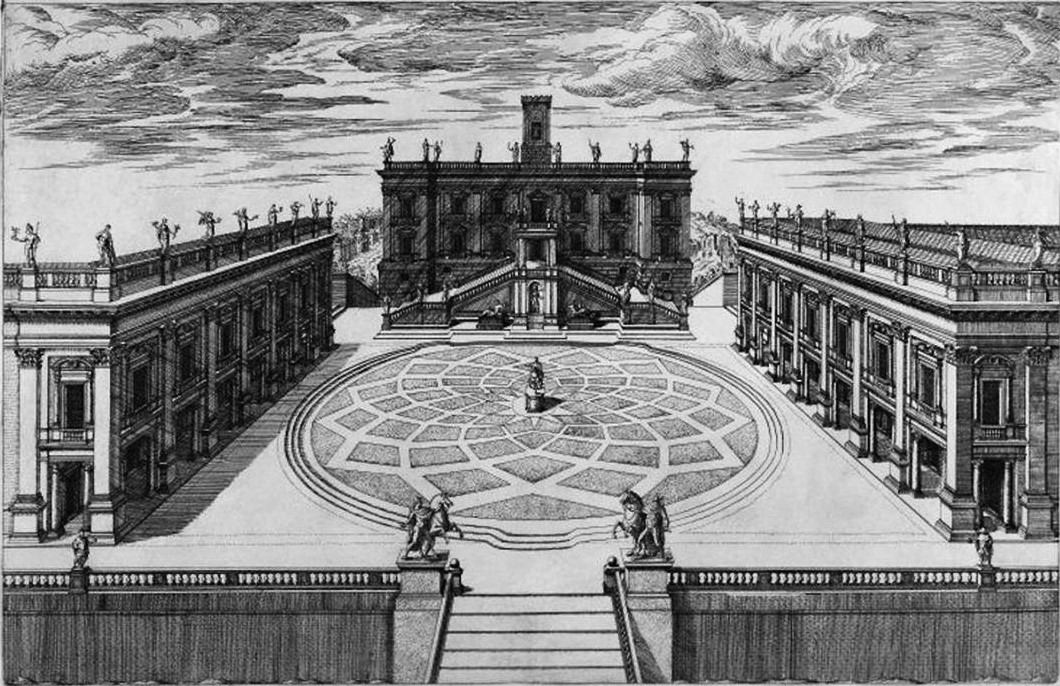

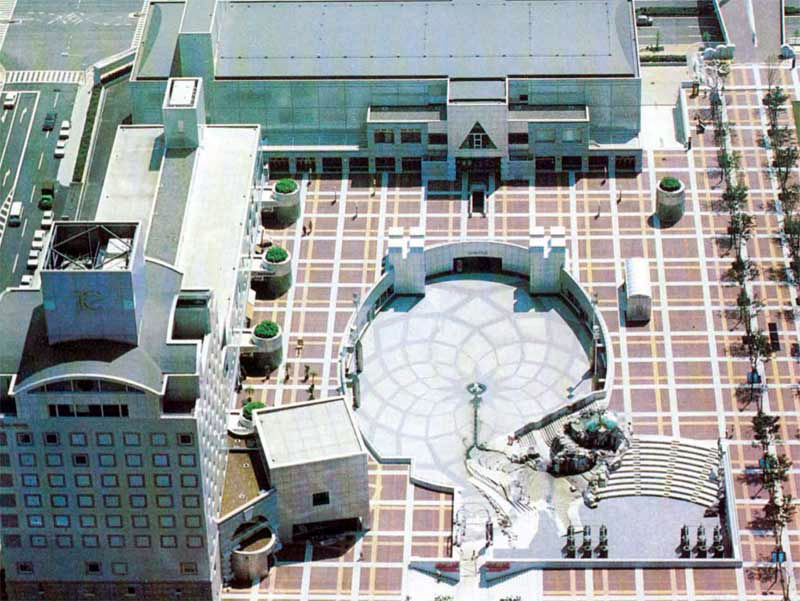

他的筑波中心(1979-1983),汇集了很多历史和当代建筑的风格片段,被归为当时流行的、崇尚混杂折衷的 “后现代主义”,实不为过。但我们仍要追问一些更深的问题,才能体会到矶崎新的独特力度:筑波中心在混杂了那么多西方文艺复兴、新古典和当代手法,为何独独不见“日本元素”?为什么米开朗基罗建在卡比托利欧山(Capitoline Hill)上的椭圆广场,在筑波中心下沉了?为什么卡比托利欧广场的铺地图案在筑波黑白颠倒?为什么卡比托利欧广场中心矗立的皇帝塑像、权力象征,在筑波广场缺失,变成一个空洞,吸纳高处叠下来的泉水?

矶崎新的这些手法,显然不是炫耀技巧和趣味,也与当时很多美国后现代建筑师通过符号游戏,拥抱通俗文化不同。他在利用一个城市中心的反讽设计,回应当时日本的社会文化状态。

在矶崎新看来,战后日本政府与资本合流,大大削弱了国家角色,也造就了1960-70年代的经济起飞。而到了70年代末期,在内外压力下,日本似乎又想再次打造清晰的国族形象。在那种氛围中,矶崎新感受到筑波中心项目背后的政治述求:它被期待能通过某种风格,表达出 “日本性”。

矶崎新的独特力度恰恰在于:通过设计,抵制、而不是迎合 “民族风格”的述求。他通过减法,灭除掉任何人们可以联想到的“日本风格”的因素。他向世人宣称,“日本性”是存在的,但绝不应简单退缩到任何一种清晰、连贯的体制风格。相反,他通过拼贴各种其它貌似与日本完全无关的风格,期待它们能相互碰撞,激发出内在潜能,产生一些新含义。

换句话说,矶崎新在筑波中心不光揭示了现代主义乌托邦破灭后的虚空,也致力于消解另一个宏大叙事——国族主义。众多官僚和建筑师们,孜孜不倦地弘扬“国族”作为聚集公民的最高共同体,热切倡导某种风格可以代表一个国族,在矶崎新眼中是背时可笑的。他用筑波中心的反转、缺失、残破,打“国族主义”的脸。现在想想这一点,多么令人难以置信:在1970-80年代,日本经济如日中天、文化影响力席卷全球时,政府在东京北郊兴建一个新的国家级科学城中心,矶崎新居然能以一己之力,做出一个激进的反国族主义作品!

但后来,筑波中心被证明是把双刃剑:它让矶崎新举世闻名,也让他被冠上“后现代主义”风格标签,再难以摆脱。

2016年,我首次实地参观了筑波中心,不得不说对眼前所见感到失望。一个位于远郊的科学城,不管建筑师在其中心汇集多少异质的建筑风格元素,都很难生成真正的城市活力——这多少是预料中的。出乎意料的是,矶崎新那些风格拼贴和试图表达的反讽,随着时过境迁,如今在建筑语言层面上,显得过时苍白。也许,筑波中心的价值主要在于矶崎新的思想和概念力度。而在语言上,如果过于依靠拼贴别人的典故,过于醉心于语意反讽,缺乏内在的原创语言,其作品的生命力恐怕很难持久。

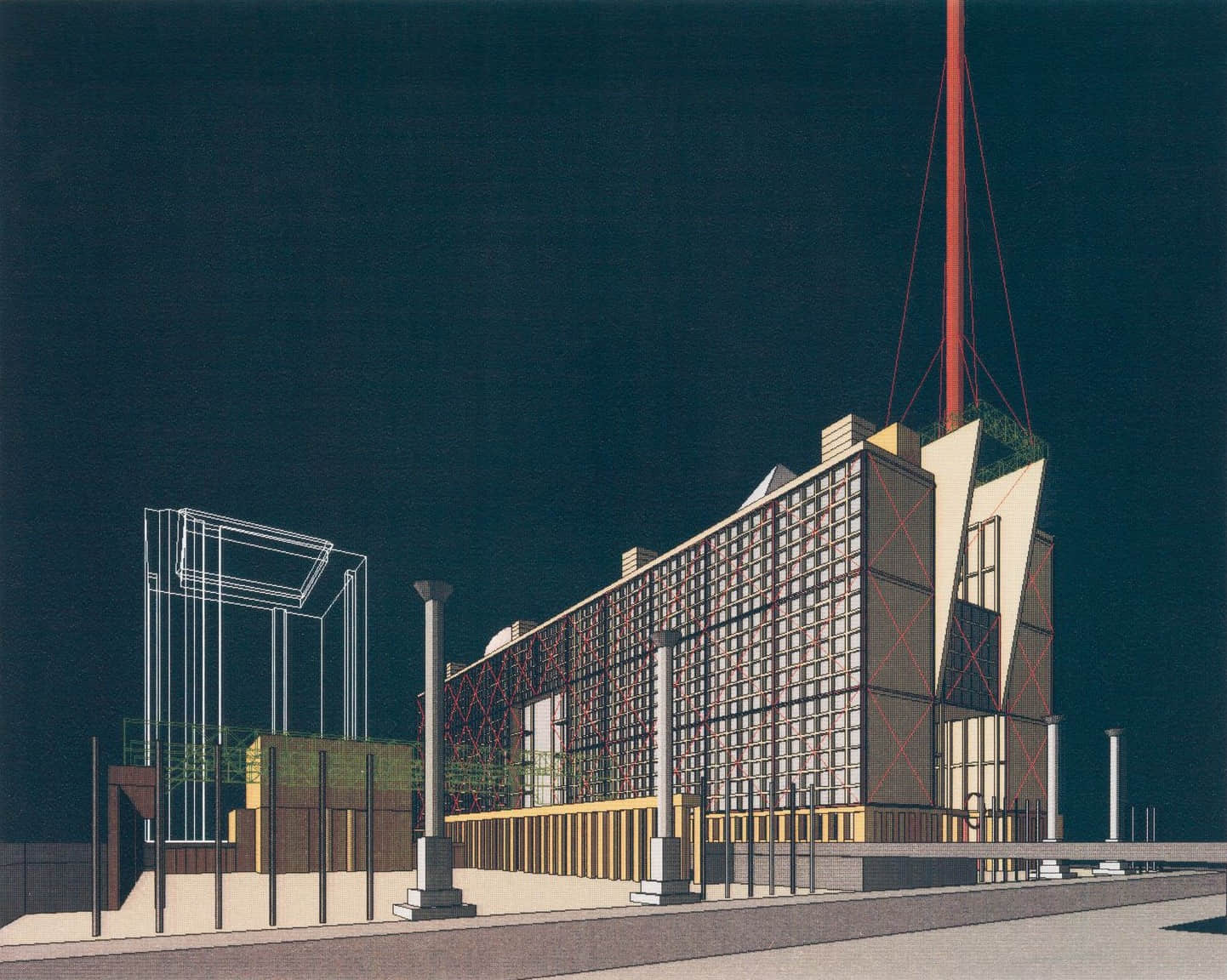

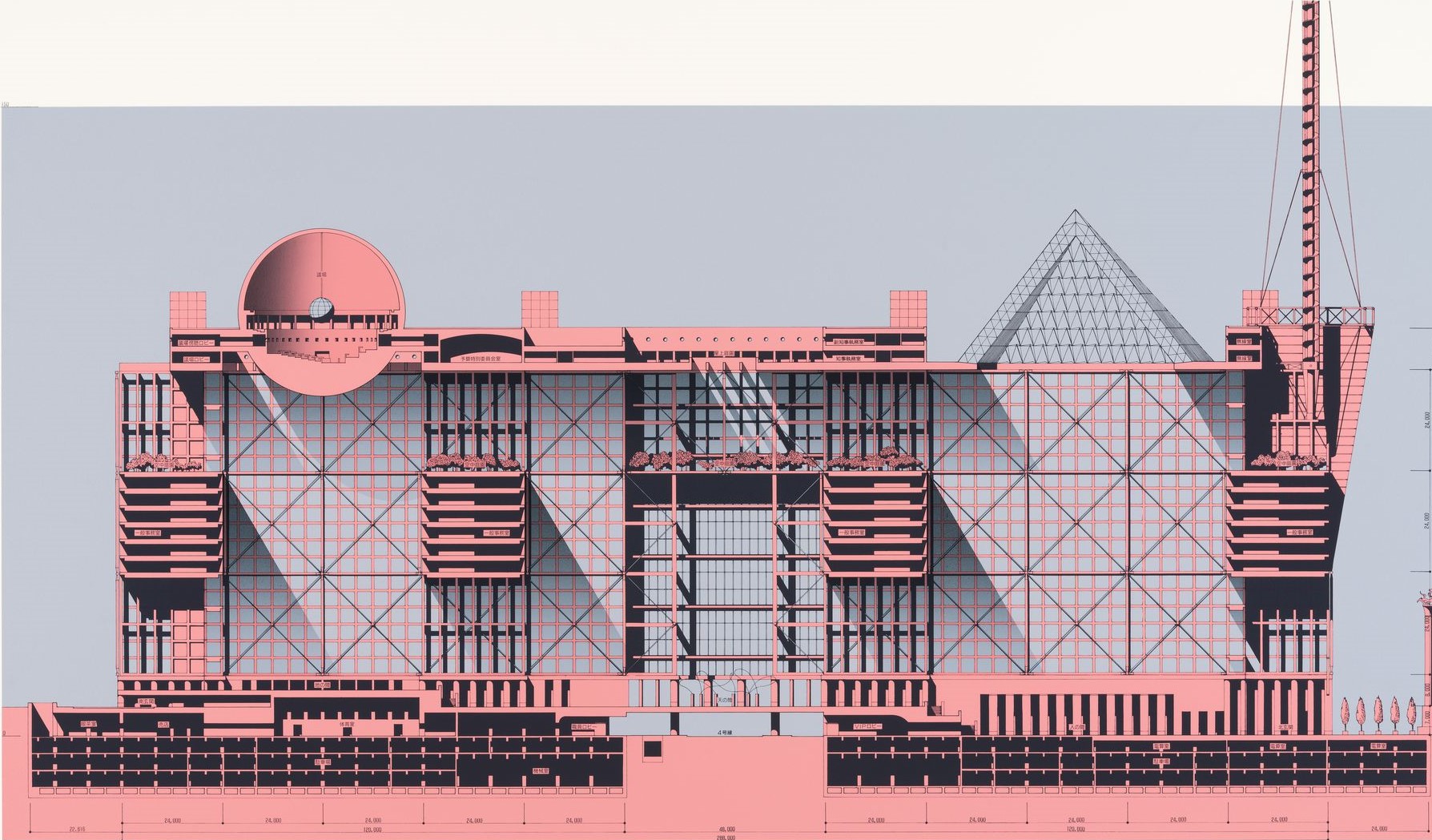

但矶崎新毕竟是矶崎新,他不会停留在自己的舒适区。他要每过几年,重新发明自己。他1986年的东京新市政厅竞赛提案,呈现出一个全新境界。这次他要在市中心,为东京——世界上最强大的城市经济体之一——设计新市政厅。他再次坚决抵制建筑成为权力的象征。

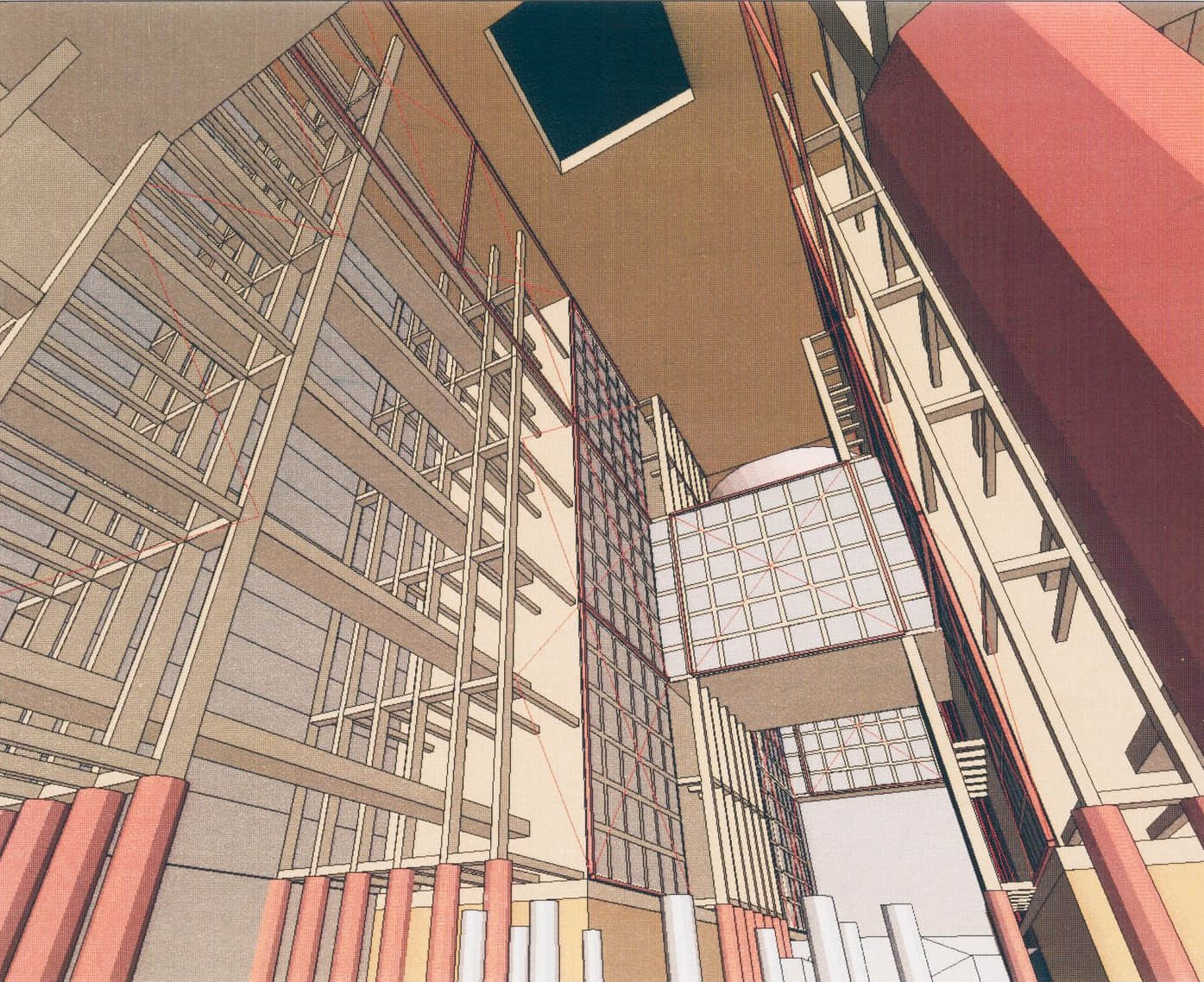

与其它所有超高层塔楼提案迥然不同,他推出一个水平巨构:两堵平行大墙,各由24米见方的超级模块砌成,内含所有办事机构。两墙之间形成一个宽24米、高90米、长约300米的连续空间,向城市开放,可容纳广大市民。巨型市民空间上空是通讯塔、采光玻璃金字塔和球形议会厅(议会厅剖面让人联想到法国启蒙运动建筑师的作品)。

如果说在筑波中心,市政空间的核心是个下沉广场,那么在东京新市政厅提案中,市政空间的核心则是一条宏伟的中庭/街道。两者都以“中空”和“流动”见长,但区别在于:东京新市政厅虽仍引用历史典故,但比筑波中心有节制很多,其气度和原创性比筑波高出很多。很明显,矶崎新在努力走出后现代沉溺于反讽语言游戏的迷宫,以更昂扬的姿态面对新世纪。非常可惜,他的方案没有胜出,他导师丹下健三的宏伟、但平庸无力的超高层塔楼最终建成。

1994年,我在珠海,百无聊赖,发誓 “每年至少做一件有意思的事” 。我建议当时任珠海规划局横琴分局局长的冯晖兄,邀请矶崎新做个项目。他说正好横琴岛南湾需要推山填海,开发房地产,就请矶崎新做个规划吧。

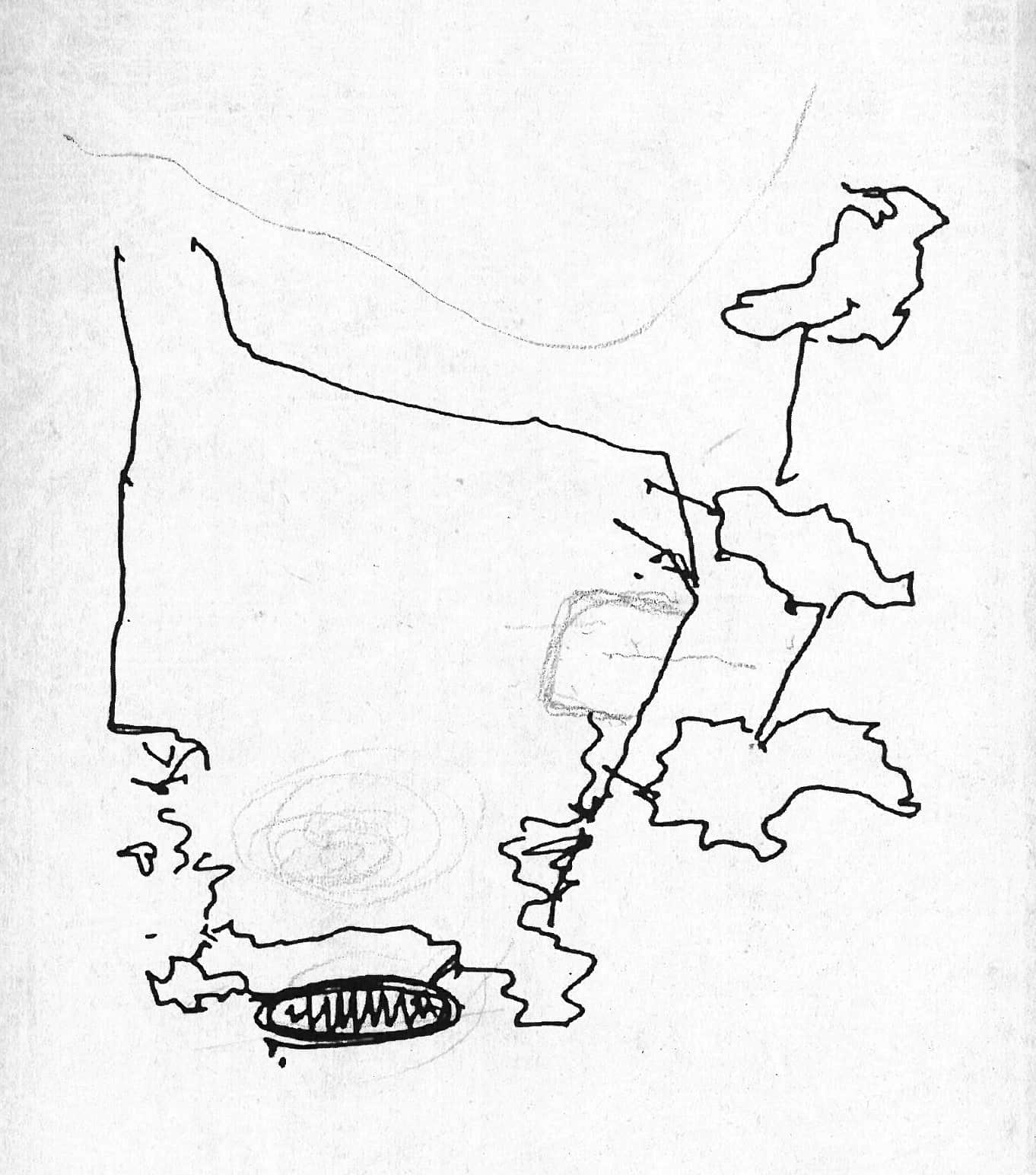

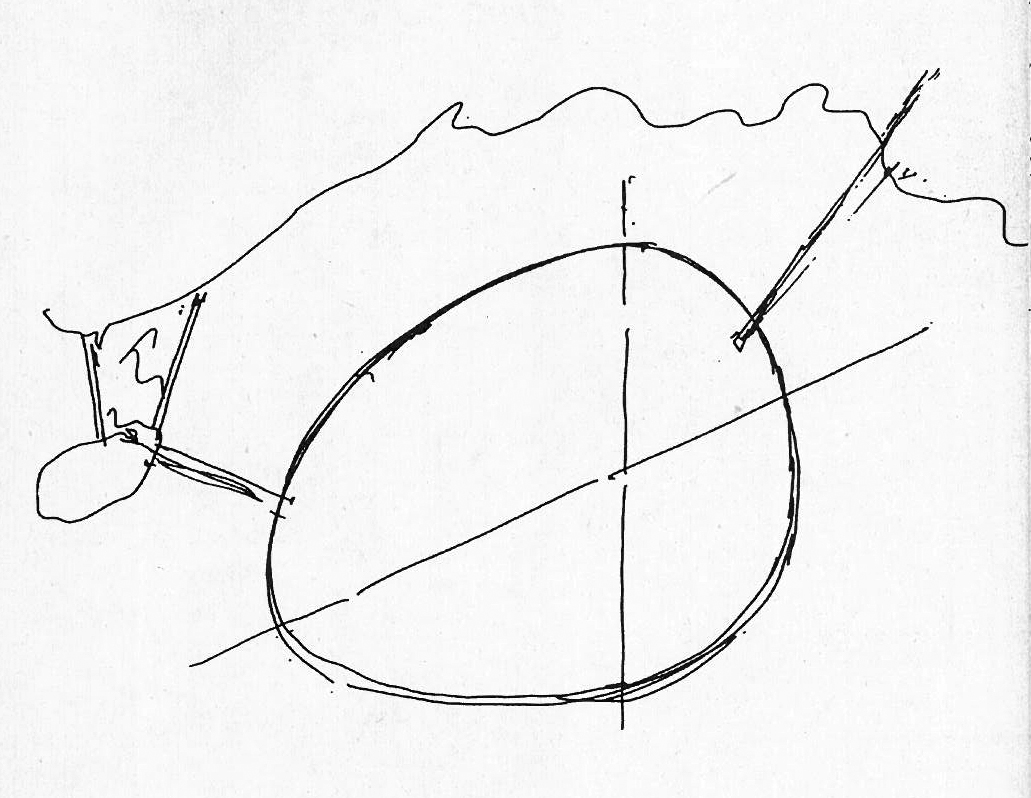

地形图送到矶崎新工作室,那边很快传真来一张大师草图:与其推山填海,不如做个漂浮于海上的人工岛。这一招已经让我们一帮珠海的朋友们眼前一亮,接下来的发展更让我辈醍醐灌顶。

横琴岛位于珠海市区南部,毗邻澳门的氹仔和路环。当年横琴还没有与珠海市区通桥,是个大片荒芜的孤岛。矶崎新首次到访,我和规划局的朋友陪他经过珠海边检,乘小汽艇穿越横琴与澳门间的海峡,再乘越野车翻山,到达完全原始状态的南湾。然后规划局又从澳门借来一架三人座滑翔机,冲到空中俯瞰场地。我一路屁颠屁颠地跟着大师,兴奋极了,仿佛亲临柯布创造昌迪加尔的奇迹再现!

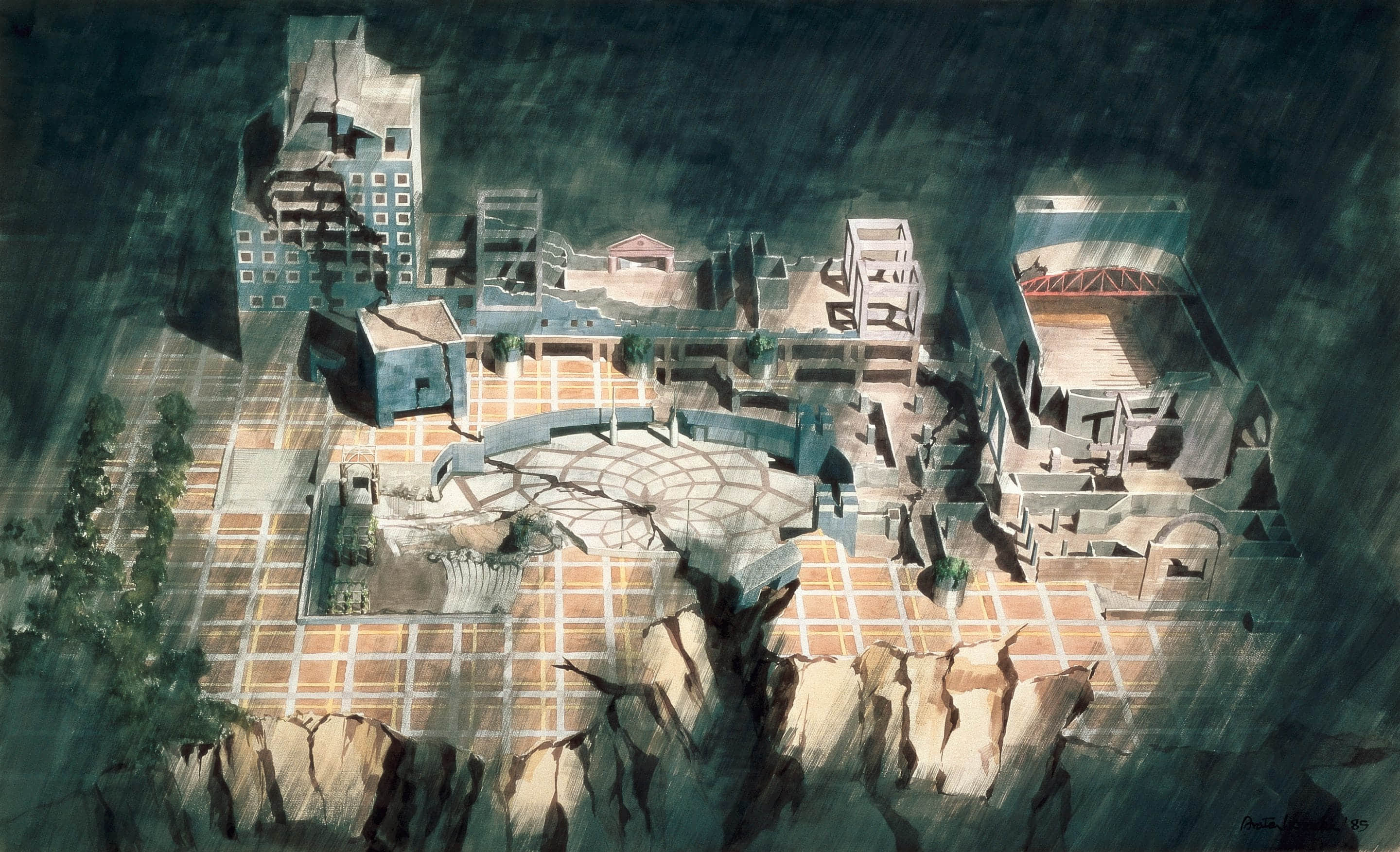

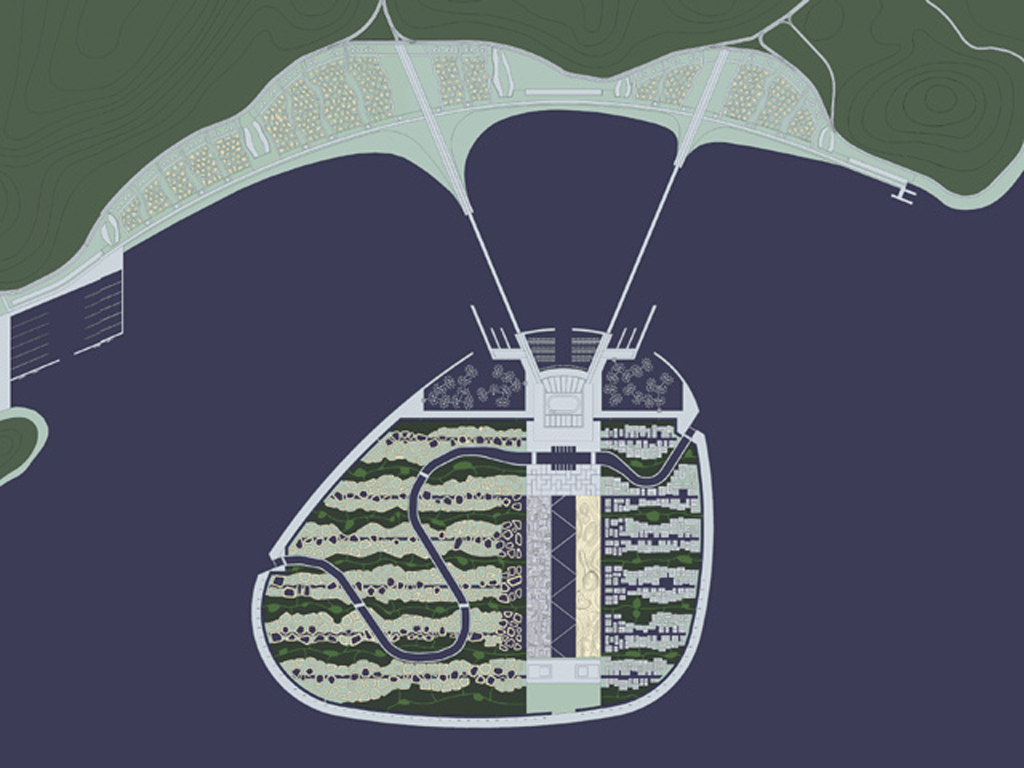

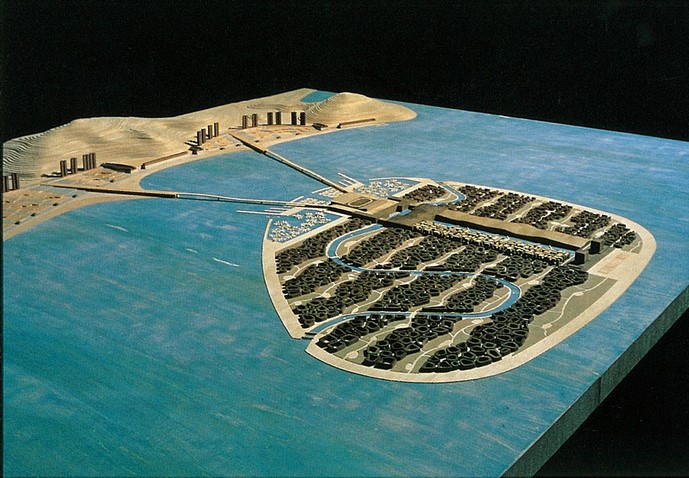

很快,矶崎新再次到访珠海,介绍他的初步规划方案。他命名这个人工岛为“海市”,整个项目叫“海市计划”。

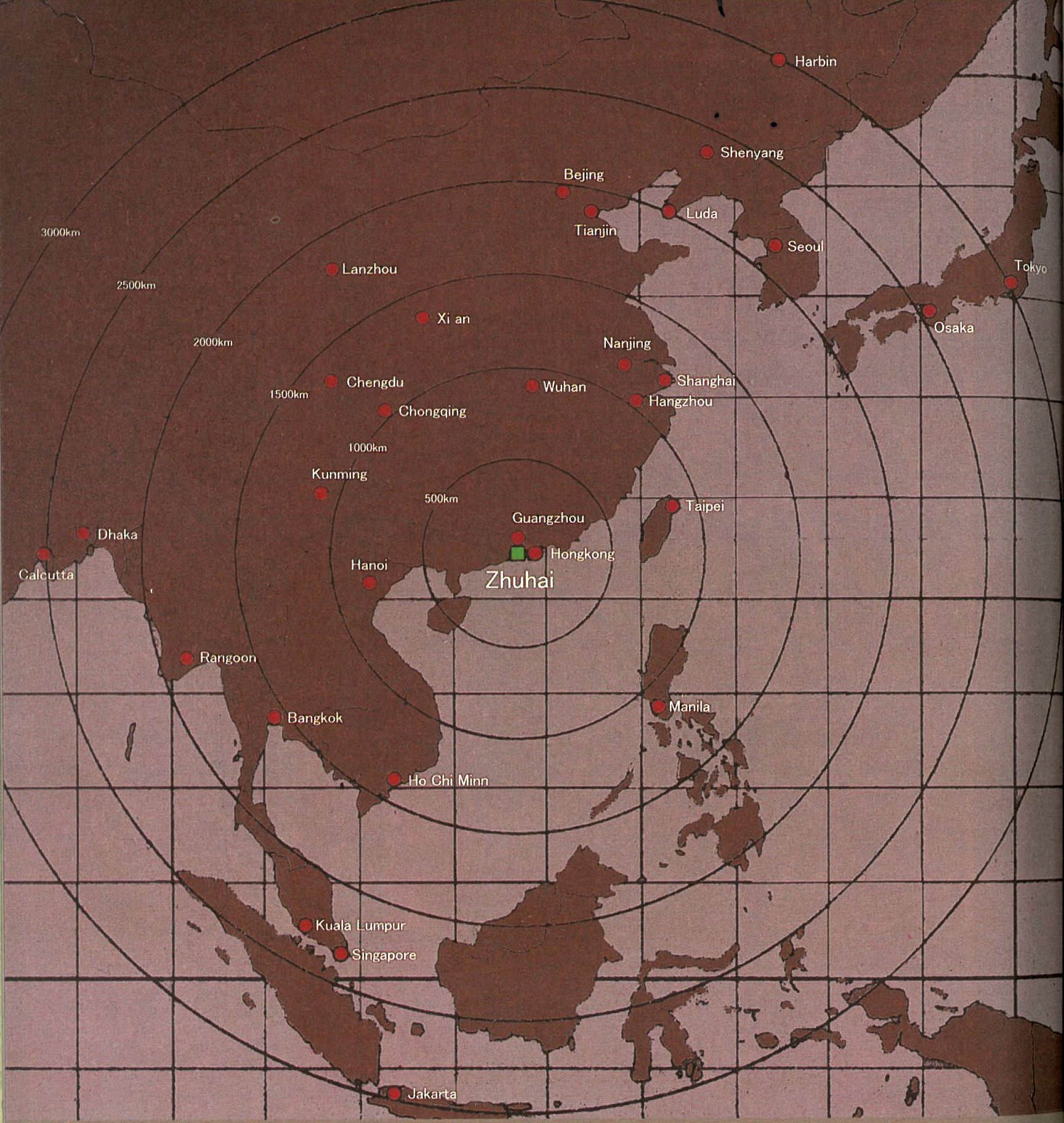

他先以放眼全球、胸怀世界的地缘政治经济格局开端:欧洲有欧盟、北美有自由贸易圈,但亚洲尚缺乏一个协同组织。尽管亚洲各国家将会以国族形式继续存留一段时间,但迟早会形成一个类似欧盟的相互关联的整体。那么,这个“亚盟”(我起的绰号)该位于何处?矶崎新以一张图示意:以横琴岛南湾的“海市”为圆心,以3000公里半径画个圆,刚好可以包括整个亚洲文化圈。因此,“海市”非常适合担当这一角色。

所有的在场听众都被镇住了。矶崎新接下来具体介绍他的规划草案,里面又是层出不穷的历史典故和类比元素:陶渊明的桃花源,如今成为南海上的海市蜃楼;托马斯·摩尔设想的乌托邦小岛,是在人类大航海时代要结束时发现的,而海市则是在不再有任何新领地发现可能的时代,人们在海上凭空构筑出来的;摩尔通往乌托邦的两条藤桥,变成进入海市的两条车道。它们最终汇拢到岛北端一个集中停车场,此外全岛禁止机动车;一条类似威尼斯运河似的弯曲河道横贯全岛,赋予全岛水上交通体系;以南北中轴线规划出的中心区,呼应中国传统风水格局和紫禁城尺度,其它地方则是街道网络枝生出来的新型客家围屋,或新型蜑家水上栖居……

所有这些让我目眩神迷。其中一个细节,让当时身处闭塞珠海、年轻无知的我真正开了天眼:我是在矶崎新1995年的“海市”汇报中第一次听闻“互联网”一词。他说:克林顿在总统竞选演说中,倡导建设“全美信息高速公路”,此举将彻底改变社会和城市形态。而珠海的“海市”,可以首次采取“互联网”技术,呈现出全新的城市形态……

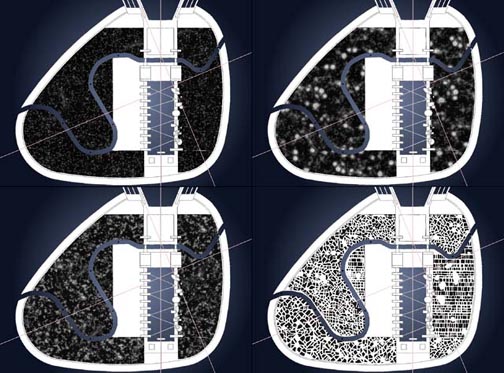

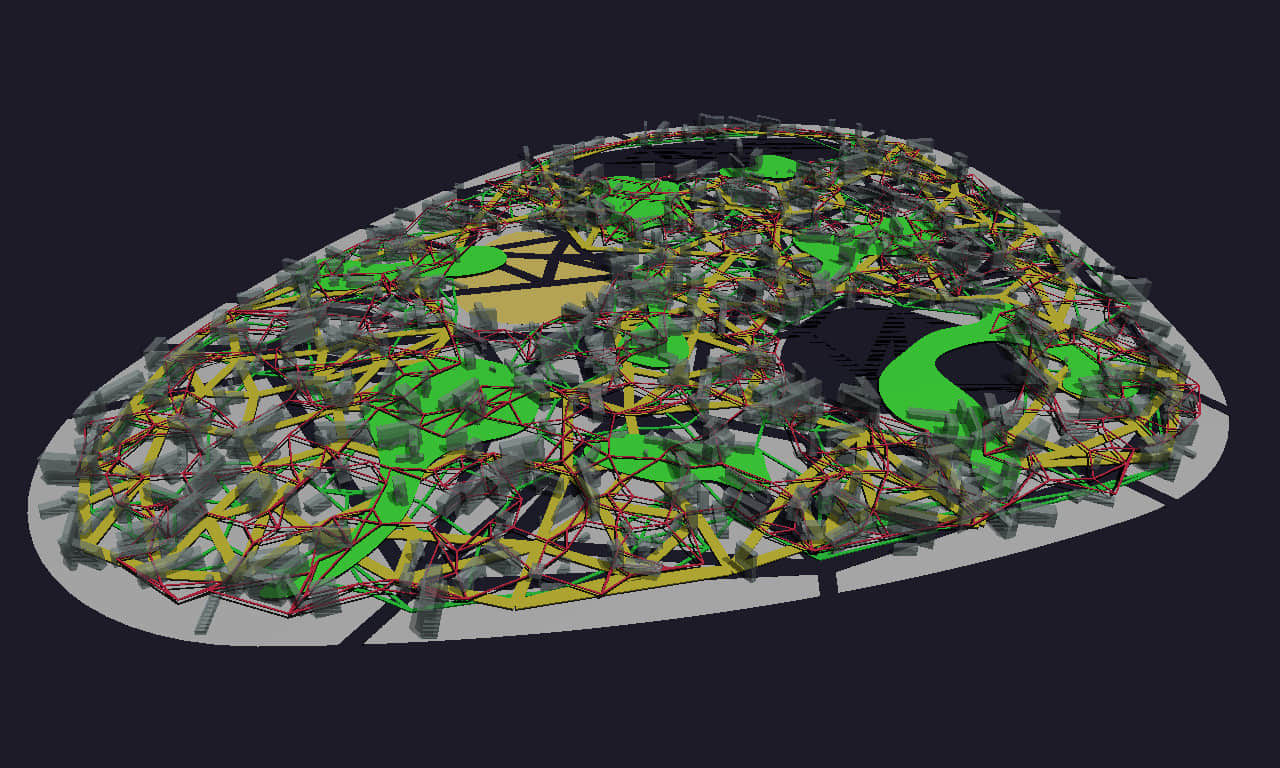

今天再读矶崎新的“海市计划”,我仍然为之心动:一个本来要推山填海、搞房地产开发的规划,到了魔术师矶崎新手里,变幻出多少令人神往的历史典故和未来愿景啊!今天如果再追问一句,在当年“海市”的所有命题中,最原创的是什么?

我想说,它含有一个让1990年代中后期矶崎新激动不宁,恐怕也因得不到答案而倍感焦灼的巨大命题:(在现代主义城市规划体系破产后)如何为新城市找到新形态?如果说中国古代风水体系是指如何利用地形、城市和建筑,调节各种“气”的流动,那么当代正在兴起的“互联网”或“信息高速公路”,是否带来一些全新的“气”的流动?这种全新的“气流”将导向怎样的城市和建筑形态?

1990年代中期是个激动人心的时刻,互联网似乎在一眨眼间普及,《未来之路》、《数字化生存》、《比特的城市》等书集中在1995年出版,全世界都在热切探讨和企盼互联网能为人类带来哪些革命性转变。矶崎新,带着他渊博的历史知识和对时代的敏锐感受力,也想再次发明自己,成为这场新技术革命在空间维度上的弄潮儿。

1994-97年间,广泛阅读矶崎新,见识他的《海市计划》,以及与他在珠海、深圳的几次交谈,我感到被大师的魔杖点化了:永远不要停留在自身环境、专业、趣味、成绩的舒适区,坐井观天。要积极想大问题、紧迫问题。在干专业活的同时,也要关注专业如何参与,甚至推动更宏大的社会、文化探索。要不停地像阿甘那样跑,跑,跑,越界,开拓更广阔的天地。

转眼到了千禧年,互联网使用成为家常便饭,大家对它的看法也变得更均衡,不再像五年前那么幼稚冒进。我在纽约,仍时不时想起矶崎新1990年代做的“海市计划”,也开始产生一些疑问:如果互联网连接的是虚拟的“气”、“信息流”,可让人们跨越地理障碍进行“去中心的”交流,还有必要大兴土木,建设“海市”这样的实体中心吗?如果 “亚盟”确实有必要作为一个实体机构存在,它真的需要一个“全新的”城市和建筑形态与之配合吗?现在欧盟的办公不都是在传统城市中,采用传统办公楼形态,只不过内部装配了先进的电子通讯设备?

过去二十年间,我再没机会和矶崎新直接交流,也对他的作品了解少了。港大建筑系几年前邀请他来讲座,我分外期待能再向他当面讨教。只可惜,先是社会运动,然后新冠病疫,致使他的香港之行一再推后。

而在这几年,我也积攒了一些新问题:城市和建筑,有必要、有可能每隔一段时间,就来一场革命吗?他1960年代的《空中城市》提案,或许价值就在于停留在一个理论构想,有必要在二十一世纪化身为卡塔尔国家图书馆吗?在今天,还耗巨资,修建一座如此宏大纪念碑式的公共建筑,是不是背离当下文化语境,甚至建筑师职业伦理?为什么像他这样的建筑师,在破除传统中心的同时,仍时不时要建立新的中心?如何协调他的纪念碑巨构冲动和他对解构权力象征、建设网络般群岛的理念之间的矛盾?

我也非常好奇,为什么五年前,他要把自己的办公室和住所搬到冲绳岛?这位毕其一生为新问题、新可能性激励,大脑和精神永不愿消停的建筑师,是否想选择一个孤岛和浩瀚太平洋为其目的地,“成就一个具有决定性与象征性的里程碑”?

2022年12月28日,矶崎新于冲绳岛去世。

参考文献:

矶崎新, Arata Isozaki“Eros, or the Sea,” GA 11: Le Corbusier: Couvent Sainte-Marie de la Tourette; Eveux-sur-l'Arbresle, France, 1957-1960 (A.D.A. Edita, 1971)

“Of City, Nation, and Style,” Postmodernism and Japan, Edited by Masao Miyoshi & Harry Harootunian (Duke University Press, 1989), 47-62.

《Unbilt / 反建筑史 》(香港日翰国际文化有限公司:2002)

矶崎新(1931-2022)摄影:高桥健太郎 / THE NEW YORK TIMES

Share

- “设计一个梦想城市容易;重建一个活的城市需要想象力。”—— 阅读简·雅各布斯:思考中国大城市的死与生

- 蟹行、驴行、骑士行—— 听《迂回艺术:柯布西耶的政治》有感

- 林少伟:亚洲城市中的公民建筑师|“逝者如师”系列

- 矶崎新:暗黑反讽、另立中央|“逝者如师”系列

- 文丘里的暧昧空间诗学

- Me Neither/我也没

- 阿尔托:对自然、文化和社会的三重礼赞

- 为什么要把建筑史与社会史连起来写?|“梁思成与他的时代”演讲之一

- 重新开端—— 康“起源”建筑思想的起源 | 纪念路易斯·康诞辰120周年

- 朱涛:广度的人与深度的建筑师

- 朱涛 | 画别2020:它真的那么糟吗?

- 建造的诗学,促成“公共显现” | 弗兰普顿2019索恩奖章获奖演讲

- 深圳高密度校园设计:“边界内突围”

- 空间行动 2016-2020|朱涛建筑工作室四周年

- 2020 穹顶世界 | N95之家——“回家”展中展

- 俄国自由像——2020年虚拟毕业典礼的虚拟感言

- 独裁者的通天纪念碑,成为年轻人的游泳池

- 纪念胡慧姗(们) | 5.12大地震十二周年祭

- 妄想狂-批判性——细读库哈斯的一座别墅(二)

- 不当记者的编剧不是好建筑师——细读库哈斯的一座别墅(一)

- 湛江港——人类错误的纪念碑

- 从瘟疫隔离到全景敞视 ——疫病期间读监禁史(二)

- 从四马分肢到灵魂整治——疫病期间读监禁史

- 形式追随热病:一场翻转香港城市格局的疟疾

- 疫病之下,香港菜市场转型的启示

- “建筑是治疗的机器”—— 读《疾病、疯狂、犯罪作为形式基础》

- 我们是否真正拥有“公共空间”?