形式追随热病:一场翻转香港城市格局的疟疾

从光秃石头到天空之城

Share

香港岛本应沿着海岸线水平发展。一场疾病将殖民者赶上山,奠定了城市垂直发展格局。此后富人们惯于向天空争夺健康空间,占据半山和顶峰的高度,才成为高尚阶层的特权。

1843年,一场史无前例的“热病”肆虐香港岛。彼时的香港岛只是大英帝国版图里一个充满不确定性的边缘地。这场热病的出现,彻底改变了殖民者在岛上的建造计划。

统治者沿岸开发城市的设想戛然而止,疫病导致欧洲人开始竞逐山地,而华人却被驱赶下山。可见,与城市重组同步的,还有政治与社会层面的转变,殖民者权力结构和种族区隔就此植根。

城市历史研究者 Christopher Cowell 以“香港热病”为例子,独具开创性地指出疫病对城市空间重构的决定影响,本文将着重讲述这个戏剧性过程。

光秃石头

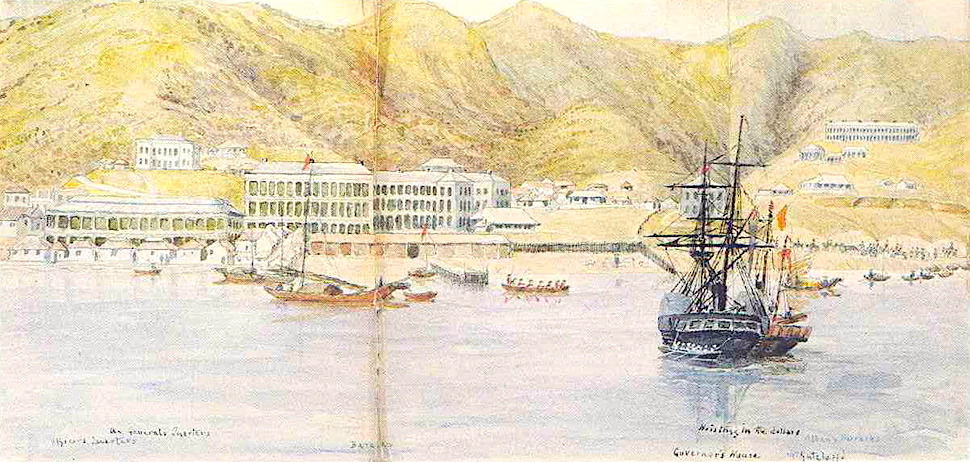

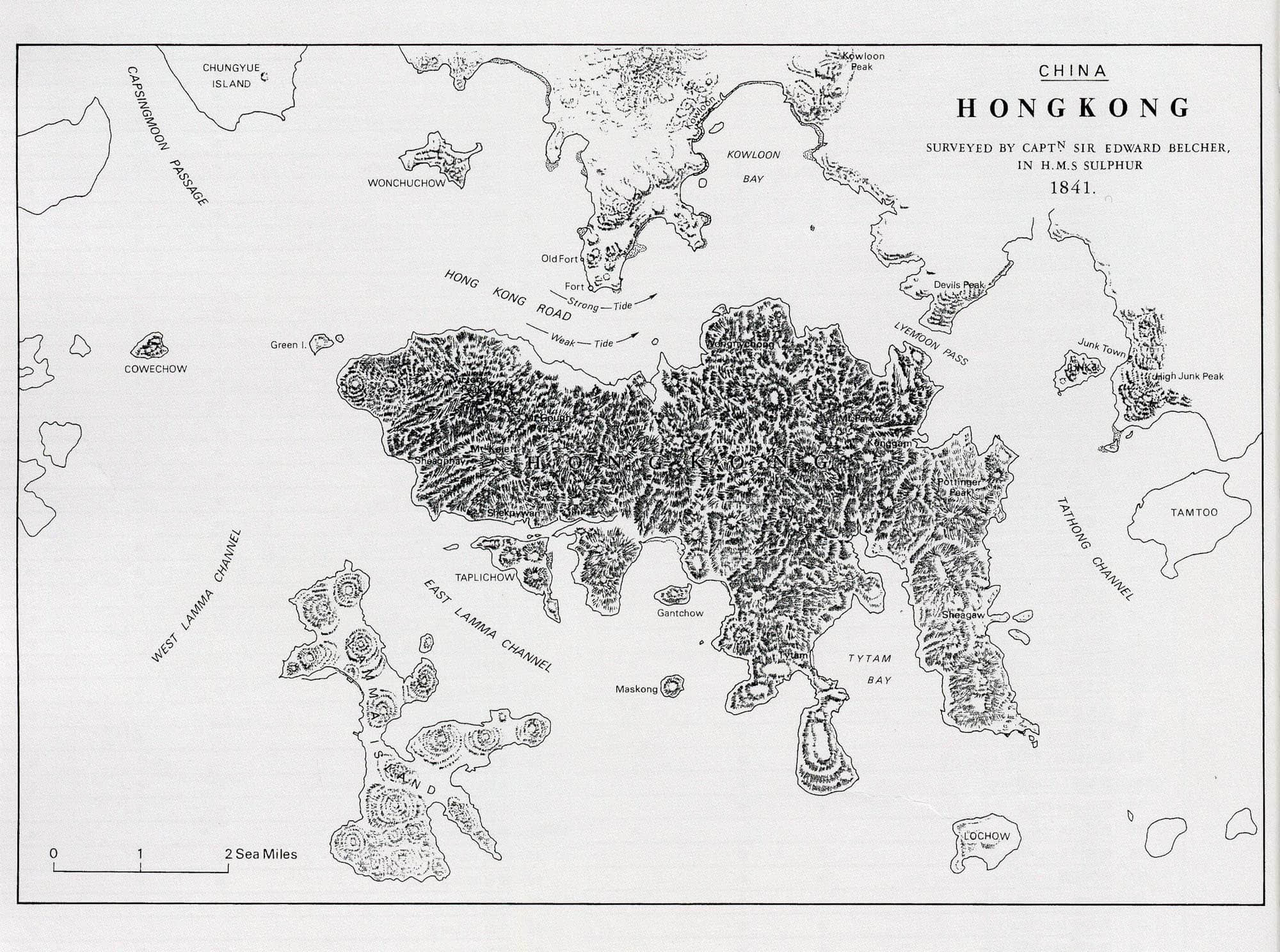

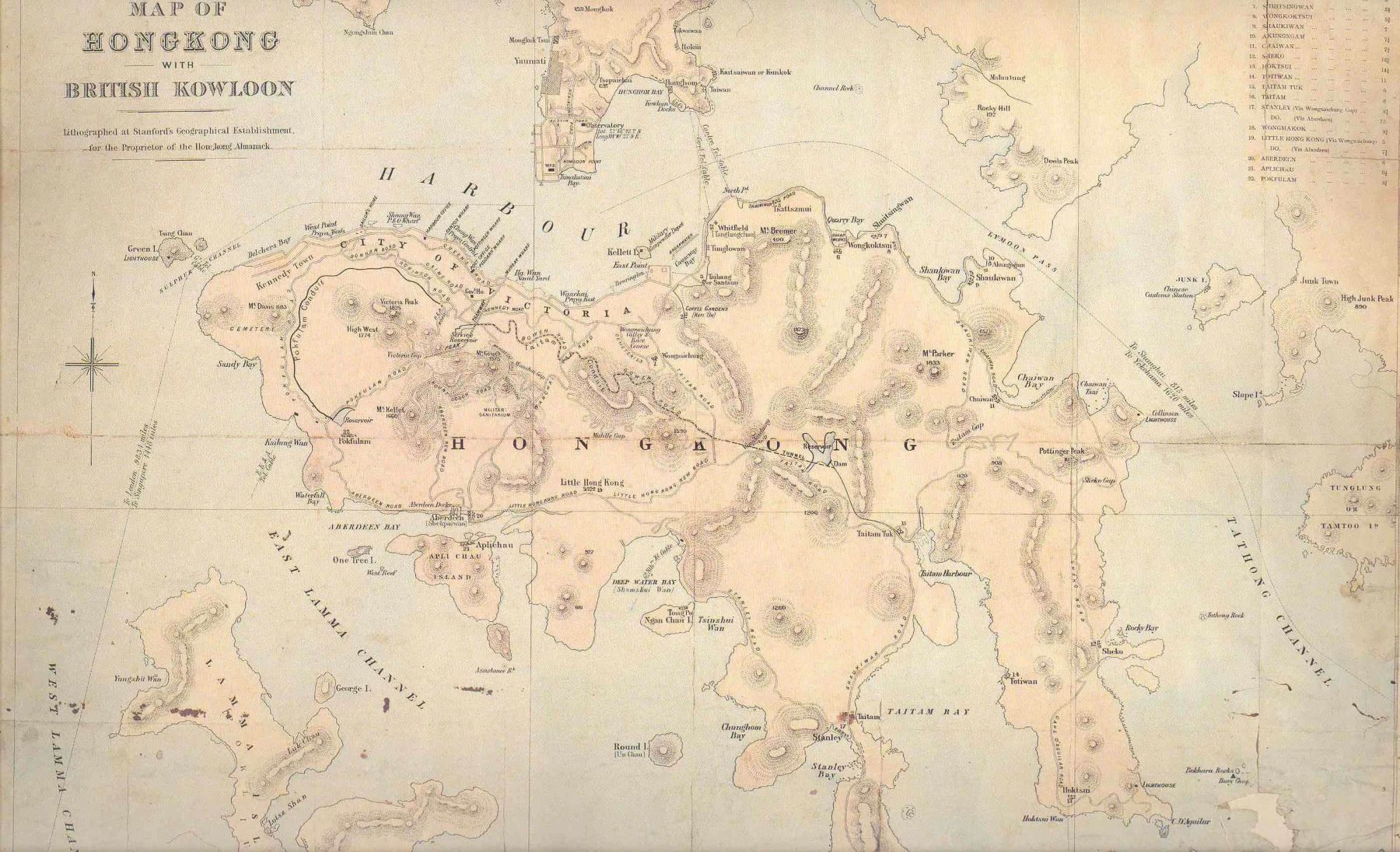

在英国军队最初占领香港岛的时候,岛上仅有4000多本地华人,裸露的花岗岩山绵延全岛,地形险峻,明暗沟渠密布,以至于英人称这个不毛之地为“barren rock”(光秃的石头)。

1841到1843年,香港岛主要作为英国远征军的暂时军事驻点而存在。无论从经济,还是地缘政治上,香港岛无疑都是大英帝国版图里最边缘、最未经考验的地方,因此当时英人的港岛战略非常随意而松散。

由于岛上华人人口主要分布在东南部两个本土渔港——赤柱(Chek Chue)和石排湾(Shek Pai Wan)附近,英人便选择在港岛北岸驻扎。但是,仍处战时状态的英国因军事开支负担沉重,《南京条约》也未有定论,以致延迟了大量港岛上的地面设施建设,仅有些迅速建成的临时营地。

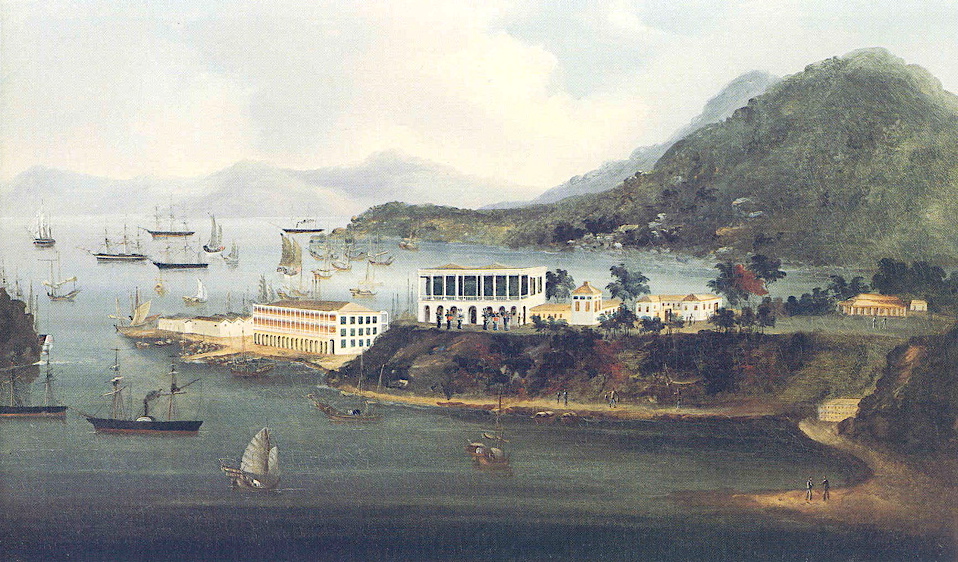

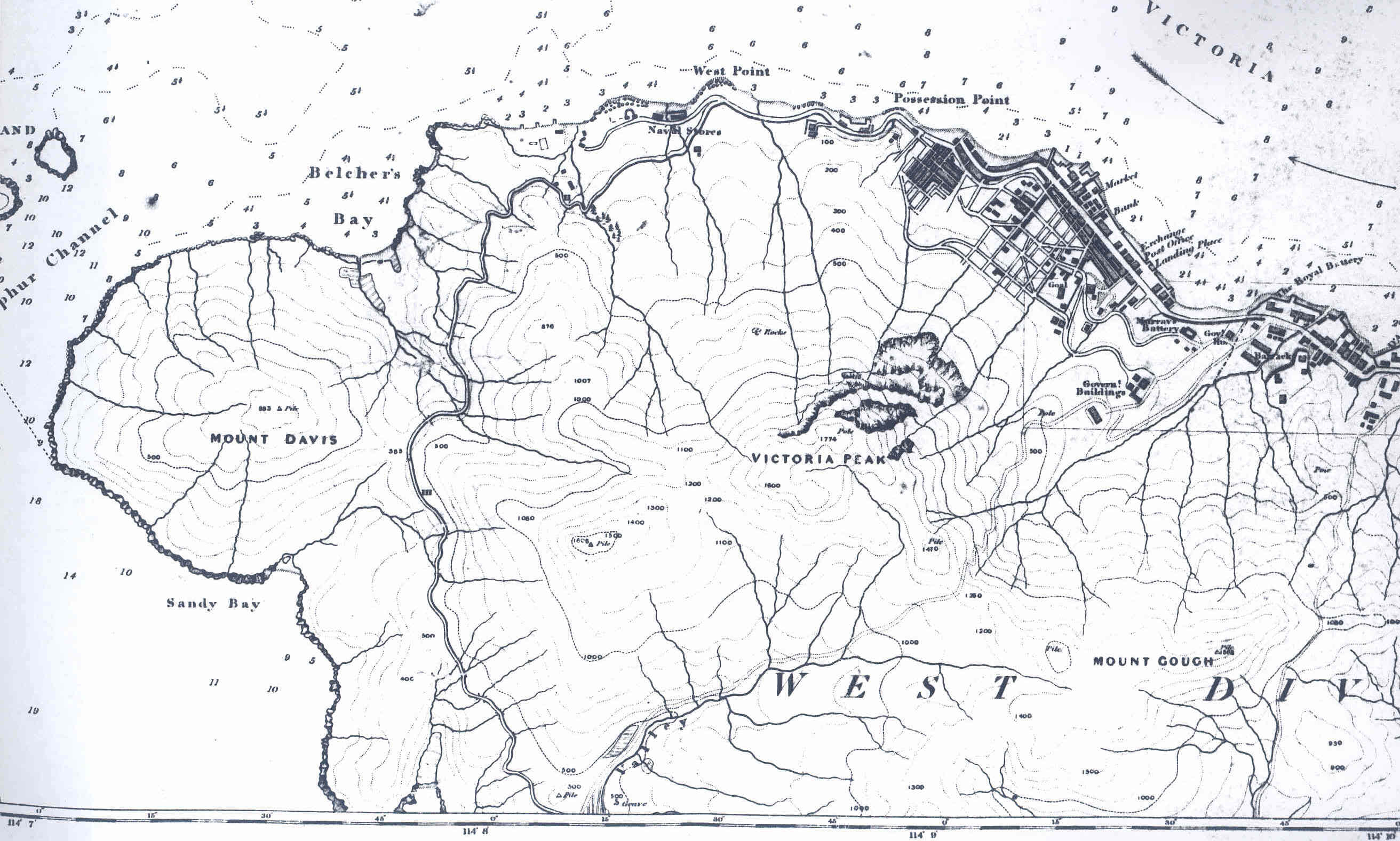

随着清朝割让香港岛的可能逐渐明朗,殖民统治者内部对于这座小岛的未来立即产生不少争论。首先是代表殖民政府的首任总督璞鼎查(Sir Henry Pottinger,又译作“砵甸乍”),正式上任前,他就有将香港岛北部沿岸连为一体、建成狭长带状城市的一番畅想。

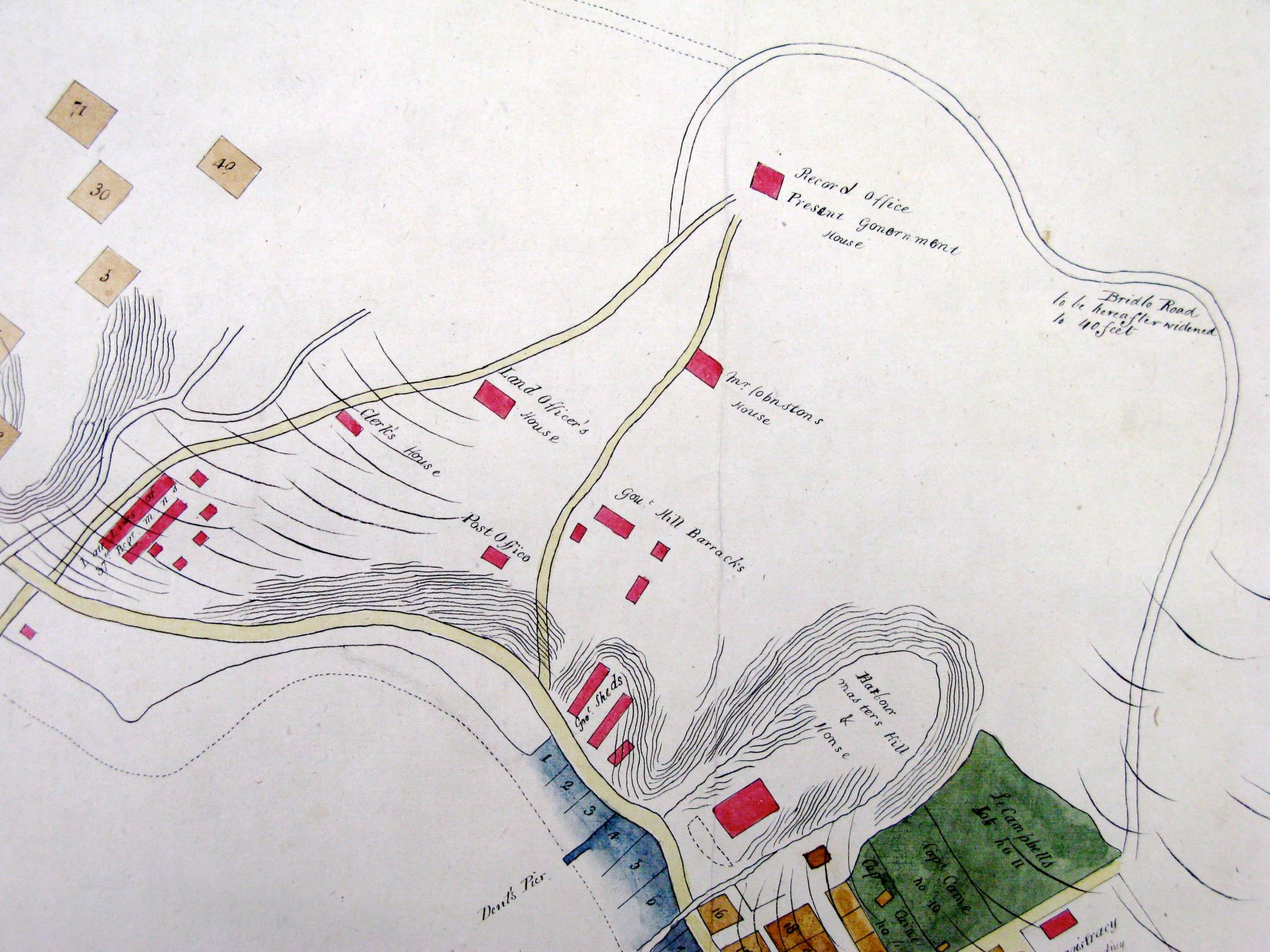

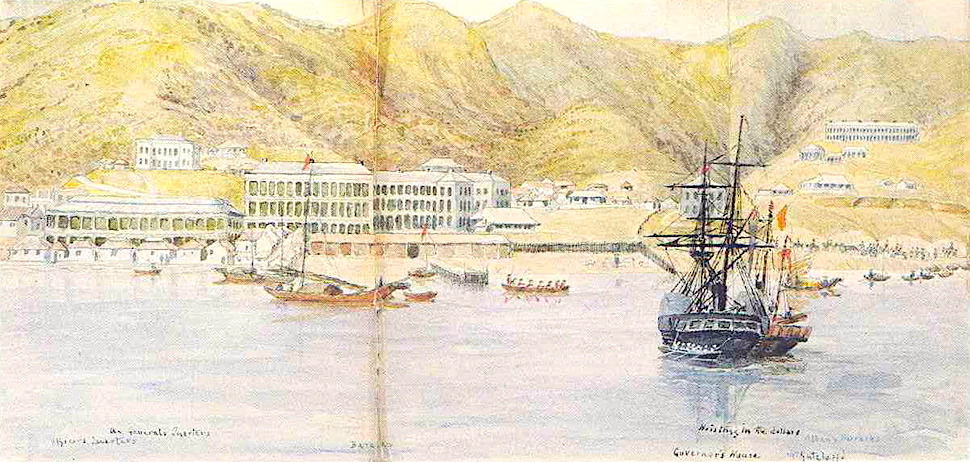

代表军队的英国驻华司令萨尔顿勋爵(Lord Saltoun)却希望基于既有的军营驻扎地,把香港岛进一步扩张为军事基地。中英交战期间,英军已在港岛北部沿岸设立了许多军营和政府办公地 —— 西至“西角”(West Point,今“西营盘”)、中至“兵头花园”(Cantonment Hill,今中环附近“香港动植物公园”)、东至“政府山”(Government Hill,今“炮台里”附近)。

还有一派来自英国远征部队指挥官郭富(Sir Hugh Gough),他先于璞鼎查和萨尔顿驻军港岛,曾在1842年提出警告,驻守港岛的部队出现了发热病情。郭富认定香港的湿热气候永远不可能适宜欧洲人居住,甚至有舆论称应该放弃整座香港岛。

这是一场出于不同利益和愿景的城市争夺战。一方面,璞鼎查总督希望将港岛北岸建作商业用地,将大量支出放在屋宇和仓库上,利用滨海通道将城市连为一体;另一方面,萨尔顿将军则更关心如何在新的军事营地中控制好军队福利,做好军事管理。

香港热病

璞鼎查总督认为当时出现疫病只是人们缺少预防措施和行为习惯不佳而已,坚持计划发展北岸。他还写信给萨尔顿将军,意图说服他未来放弃北岸,只在“西角”继续扩张巩固军营。信上说:“这块地或许需要一大笔资金来清理和填平,但此后港岛上不会有比西角更好更健康的位置。”

这封信写于1843年5月4日,也恰好在5月初,疟疾开始笼罩西角军营。据1843年初统计,驻港部队约1200名欧洲人,西角驻军是岛上最大的一支派遣队,约有500名欧洲籍士兵。在疫情流行的5至7月,408名入院士兵中就有294名发热患者,25人因热病死亡。疫情因地名而得名“香港热病(Hong Kong Fever)”。

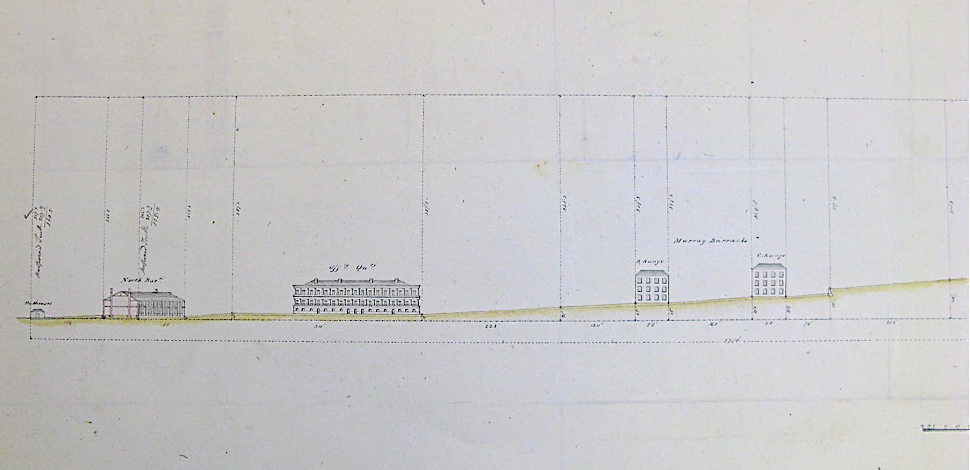

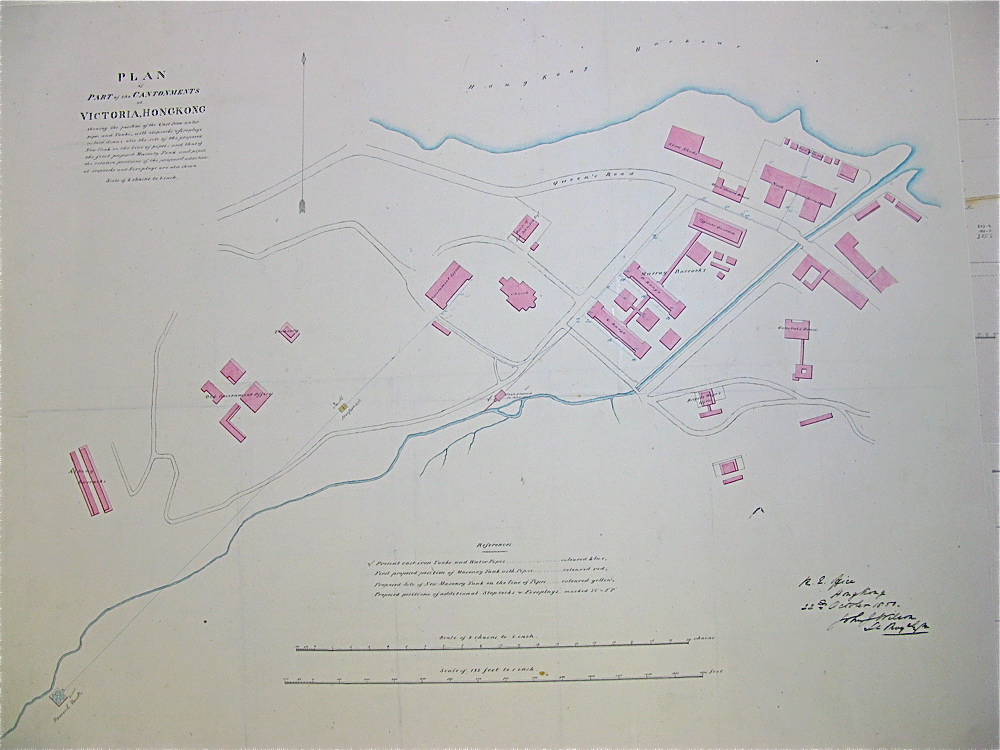

当时的军营大致根据三个高度分成三块:位置最高的军营拔地而起,沿台阶升向一个平台,顶上是营房厕所,这是该地最早的建筑群(后来成为香港大学主楼所在地,见下图所示最下红块);中间两块是军官宿舍,三面阳台,建筑体南侧埋入山坡;最下面一片是级别较低的士兵营地,三块仅足以提供暂时生存的地方,那里就是疾病发生地。

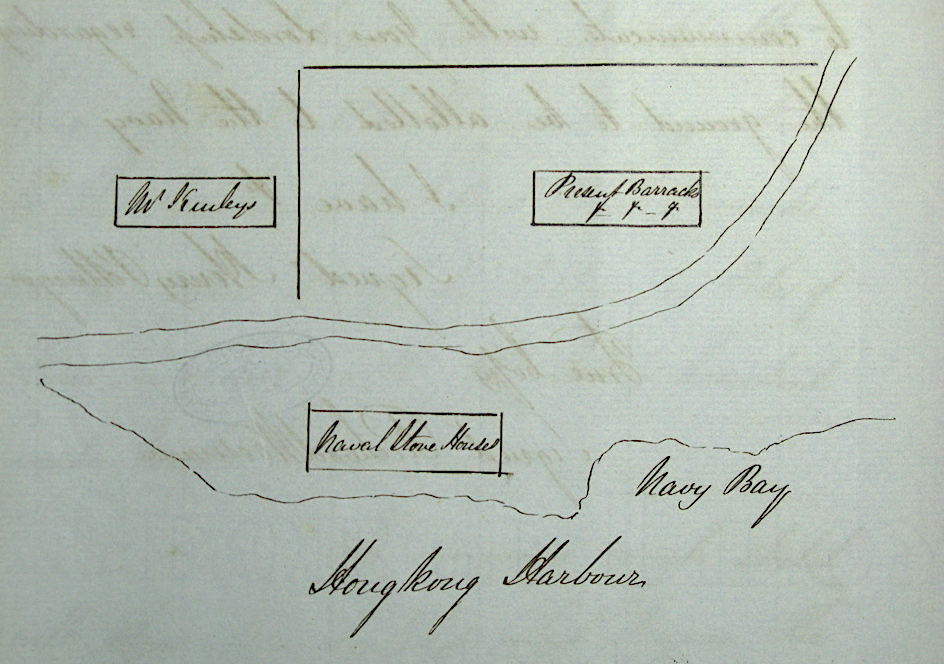

由于各方对疫病成因的调查都没有清晰结果,萨尔顿将军第一反应是清空西角军营,将死者埋葬附近,并把幸存者移至两艘船上。西角一带的建造扩张计划就此停滞。

璞鼎查总督也将目光投向西角东边三公里以外的“黄泥涌”山谷(Wong Nai Chung Valley,现为“跑马地”),试图建设一个集行政机构、各类住宅、商业区为一体的新城市。

土地建设官员亚历山大·戈登(Alexander T. Gordon)在璞鼎查的指示下,于7月初提交了一版规划方案:维多利亚海傍沿岸建一列仓库;沼泽地抽干,改为运河系统;欧籍人的房子和商店分布于北部沿海,后方是华人屋宇,被一圈富人别墅围起。

很不幸地,大约在这个时候,疟疾也开始在这片“新城”爆发,一些早期迁入的居民很快死于疫病。病死的英国军兵越来越多,他们被埋葬在黄泥涌附近,填满了整个墓地。黄泥涌后取名“Happy Valley(快活谷)”,意指“极乐世界”,这就是后来跑马地马场的英文名由来。

如此,“快活谷”的计划再成泡影,留下成群未建成的房屋和烂尾楼,包括山谷顶部属于怡和洋行的疗养院都被一一遗弃。到1861年,这个山谷唯剩一所属于怡和洋行雇员的住宅平房,而它也即将消失。

“天空之城”

当时细菌学尚未建立,人们对气候、人口密度、位置的影响仍模糊不清,没有人将矛头明确指向住所环境对健康的影响。

殖民政府的一纸命令甚至加剧了环境卫生风险。1843年4月,政府叫停了所有房屋建设,以待《南京条约》正式签署、港岛土地政策重新确定再继续建。根据学者研究,此举使闲置建筑地盘形成蚊子滋生地,加上士兵和居民无处可栖,长期暴露在阳光下和“瘴气(miasma)”当中。

8月,随着西角军营关闭,死亡的恐慌蔓延整个城市。虽不明病理,璞鼎查总督也终于相信,地方不卫生与瘴气之间存在联系。政府便计划重建污水系统,选用有效通风、保持干爽的建材,建筑物之间亦要保持适当距离。

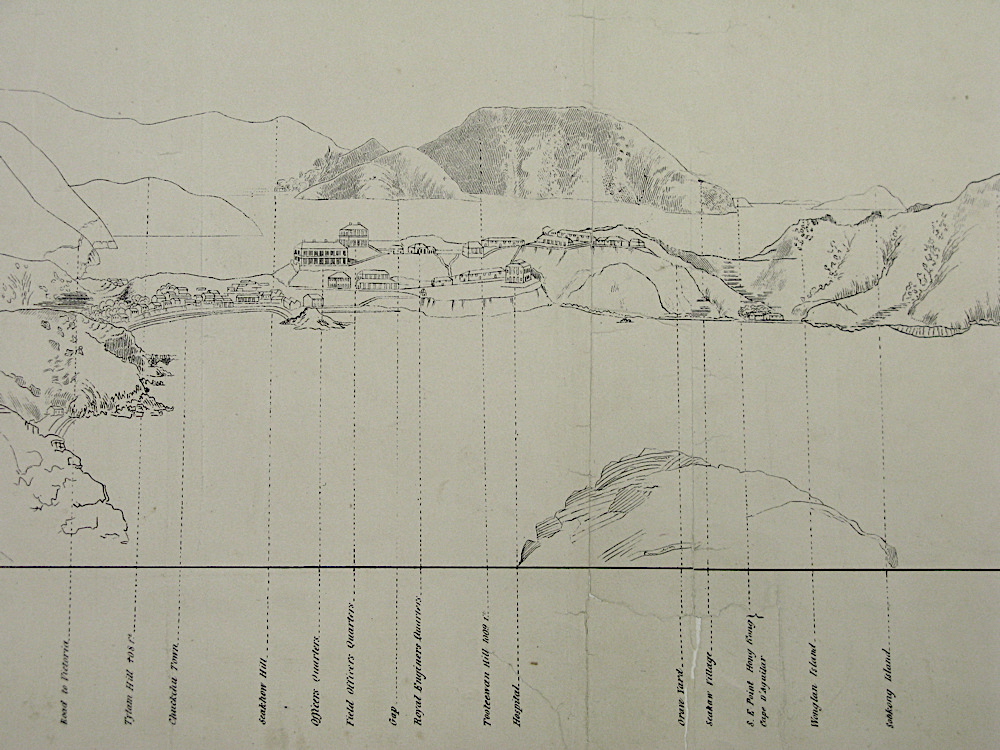

政府和军队再也不向以前一样随意择场地,开始有选择地在“相对健康“的赤柱(港岛南部)和西环(港岛西部)上进行大规模的、宽敞的营房建造计划。

同时,英国医疗官员发现,海拔更高的地方能提高生存机会,提议在半山修建海军医院。越来越多专家们也认同“高度才是硬道理(Height was evidently right)”。这所医院的开发直接导致中环以南“半山区(Mid-level)”的诞生。

疟疾爆发不仅是政府和军队争夺城市核心区域的背景,还直接干预了土地决策。尽管英军夺取香港岛的根本目的是市场,英国女王也表示理解璞鼎查总督的愿景,但疫病一时袭来,激发人们对土地充满怀疑和恐惧,军事需求于是压倒商业利益。

最终,“兵头花园(Cantonment Hill)”下的狭长沿海地带被定为海军基地,也就是如今位于中环及湾仔之间的金钟(Admiralty)。

海军医院还趁机在半山不属于军队的土地上建造。一点一点地,军队的建筑占满了璞鼎查曾经最为反对的区域,这里的私人建筑也被逐渐排挤干净。

虽然仍对自己起初的城市设想念念不忘,但在一片反对声中,璞鼎查总督终究在1844年5月卸任。疟疾终告一段落,留下来的却是对城市空间规划的决定性影响。“兵头花园”附近的土地一旦不允许民用,一系列重大变化便不可避免地揭开序幕:

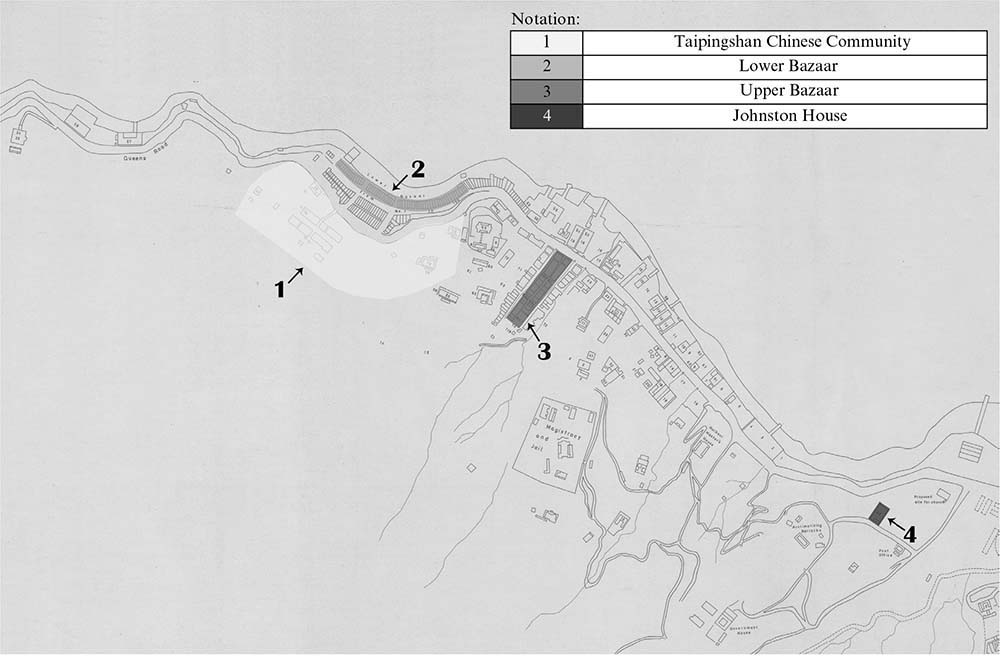

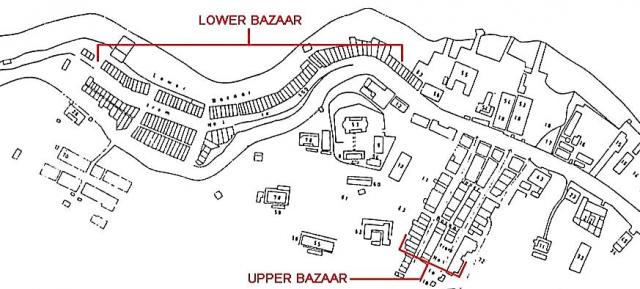

首先,中环地区(即紧靠海军基地西边的商业区)商业需求旺盛,只能往南沿着陡峭的山坡扩张,东西和南北方向的城市纹理就此重置。“华人上市场(The Chinese Upper Bazaar)”,也就是从中环向南延伸的两条商业街成为了东西贯通的障碍,这在璞鼎查总督看来是个严重错误。

其次,欧洲人强化了对海拔高度的需求,他们相信,高海拔住所能避免“热病”。1843年一项有意思的数据支持了这种观点——关押在海拔更高监狱的犯人健康状况更佳。由此,在1844-1845年街道重组过程中,欧洲人一路沿山开发,“半山区”竟也成了海拔更低的地区。

殖民政府利用1844年出售土地的机会,将活跃在半山区域的华人赶出,安置到海拔相对较低、靠近海岸线的“太平山地区(Tai Ping Shan District)”。此种隔离做法,从空间上加固了英国统治者对当地华人的歧视,同时给50年后的大规模鼠疫埋下了巨大隐患(1894年香港鼠腺疫爆发地正是太平山地区)。

第三,新建的军营和海军总部一下将中环和湾仔之间的商业和居住地切断。这个区域本应和中环或者黄泥涌相沟通,形成重要的商业和市政中心。但计划流产后,这一带留给了本地华人,而欧洲人则爬上了“半山区”。

显然的,对疫病的恐慌和未来的不确定性,不仅令市场即刻让步于军事利益,还让殖民者绝对控制了大部分具有地理优势的城市核心区和半山区。不同利益集团争抢土地加快了种族隔离和等级观念的发生,曾经虽随意却更公平的城市构想付之一炬。

香港岛本应沿着海岸线水平发展。一场疾病将殖民者赶上山,奠定了城市垂直发展格局。此后富人们惯于向天空争夺健康空间,占据半山和顶峰的高度,才成为高尚阶层的特权。

从香港岛殖民初期的这次事件可以看到,两种文明之间缺乏尊重和理解导致严重、持久的后果。而疟疾本身,或许不只是殖民者对一块小领土仓促占领并无情开发的教训。更重要的,它彻底重构了香港城市政策和空间规划。

编辑整理:朱逸蕾

来源:Modern Asian Studies, Vol. 47, No. 2 (MARCH 2013), pp. 329-364(Cambridge University Press)

(本文文本获Christopher Cowell授权发布,图片由“空间行动”选定发布)

作者介绍

Christopher Cowell为建筑历史学者与城市研究学者,哥伦比亚大学建筑历史博士,目前为哥伦比亚大学讲师,教授“现代建筑的历史和理论(18和19世纪)”、“全球建筑和城市化”等课程。他专注于研究18和19世纪英帝国主义殖民亚洲中,建筑和城市化的产生和表现;其主题涵盖军事、医学和种族等方面在意识形态和霸权入侵期间的发展。

Share

- “设计一个梦想城市容易;重建一个活的城市需要想象力。”—— 阅读简·雅各布斯:思考中国大城市的死与生

- 蟹行、驴行、骑士行—— 听《迂回艺术:柯布西耶的政治》有感

- 林少伟:亚洲城市中的公民建筑师|“逝者如师”系列

- 矶崎新:暗黑反讽、另立中央|“逝者如师”系列

- 文丘里的暧昧空间诗学

- Me Neither/我也没

- 阿尔托:对自然、文化和社会的三重礼赞

- 为什么要把建筑史与社会史连起来写?|“梁思成与他的时代”演讲之一

- 重新开端—— 康“起源”建筑思想的起源 | 纪念路易斯·康诞辰120周年

- 朱涛:广度的人与深度的建筑师

- 朱涛 | 画别2020:它真的那么糟吗?

- 建造的诗学,促成“公共显现” | 弗兰普顿2019索恩奖章获奖演讲

- 深圳高密度校园设计:“边界内突围”

- 空间行动 2016-2020|朱涛建筑工作室四周年

- 2020 穹顶世界 | N95之家——“回家”展中展

- 俄国自由像——2020年虚拟毕业典礼的虚拟感言

- 独裁者的通天纪念碑,成为年轻人的游泳池

- 纪念胡慧姗(们) | 5.12大地震十二周年祭

- 妄想狂-批判性——细读库哈斯的一座别墅(二)

- 不当记者的编剧不是好建筑师——细读库哈斯的一座别墅(一)

- 湛江港——人类错误的纪念碑

- 从瘟疫隔离到全景敞视 ——疫病期间读监禁史(二)

- 从四马分肢到灵魂整治——疫病期间读监禁史

- 形式追随热病:一场翻转香港城市格局的疟疾

- 疫病之下,香港菜市场转型的启示

- “建筑是治疗的机器”—— 读《疾病、疯狂、犯罪作为形式基础》

- 我们是否真正拥有“公共空间”?