“建筑是治疗的机器”—— 读《疾病、疯狂、犯罪作为形式基础》

只不过它到了后期,从宏大的社会改良工具和弘扬技术和公共性的纪念碑,转入资产阶级的私密室内;从硬核的“治疗的机器”,转变成“抚慰的温柔乡”。

Share

“建筑是治疗的机器”

理智的睡去产生疯狂的怪兽

回港后,在自行在家隔离两周期间,我选择在第一周细读罗宾•米德尔顿(Robin Middleton)的长文《疾病、疯狂、犯罪作为形式基础》(Sickness, Madness and Crime as the Grounds of Form)(以下简称为“《疾疯犯》”)。

这篇5万字长文含巨量的“实证”史料,结构也很特别:第一部分综述18、19世纪欧洲(焦点是法英两国)对医院、疯人院和监狱的设计探索;第二部分聚焦讲两位法国建筑师 Emile Gilbert (1793-1874)和Abel Blouet(1795-1853),如何在法国将欧洲三类建筑的实验推向高峰,修建了马扎斯监狱(Prison de Maza)、夏朗通疯人院(Asile de Charenton)和巴黎新主宫医院(Hôtel-Dieu de Paris)。

篇幅所限,我的手记仅抽取两篇中关于医院设计的论述。

写史:实证 vs 理论

Robin Middleton是杰出的建筑史家、哥伦比亚大学教授(已退休)。我在2001-07年哥伦比亚大学读博时,曾上过几门他的课。课下有同学曾戏谑地称他为“实证主义史家”,意思是他在后现代理论(巴特、福柯、德里达……)在历史研究领域中盛行的当下,仍保持老牌史家的作风,“只”重视收集史料,叙述历史,而不在乎用于阐释历史的理论框架和方法。

确实,Middleton的众多写作,给人感觉就是沉浸在“实证历史”中,用海量建筑史料和细节,讲建筑学“自己的故事”。另一方面,Middleton的确看不起那群集中在美国东海岸建筑学院里,爱用最新的理论和方法诠释历史,而轻视发掘原创史料的学者们。他要么委婉地说他们 “是好史家,但不是好建筑史家”,要么干脆说他们的脑子是 “一团乱麻(such a mess)”。

经过多年读他和与他交往,我这样看:Middleton不是不重视理论。他其实对深刻的思想极感兴趣,对众多当代理论著述了如指掌。他只是鄙视那些偷懒的史学者们,自己不做原创的史料调研,而仅仅追逐学术时尚,套用流行的理论模式(作为方法),阐释别人已经挖掘好的二手史料,让历史论述变成理论公式推演。

回到Middleton的长文《疾疯犯》。有趣的是,与他其它写作很不一样,文章中几次大段引用福柯,与福柯的至少两本著作保持平行关系:《疯癫与文明》(1961)和《规训与惩罚》(1975)。

读起来,Middleton的策略大概是这样:接受福柯对18-19世纪欧洲历史的的宏观论述,将之作为自己展开建筑史论述的框架。但Middleton似乎有意与福柯强烈的批判启蒙理性的立场拉开距离,而是更贴近具体的建筑史史料本身,细致考察建筑与社会思想、科技、艺术之间交织起来的各种复杂关系。Middleton笔下的历史呈现出一种扑朔迷离的丰富性,但不提供一个鲜明的、可涵盖一切的价值判断。

从“大禁闭”到建筑改良

在《疾疯犯》的开篇,Middleton先概述了福柯的《疯癫与文明》,以铺垫他自己的历史论述语境:14世纪,中世纪末,十字军东征结束。从东方传来的,曾席卷欧洲的麻风病也消停了,大量的关麻风病人的地方空了出来。在这时,疯子取代了麻风病人,成了需要特殊对待的“贱民”。

之前的欧洲,疯子通常养在家里,由家人照料。“疯癫”是欧洲人日常经验的一部分。在15世纪到17世纪初的欧洲文化中,从博斯的绘画《愚人船》、伊拉斯谟的《疯狂礼赞》,到莎士比亚的《李尔王》,对疯子的表现比比皆是。

但从17世纪中期到18世纪末——福柯称为“大禁闭”时代,收容机构的规模和权力大增,将各式各样“非理性” 、“不待见”的人都关起来了:不光是疯子,还有病人、罪犯、乞丐、没有工作的穷人,甚至那些被当作有犯罪嫌疑和“生活作风有问题”的人,都被关起来了。

在1660年前后,巴黎关押了超过6000人,占1%的城市人口。这些人被不加区分地锁在一起,被极粗暴地对待。他们的悲惨境况得到一些社会贤达人士的关注,连当权者也怕迟早会产生暴乱。

到18世纪末,人们的态度又开始变了。一方面,在文化表现上,戈雅的绘画和萨德(Marquis de Sade)的文学着力探索那些长期被理性忽略和压迫的原始、野蛮、疯狂的力量,而这些力量以后将传递给尼采、阿尔托(法国剧作家Antonin Artaud),直到达达主义和超现实主义者——显然,福柯对这方面论述特别在意。(我自己读福柯,有时都觉得他的历史论述过于偏重考察欧洲的文化“结晶”,而忽略更广泛的常民社会生活。)

而Middleton这里似乎有意冷处理了一下福柯的“文化热”,让他自己的论述更全面、中性些。他说,另一方面,也可从很实际的角度理解人们对病人、疯子、穷人和罪犯的态度转变:当权者意识到关押成本太高,被关押者(如果投入劳动)实际上有经济潜能。当然,当权者的各种实际考量也往往建构到更高尚的话语上——社会开始普遍对被关押者有更多的人道关怀。

总之,不管出于多少原因,18世纪末欧洲开始出现针对“大禁闭”的改良思想:“穷人要被鼓励去工作,病人和疯子要被治愈后也去工作,犯人则同样也要被救赎。”

改良的工具是什么?

“令人惊讶,居然是建筑……” Middleton写道:“当时人们想,建筑如果能被精准地设计,几乎不需其它帮助,就能影响结果。”

从这里,Middleton的建筑论述正式登场——引发对建筑进行全新探索和评估的契机是巴黎主宫医院的一场大火。

医院建筑:科学 vs 艺术

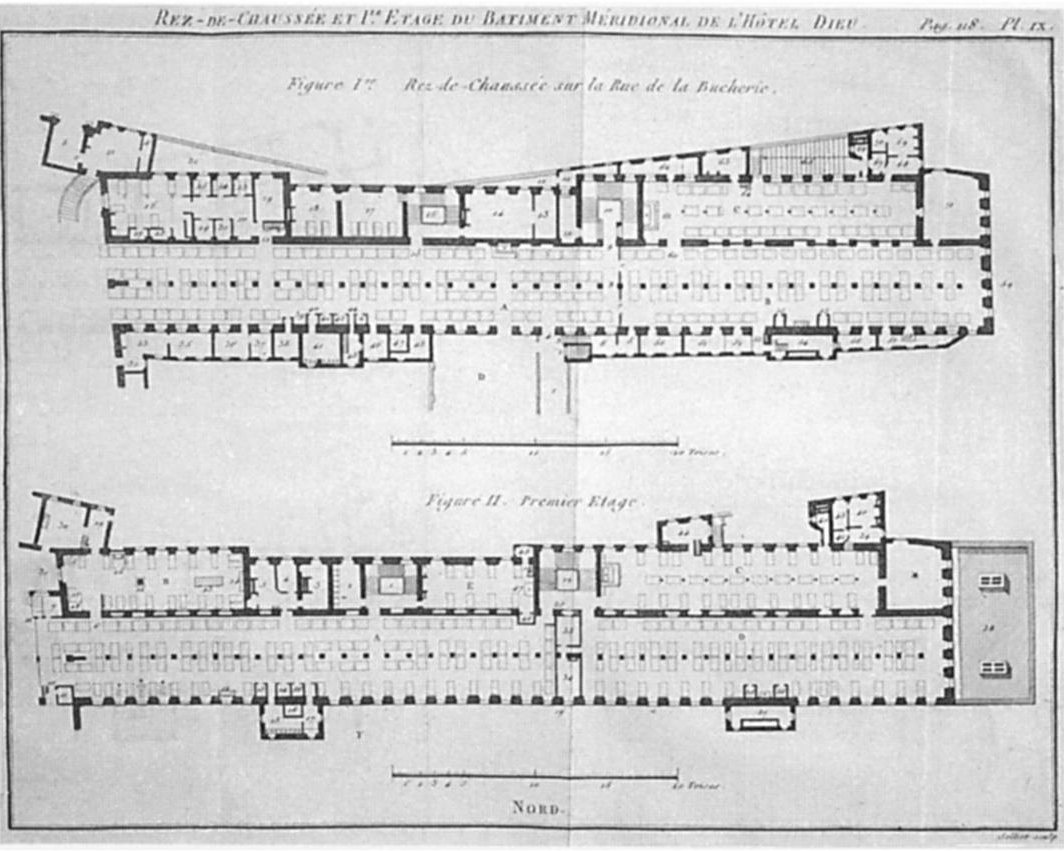

主宫医院是巴黎最古老的医院。它的建筑自8世纪起,在巴黎圣母院旁边持续扩建,一直蔓延到西岱岛(Île de la Cité)南边和塞纳河两岸。1772年12月29日,一场大火将医院在西岱岛上的大部分病房毁掉。

此前城市改良派已经呼吁了多年,要将众多“不好的”元素,诸如屠宰场、皮革厂、医院、墓园等,都搬到郊区。所以,主宫医院重建提案中有建议将新医院选址到郊区;也有提议原地重建,一是因为教会坚持认为法国最伟大的慈善机构理应与最伟大的教堂——巴黎圣母院毗邻,二是一些医生们也更倾向于留在城市,便于行医。

在1772-1788年间,共有200多个建议、50多个建筑方案被提出来。有建筑师开始提出,今天我们会称之为“医疗服务网络”的设想。比如Pierre Panserson提议在巴黎分散布置16个小医院,同时在天鹅岛(Île aux Cygnes)上建设一座五千床的大医院。Panserson的大型设计方案提出一种新颖的布置方式,秩序感很强,但并没有对疾病治疗做深入探讨。

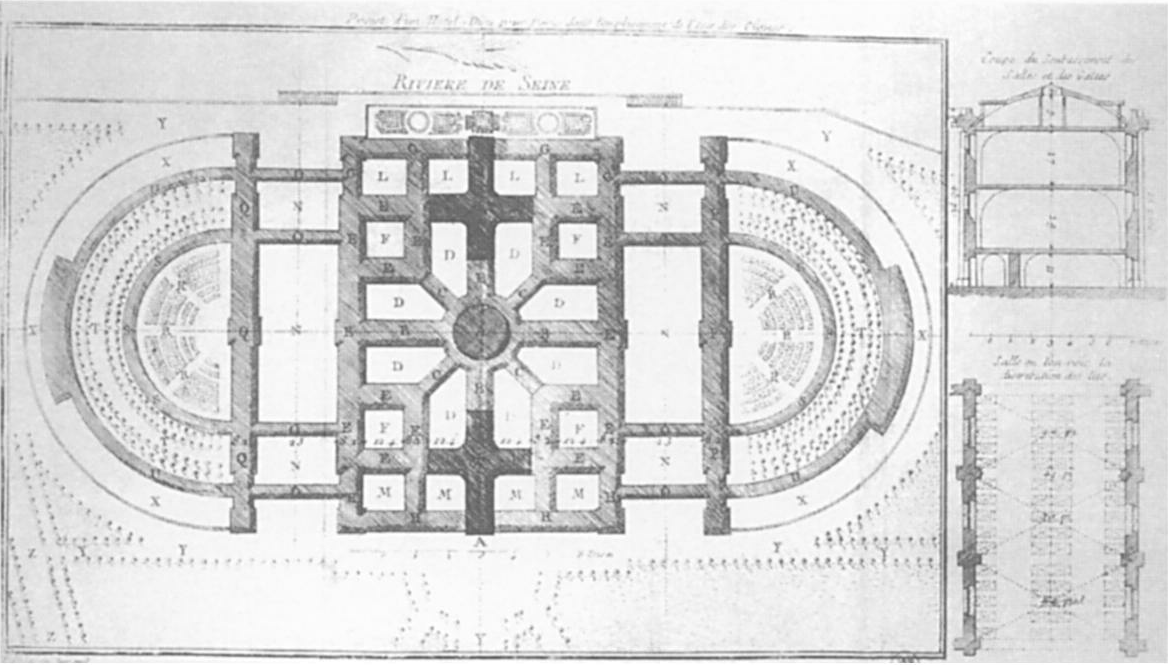

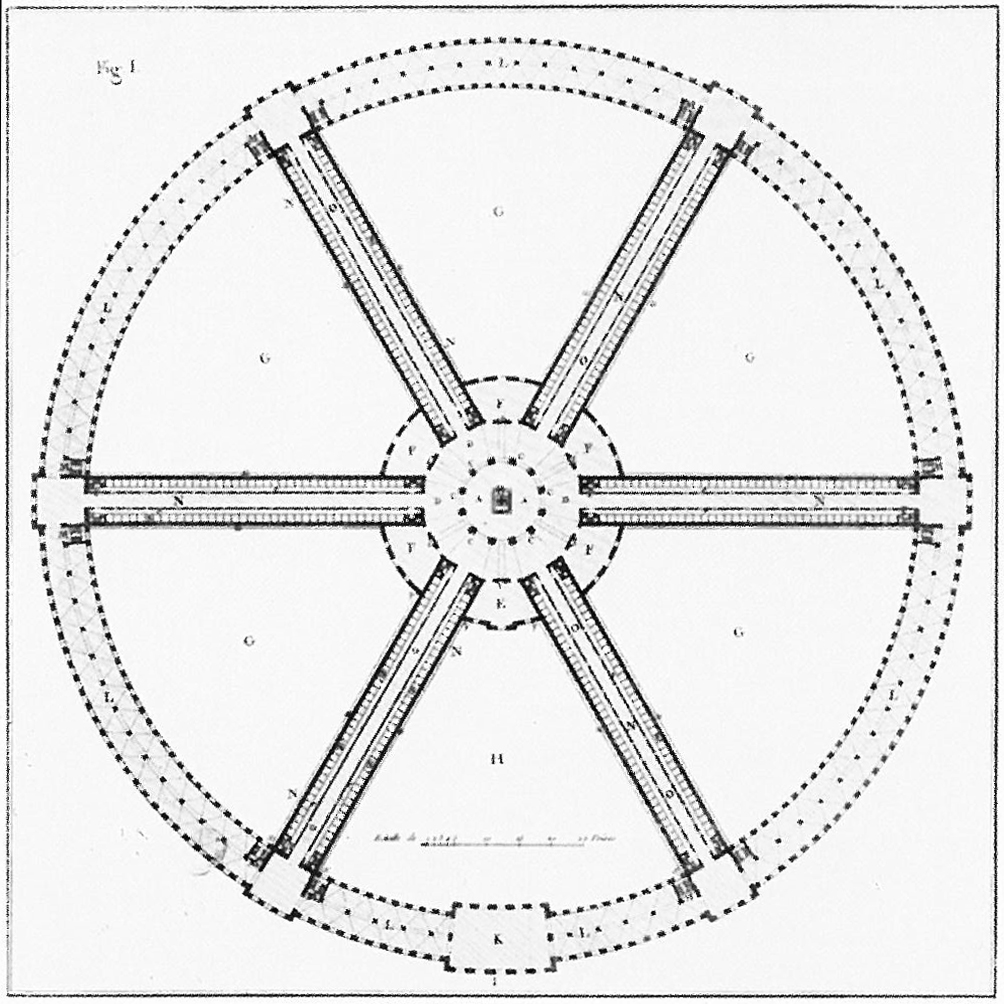

还有些方案试图根据医学理论推导出医院新形式。在当时,医学界普遍认为空气不流通是疾病传染的主要原因,因此通风成了一些建筑师的首要设计考量。Antoine Petit提议在美丽城 (Belleville) 建设一个巨型医院,平面像个大风车。圆环中心是风塔,吸入新鲜空气,向周边放射状的病房(风道)吹。

Hugues Maret则将病房的墙壁和天花都设计成“流线型”,以加强空气流动。

医生Jean-Baptiste Leroy请另一位建筑师Charles-François Viel帮忙,画出了自己的构想,于1777年向法国科学院汇报。他设想的建筑群位于塞纳河右岸、天鹅岛对面,呈双边对称,中间设一个巨大庭院,尽端设一个教堂。男女病房对称分布在两边,各有11排,平行行列式,之间隔有小庭院——这种平面布置后来被称为“亭子类型平面”。

在病房设计中,Leroy将层高设的很高。每个病床靠两边墙壁,有小隔间分隔。地板架起,表面设有圆洞,屋顶天花呈拱廊状,上面也有风洞——这样可使气流从下部穿过地板,再通过天花风洞流出去。

法国科学院为推动医院设计研究,专门组织了一组科学家,主要由医生、化学家、物理学家、数学家等,成立了一个委员会。该委员会表扬了Leroy方案的一些可取之处,但认为它规模过大、选址不佳。委员会决定自己动手,在巴黎选四个场地,以Leroy的亭子类型平面为基础,设计出四个方案,每个规模在1200床位左右。最终他们的设计结果,实际上都很接近Leroy的构思。

同时,委员会普查了巴黎的所有医院,其中物理学家C. de Coulomb和外科医生J.-R Tenon还专门于1787年8月到荷兰和英格兰参观。他们建立起一整套完备的统计数据,让他们在理解旧主宫医院的缺陷和新设计原理上取得共识。他们的原本目标是要开发出一个完美模式。

而恰恰是这种要找到一个绝对答案,可一揽子解决所有设计问题的思维方式,却遭到了委员会成员、外科医生Tenon的抨击。

Tenon发表了自己的论述和设计。他认为探索医院设计不可能一蹴而就,只能循序渐进。他的逻辑前提是针对不同疾病,医院的选址和设计都应不同。比如传染性强的医院,就不该选址在巴黎的上风上水处。在同一医院中,不同种类的病人要分开,配以各种特定设备。

Tenon选了科学院委员会锁定的四个场地中的一个——拉罗屈埃特(La Roquette)做示范。他在该场地设计一所医院,可容纳472个男性和310个女性受伤或发烧病人、422个产科病人。Tenon也采用了亭子类型平面,但他用一条中央服务通廊而不是庭院来串联各翼病房。

只能装一个病人;病床要用铸铁做,可以用水洗或火烧,以驱赶虱子;病床尺寸和间距严格按人体行为推算;每间病房内不超过24个床位,以便于监护;在天花病房中,病床每两个一组,设在一个小隔间里——不是为了杜绝传染,而是为了防止病人在精神昏乱中不至于蹒跚得太远,打扰别人;病房中不同部位的窗户尺寸和形状,以及天花高度都按照不同疾病的需求,经过计算决定,等等。总之,Tenon的设计将从Leroy到科学院委员会的一系列关于医院如何完善治疗功能的探索,推向了极致。

Tenon对建筑的外在形象毫不感兴趣。他在发表的方案中,只提供一系列平面图,没有立面图。对他这样的硬核科学家而言,那些传统的建筑考量毫不相干,只要能把空间位置和尺寸弄对,就能解决问题。在他临终的手记中,他写道:“医院是治疗的机器” 。

科学院对医院设计的研究成果终于被官方采纳。在1787-1788年间,巴黎政府开始颁布一系列医院设计委托。但是,随后的人员变动和很快爆发的大革命中断了一切。

针对医院设计,法国科学界在精确和经济地定义病人需求和功能谋划方面,似乎完全取代了建筑界。建筑界当然也受到了冲击。法国建筑学会听取了科学院的报告,并设立医院设计竞赛。巴黎布扎学院的教授J.-N.-L Durand还将Leroy 和Tenon设计的医院和疯人院的平面图刊登在他1800年的《古代与现代所有种类的建筑类型选集和目录》(Recueil et parallèle des édifices de tout genre anciens et modernes)中。

但就在两年后,Durand在他出版的经典的布扎学院教程《建筑课程简记》(Precis des lecons d’architecture)中,在讲述医院设计原理时,仅介绍了泛泛原则,很少涉及科学家们所重视的细节问题。他所重绘的平面图中,空间布局都变得更加对称,病房尺寸和组合都变得一样,庭院都被封闭起来。科学院和Tenon所强调的那些治疗空间的精微差别、复杂性全都消失了。Durand让他所弘扬的(新古典建筑)艺术,再次凌驾于科学之上。

而在以后的岁月中,Tenon的观点被不断提及,他所开创的亭子平面布局自1808年起在一批法国医院设计中成为通用模式。医院的发展与时俱进,建筑外壳围裹的内部是日趋复杂的服务系统——各式各样的机械通风、蒸汽和热水采暖的管井和线缆——从这个角度来说,医院倒真的越来越像“治疗机器”了。

最终,在1864-77年Emile Gilbert主持的巴黎新主宫医院设计中,所有这些元素都更加精密、复杂和整合,将医院设计推向高峰。

失败与转向

然而,出乎意料的是,所有这些新建医院,包括新主宫医院,最终都不算成功。它们既昂贵,又没有取得明显效果——它们的病人死亡率仍与传统医院一样高。人们非常困惑:通过理性界定功能、理性推演设计、理性阐释,理应成为理想医院,为什么却仍不能有效治愈病人?

直到1867年,英国医生Joseph Lister推出细菌理论,又过一些年最终被世人接受,人们才懂得了细菌传播的原理和渠道。到那时,医疗在预防传染和隔离手段上变得更加周到,而不再仅仅依靠建筑设计了。

十八世纪,一代思想家、政治家、实业家、专业人士和建筑师从人出发,积极改革建筑设计,探索更恰当的建筑形式。他们的探索成果丰富多彩,但清晰的标准似乎始终没有出现。Tenon从开始就认识到,终极答案是没有的。确实,不管人们多仔细地谋划,知识无法清晰地划界,建筑功能永远不能绝对地界定。

实际上,医院、疯人院、监狱的功能,在相当程度上,比很多其它建筑的功能更容易限定;它们对人的行为的规约效果也更明显。也正因为如此,这三类建筑在近一百年间,激发了一批实证、理性思想的信奉者。

他们坚信通过控制建筑媒介,可以改善世界,让世界更好,同时建筑本身也会更好。这些人在刚崛起时,挑战了古典建筑规范和学院派教条,被当作大逆不道。但他们很快变成了知识界和业界领袖,在专业和学院中占据了重要地位。

1864-1877年间新主宫医院出现很多问题,一开始被看作是建筑的失败,但实际上是因为人们尚未懂得细菌传播原理——巴黎的医生们长期坚持认为只要保证建筑通风量,就能避免疾病感染。

到那时,实证主义思想体系已经开始出现裂痕,理性地界定功能、理性地阐释就能改善社会、创造出振奋人心的好建筑的信念开始被放弃,人们对建筑的期待值也开始降低。当然,这种信念作为一种“执念”,在此后的建筑发展中,会一遍一遍地再现。(1920-30年代崛起的功能主义,柯布西耶宣称的建筑可以帮助避免革命,直到今天大家相信大数据和人工智能可以让建筑“最优化”,不就是这种执念的一次次再现吗?)

但不管怎样,即使人们很清楚认识到建筑无法一揽子解决所有问题,但建筑仍需以某种方式回应科学的发展——这种思维开始进入建筑学院传统中,进入到建筑的普遍实践中,也成为建筑设计师复杂考量中的一部分。

从此,哲学和科学,医学和心理学开始从不同角度冲击建筑学,形成不同结果。比如 “新心理学”(Psychologie Novelle)与新艺术运动 (Art Noveau) 的互动。

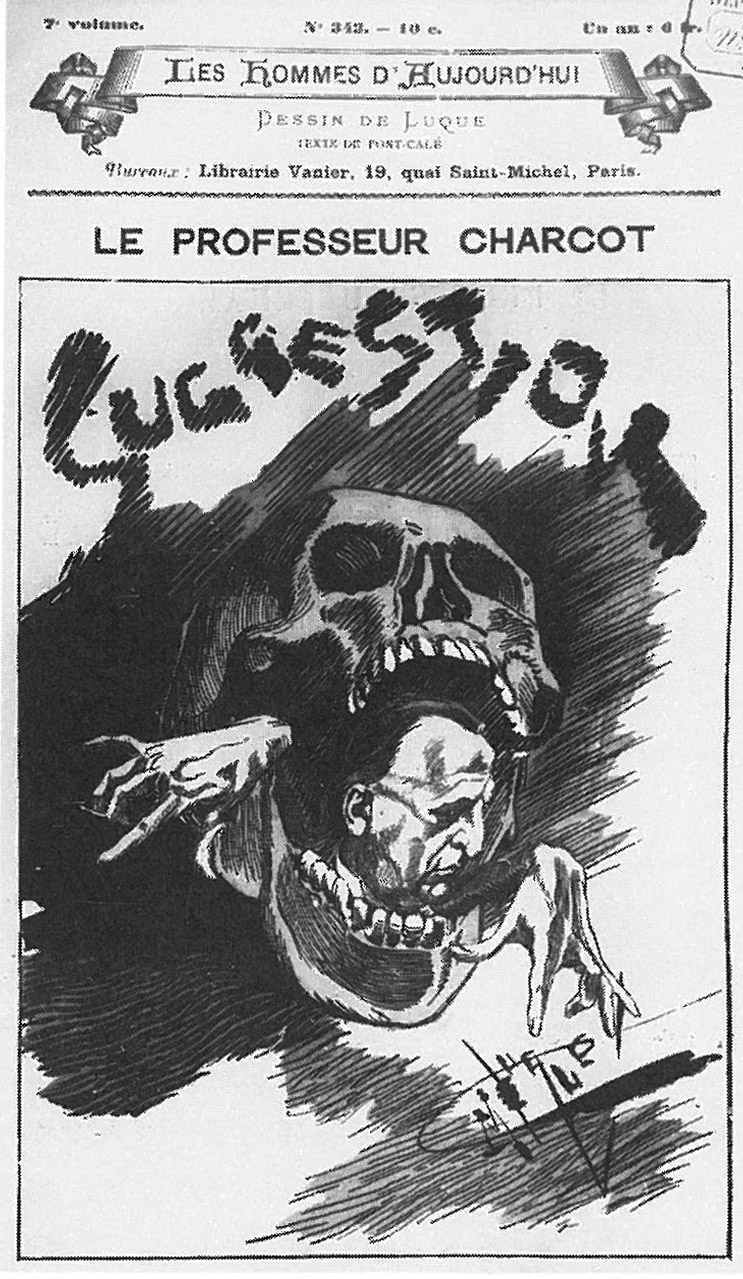

19世纪末,法国硝石库医院(Saltpetriere)的Charcot医生和南锡医院(Nancy)的Bernheim医生,专注于探讨人的“神经紧张”问题。他们的学说——被称为”新心理学“,使人的“内在自我”一时成为热点话题,让歇斯底里取代狂躁症成为被广为关注的病症。

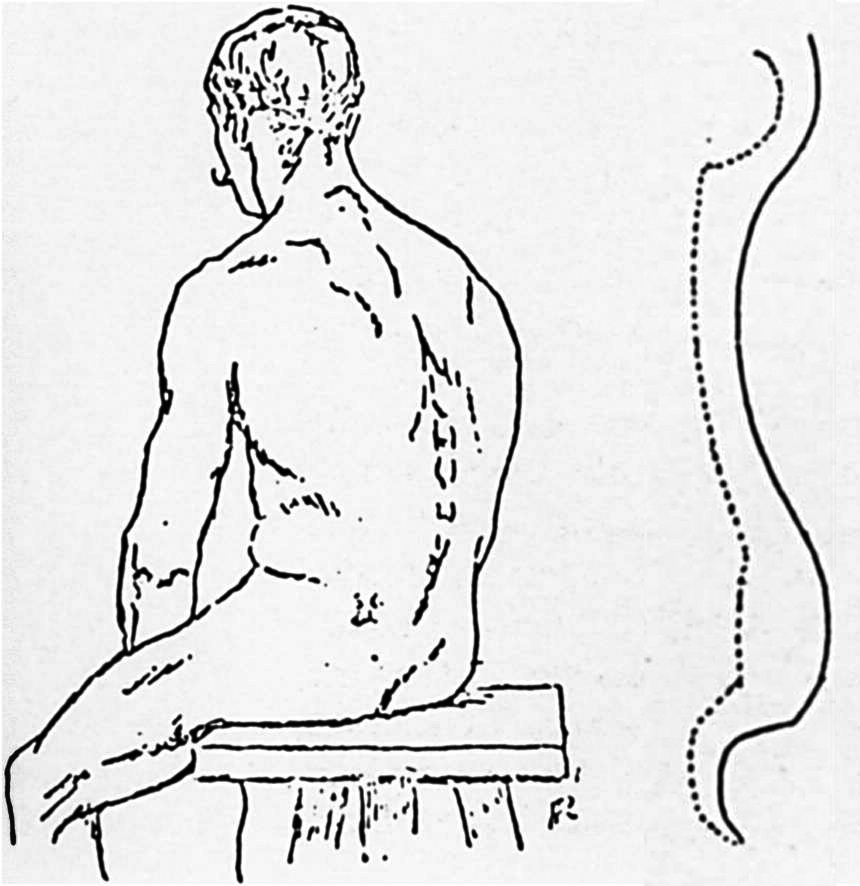

两位医生都非常重视考察人的梦幻世界——流动的、充满幻错觉的内在领域。Charcot还特别关注病人外部视觉信息与其内部病变世界的关系。他认为可以通过阅读病人身体的曲线和起伏,能够了解他们内在神经的紧张程度。

他发表论文,论证线条和色彩不仅是艺术表现的元素,也可加深人们对病情的认识。在他看来,象达芬奇、米开朗基罗、丢勒、鲁本斯这些大艺术家们同时也是杰出的病理现象记录者。一点都不奇怪,弗洛伊德——精神分析的创立者,就曾师从过Charcot和Bernheim,他为Charcot关注视觉而折服,称他为“印象派艺术家”。

那时,一大批文学家和艺术家,从于斯曼 (J. K. Huysmans) 、普鲁斯特、马若雷勒(Jacques Majorelle)、罗丹到加莱 (Émile Gallé) ,都纷纷对临床诊断非常着迷。

玻璃器皿艺术家加莱甚至将自己的艺术定义为“脉动神经的内在世界向外的展现”——他宣称他的目标在于“将神经的张力投射到脆弱的艺术形式上”。他认为不光是他自己的迷幻的玻璃器皿,所有的现代装饰,都应“抚慰我们,并呼应我们内在的波动。”

人们可以迅速看到,这些艺术作品与19-20世纪之交Hector Guimard 和Victor Horta的作品——新艺术运动建筑设计有明显的联系。

换句话说,新艺术运动的艺术和建筑从形式上,似乎多从自然有机物(卷草、波浪、云彩等)中吸取形式灵感;从文化立场上,它旨在复兴传统手工艺,似乎与理性主义和技术背道而驰。但是催生它的思想源泉之一仍是现代科学——新兴的临床医学和心理学。

关于“新心理学”对新艺术运动的影响,并非Middleton的原创研究,Debora Silverman 在 Art Nouveau in Fin-de-siècle France: Politics, Psychology, and Style(1992) 一书中有系统论述。

Middleton的《疾疯犯》加上Debora Silverman的Art Nouveau,可帮我们看清一个世纪的建筑转向:从18世纪末到20世纪之交,建筑始终肩负着人文关怀的使命。

只不过它到了后期,从宏大的社会改良工具和弘扬技术和公共性的纪念碑,转入资产阶级的私密室内;从硬核的“治疗的机器”,转变成“抚慰的温柔乡”。

原文首发于微信公众号“空间行动”(ID:zhutaostudio)

Share

- “设计一个梦想城市容易;重建一个活的城市需要想象力。”—— 阅读简·雅各布斯:思考中国大城市的死与生

- 蟹行、驴行、骑士行—— 听《迂回艺术:柯布西耶的政治》有感

- 林少伟:亚洲城市中的公民建筑师|“逝者如师”系列

- 矶崎新:暗黑反讽、另立中央|“逝者如师”系列

- 文丘里的暧昧空间诗学

- Me Neither/我也没

- 阿尔托:对自然、文化和社会的三重礼赞

- 为什么要把建筑史与社会史连起来写?|“梁思成与他的时代”演讲之一

- 重新开端—— 康“起源”建筑思想的起源 | 纪念路易斯·康诞辰120周年

- 朱涛:广度的人与深度的建筑师

- 朱涛 | 画别2020:它真的那么糟吗?

- 建造的诗学,促成“公共显现” | 弗兰普顿2019索恩奖章获奖演讲

- 深圳高密度校园设计:“边界内突围”

- 空间行动 2016-2020|朱涛建筑工作室四周年

- 2020 穹顶世界 | N95之家——“回家”展中展

- 俄国自由像——2020年虚拟毕业典礼的虚拟感言

- 独裁者的通天纪念碑,成为年轻人的游泳池

- 纪念胡慧姗(们) | 5.12大地震十二周年祭

- 妄想狂-批判性——细读库哈斯的一座别墅(二)

- 不当记者的编剧不是好建筑师——细读库哈斯的一座别墅(一)

- 湛江港——人类错误的纪念碑

- 从瘟疫隔离到全景敞视 ——疫病期间读监禁史(二)

- 从四马分肢到灵魂整治——疫病期间读监禁史

- 形式追随热病:一场翻转香港城市格局的疟疾

- 疫病之下,香港菜市场转型的启示

- “建筑是治疗的机器”—— 读《疾病、疯狂、犯罪作为形式基础》

- 我们是否真正拥有“公共空间”?