从瘟疫隔离到全景敞视 ——疫病期间读监禁史(二)

瘟疫过后,在所有空间和人表面上恢复流动之后,“中心监控”会成为社会管治的常态?

分享文章

“用这种方式获得权力,以思想驾驭思想,可达到前所未有的规模。”

——边沁

封城

瘟疫是契机,可以分割空间、控制人,推行理想社会管治。

当某个城市流行瘟疫时,该如何封城?法国在17世纪末颁布了一条命令,福柯在《规训与惩罚》第三部分第三章有详细介绍:

1. 空间隔离

封闭城市和郊区。严禁人离开,违者处死;将城市分成若干区,每个区由一名区长负责,下面每条街由一名里长负责。在隔离期开始那天,所有人都要回到家里,违者处死。里长从外面挨家挨户锁门,把钥匙交给区长。区长保管钥匙,一直到隔离期结束。每家备好自己的口粮。政府会补充些面包和酒,通过沿街设立的木制小通道,送进每所房子;鱼、肉和草药则利用滑轮和篮子送进各家。发放食物者与家里人绝不接触。只有区长、里长和卫兵可在街上走动,外加一些被称为“乌鸦” 的人——没人在乎他们的死活——在“搬运病人、埋葬死人、清除污物,以及做很多其它下贱工作”。把城市空间割裂、冻结,把每个人固定在一个位置上。

2. 层层监督

到处都闪着机警的监视目光:“一支由可靠的军官和富人指挥的民兵队伍,在各出入口、市政厅和各区实行警戒,以确保民众的服从和长官的绝对权威”。每个城门设一个观察站,每个街口设几个哨兵。每天,区长巡视所辖地区,了解里长是否尽责、居民是否有不满。每天,里长深入所辖街道,在每所房子前停下,逐一点名,让居民一个个在窗口露面,了解状况。居民必须如实交代,违者处死。如有人不在窗口露面,里长要追究,“他会很容易发现是否有人死了,或病人被隐藏起来”。封城、隔离,促成了一场对生者和死者的大普查。

3. 全面登记

将所有人纳入“信息管理体系”中。从锁门那一刻开始,每个居民的角色就被确定,姓名、年龄、性别精确登记入册。登记册一份供里长每日点名用,一份给区长,一份交市政厅。里长记录下每日巡视情况——死亡、病情、投诉、异常现象等,上报区长,区长再上报市政长官。市政长官掌握医疗的绝对控制权,指定一名医生总负责。没有该医生的便条,任何医生不得治疗病人,药剂师不得为病人配药,神父不得拜访病人,以“防止有人背着市政长官隐藏传染病人或与传染病人打交道”。病情和死亡信息不断汇总更新,将每个人一次次地划分到活人、病人、死人范畴中。信息由当权者严格掌控。

在之前的中世纪,欧洲对付麻风病是将病人驱逐、排斥,封闭在某个地方,任其毁灭。而到了十七世纪末,对抗瘟疫发展出更细致的规训方案。不再将人民简单一分为二——健康人和病人,而是更精细、复杂地划分,施行个人化的分配,全面监控,强化权力,并使之网络化。

分割空间,锁定每个人,对其严格监督、记录和分类——福柯认为,在17世纪末,通过应对瘟疫,或者说通过想象应对瘟疫,欧洲一些国家已经发展出规训机制的微缩模式。它的终极理想是通过连续等级制的统一运作,确保权力毛细渗透到所有层次的网络中,让控制深入到人们日常生活的细枝末节。当然,要实现这种理想规训体系,不是朝夕之功。瘟疫的出现,实际上是以一种紧急状态,促成对打造理想城市乌托邦的一个考验、一次彩排。

但可以想象,这种十七世纪末设想的“社区网格化管理”设想,在瘟疫过后,是很难持续成为城市管治常态的。政府的管控资源和技术都无法应对城市空间和人群两方面的复杂性:在空间上,巴黎、伦敦等很多城市仍保留着中世纪迷宫般的格局,指望有限的巡警和民兵,去严密监控城市每个角落是不可能的;工业革命引发的大量从乡村涌向城市的“盲流”,要严格登记、跟踪每个人,同样难以实施。

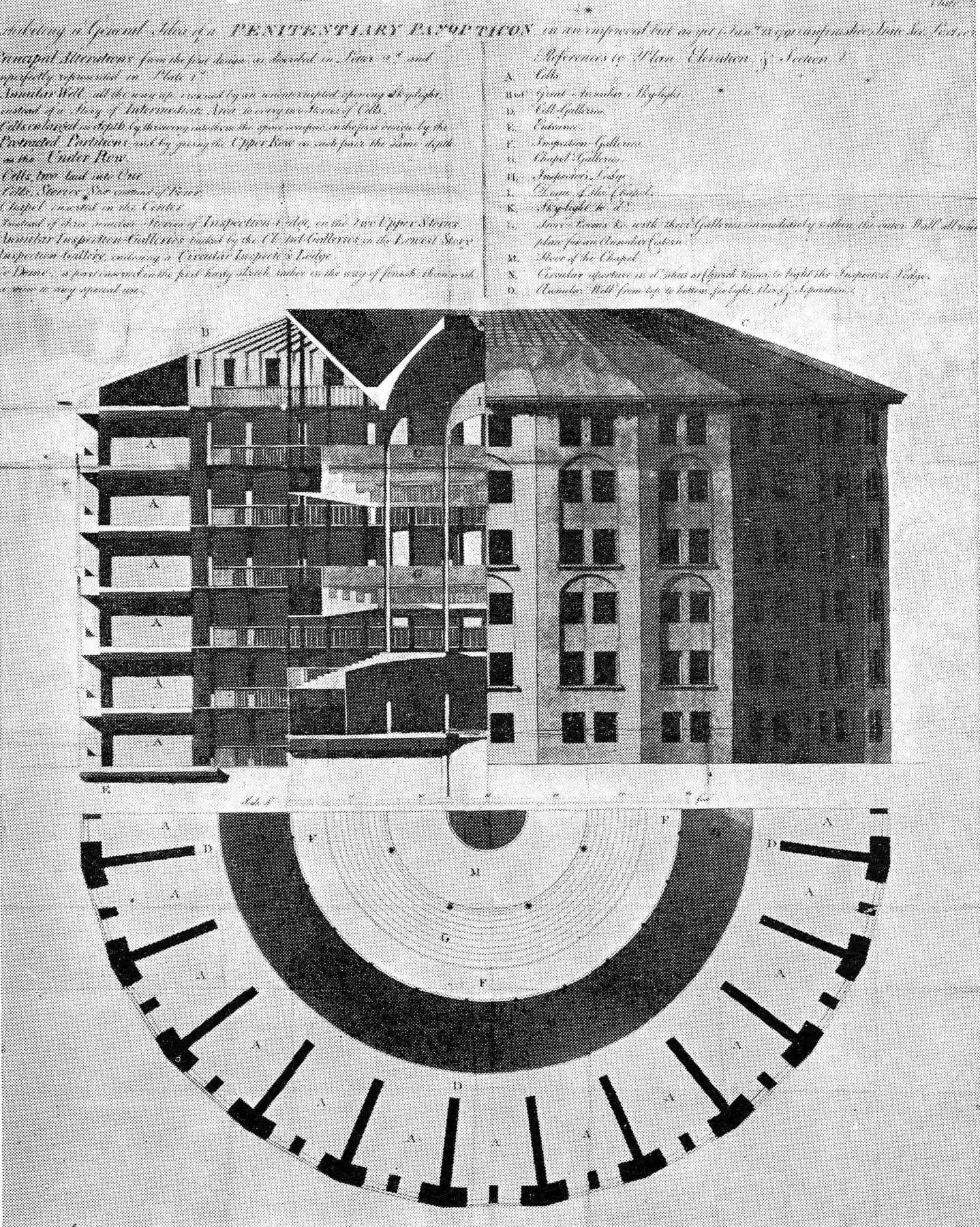

福柯在《规训与惩罚》下面的文字中,再次用他惯常的蒙太奇手法,一下剪切到80几年后的1787年,英国哲学家、法学家杰里米·边沁(Jeremy Bentham, 1748-1832)设计了“全景敞视建筑(panopticon)”。福柯认为边沁为城市的权力-空间控制格局提供了一个“建筑形象”,可更好地解决上述问题。

全景敞视

从疫病隔离到全景敞视,这一转变有重大空间史意义,跨越城市规划、建筑设计和社会管治多学科。但福柯此处的行文过于简略,逻辑跳跃也太大。他仅寥寥数笔概括了边沁的建筑设计后,便发散开去,花大篇幅阐发该设计在社会管治上的象征意义。福柯的写作的确让很多人知道了全景敞视建筑,但也导致众人所知一直停留在对该建筑的粗浅印象和泛泛的象征意义的理解上。

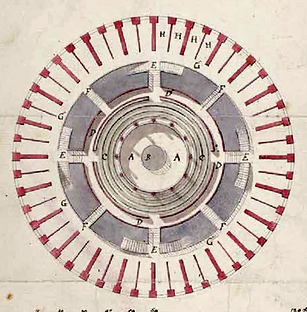

我个人从空间上理解,至少在两点产生了根本转变:就控制范围而言,从城市聚焦到建筑——既然当权者很难长期、全面控制城市,那就转而严控一个个建筑岛屿;就控制几何学而言,从均质网格转向中心向外辐射——均质网格导致管理资源均匀平摊,效率低下。而以一个中心向周边辐射,以最少的资源最大化地控制周边,是真正高效的控制几何学。

福柯是有卓越空间思考能力和想象力的史家和哲学家,但毕竟不是城市或建筑学者,他对建筑案例的分析深度不够。针对后者,我想力推英国建筑学者罗宾·埃文斯(Robin Evans)于1971年发表的《边沁的全景敞视建筑——一个建筑社会史上的事件》——极具开创性的研究(早于福柯四年),而且迄今为止仍是最深入的建筑案例分析。读埃文斯,可进入建筑学专业深度,更全面了解全景敞视的丰富内涵,也包括它的社会学意义。

首先,全景敞视建筑的社会愿景是什么?在1971年学界上普遍不知道、或不重视边沁的设计时,埃文斯宣称它是“通过建筑改善人类的信条中的最重要的纪念碑”。在埃文斯看来,边沁抱有一种建筑信念:相信人的某种伦理目标可以通过恰当的建筑操作来实现;相信一个社会机构,如果能通过好的空间手段支持其良好运作,可以实现其理想的道德角色。换句话说,边沁相信建筑学可成为道德哲学的延伸。

重要的是,在边沁的信念中,建筑的力量不在于其形式语言、符号和文化象征意义——太多的“文化人”看重建筑的这一点。比如十九世纪末的普金(Pugin )和拉斯金(Ruskin)都相信哥特建筑形式是一种道德性语言,可以对抗由工业技术导致的文化堕落;二十世纪初的路斯(Adolf Loos)则相信去除装饰的白墙代表着现代人精神的纯洁性和力度。但边沁的设计弘扬的是建筑在工具、字面意义上的力量(太多人忽视这一点)——建筑通过纯粹的机械运作,作为催化剂般的中介,可以催化人的美德,改善社会。

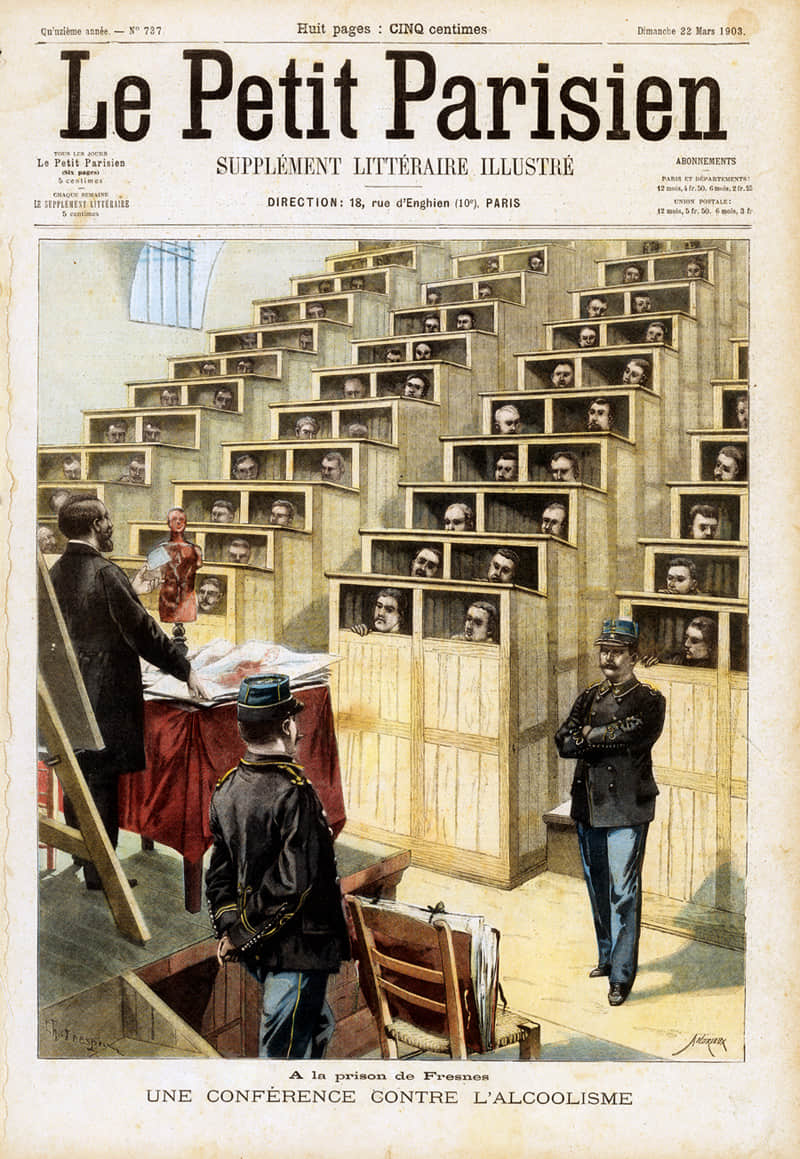

全景敞视建筑的适用范围有多大?今人往往只把它等同于监狱建筑。但按边沁的构想,该模式适用于一切有必要加以控制的人和动物。除监狱外,也适用于学校、医院、麻风病院、救济院、病疫隔离所、管教所、疯人院、孤儿院、养护院、盲聋哑人和被驱逐妇女的收容所、工厂,甚至巨大的养鸡场。

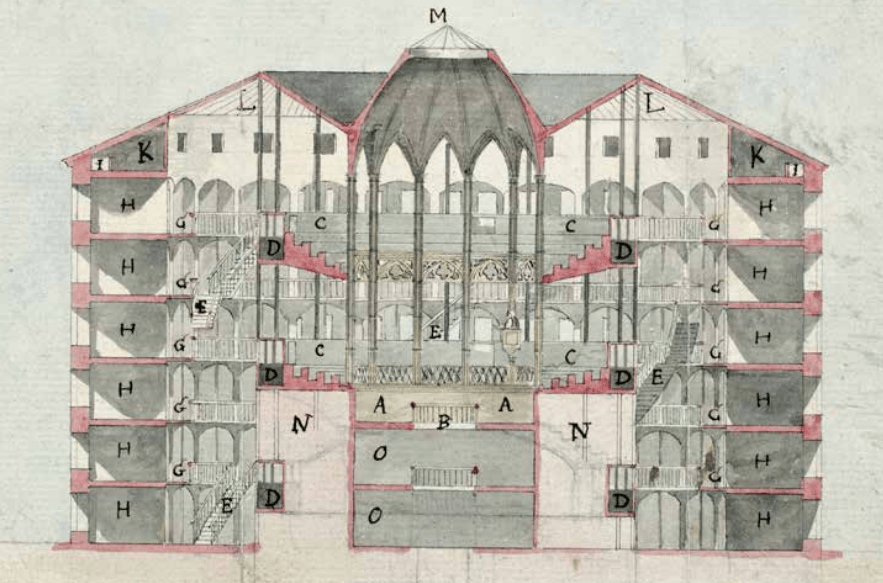

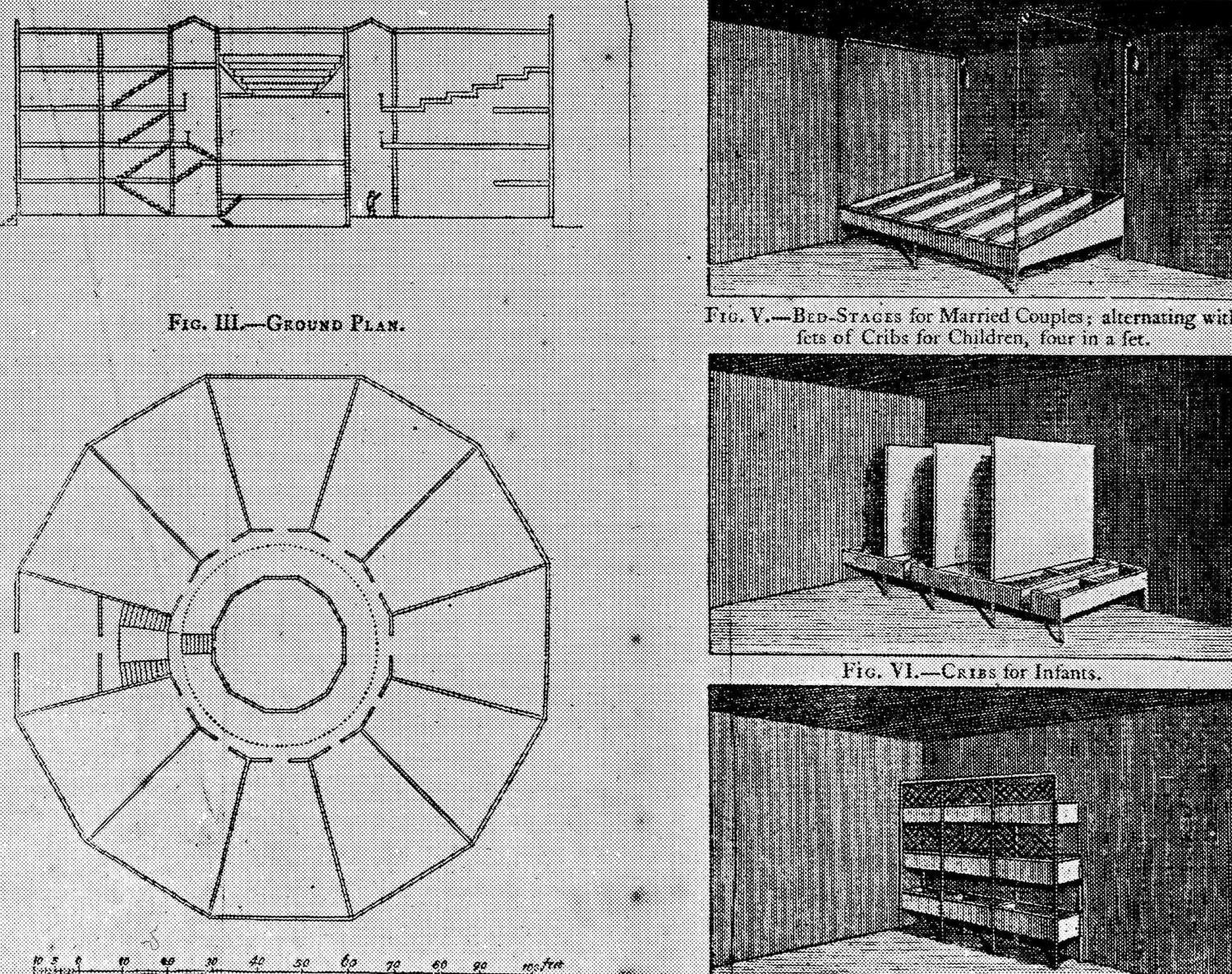

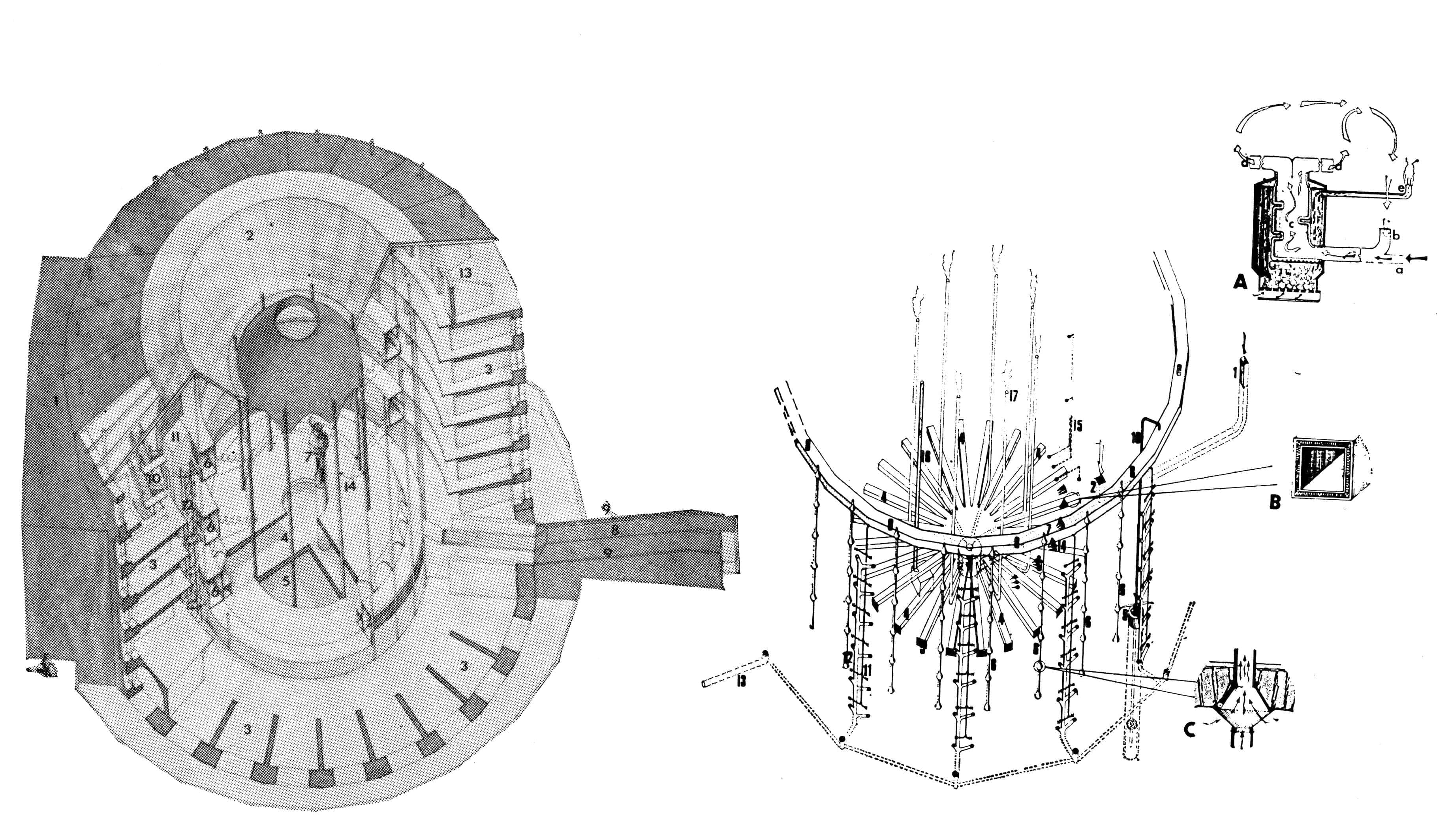

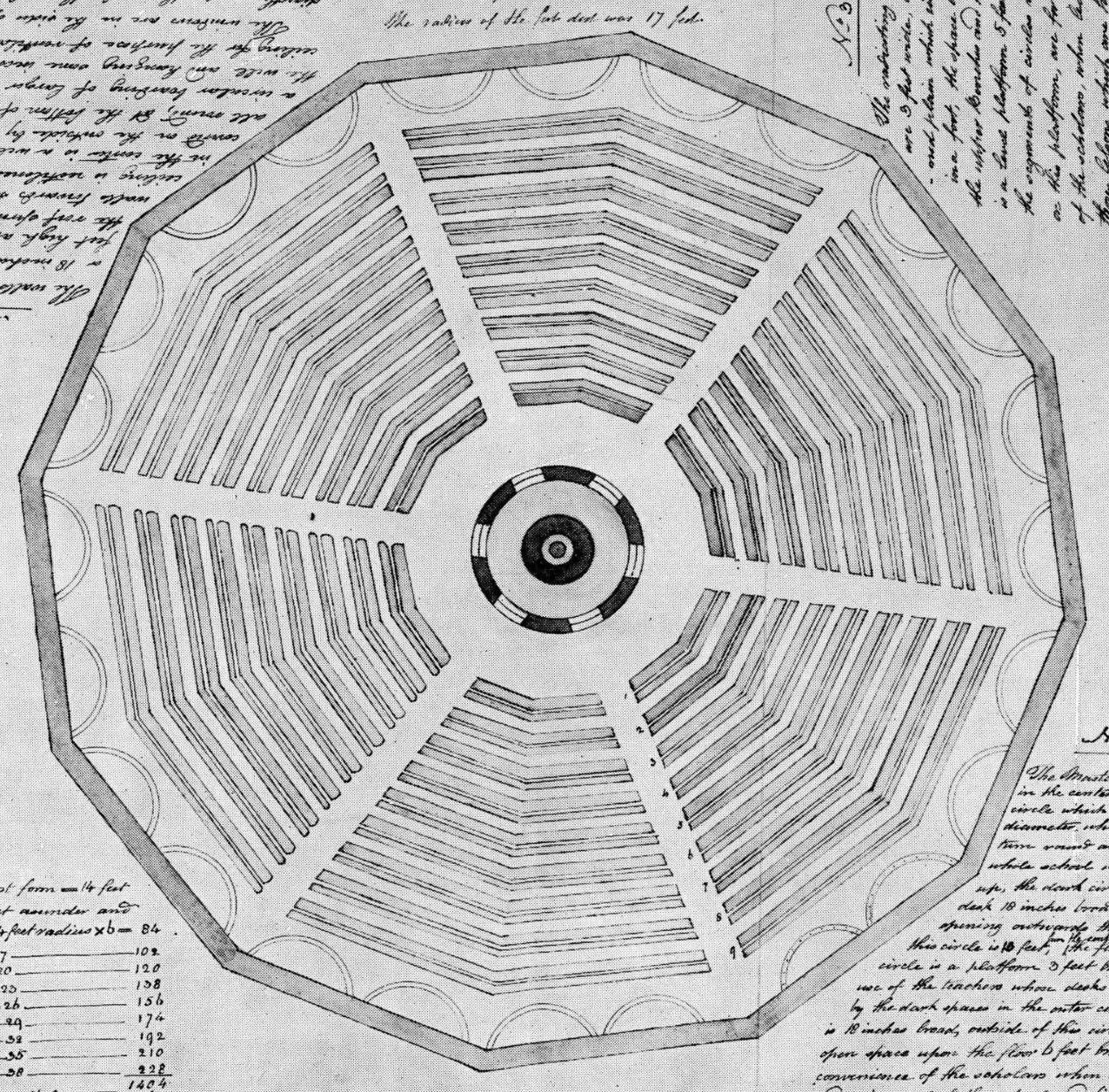

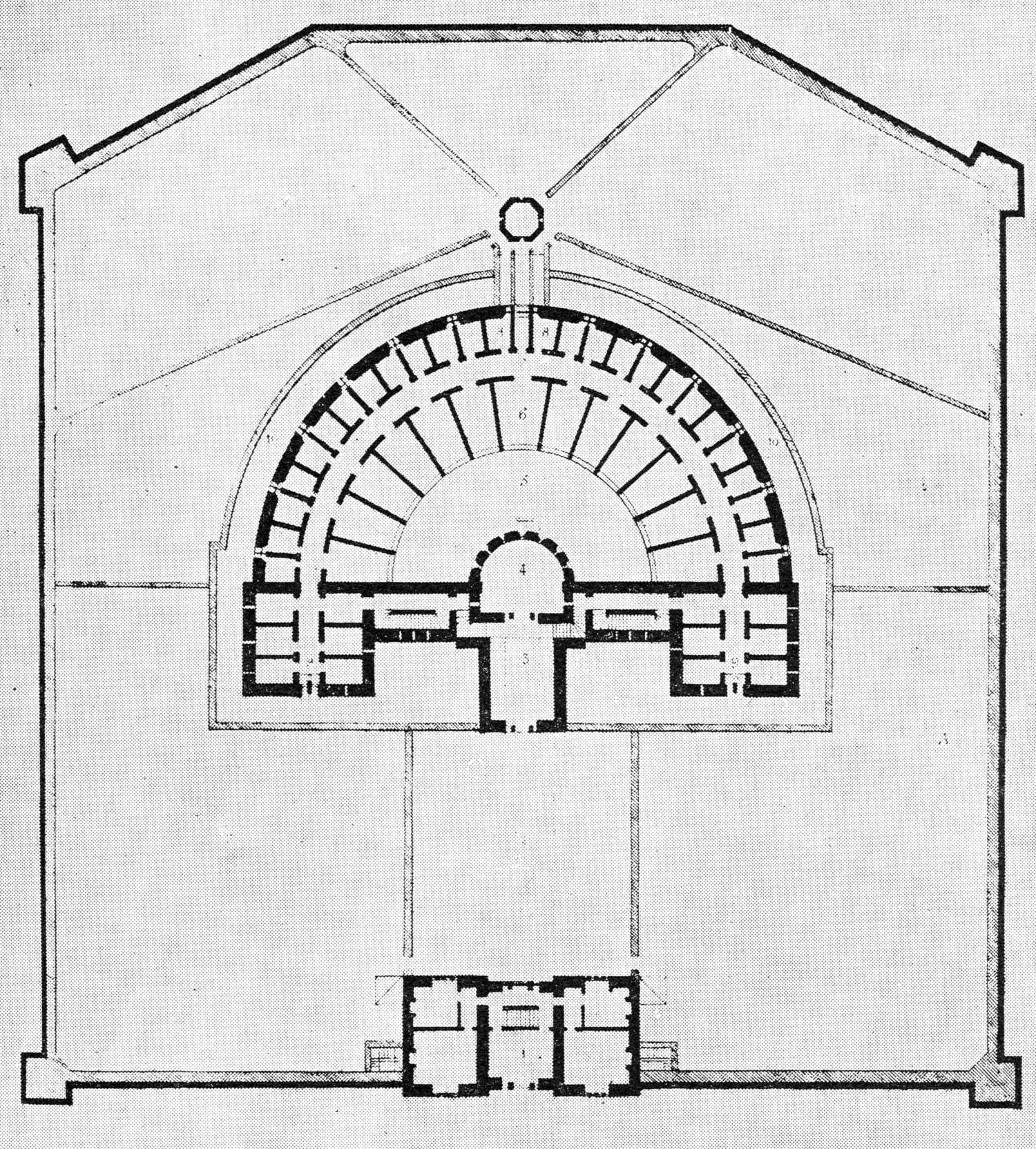

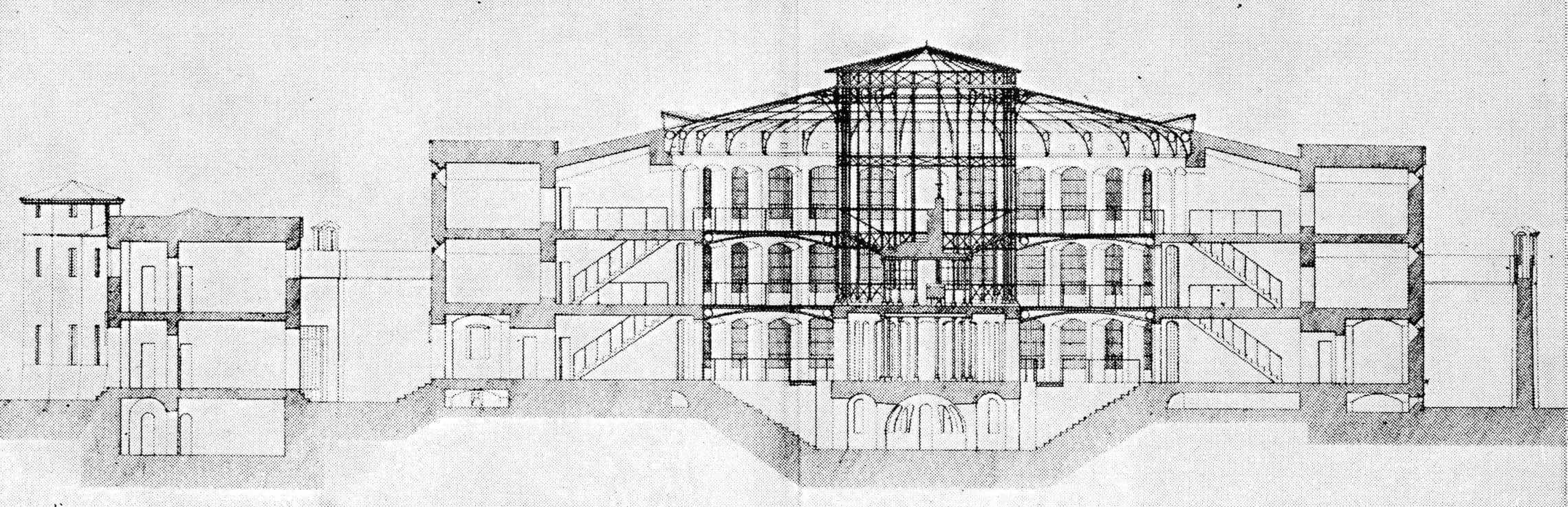

全景敞视建筑究竟是什么?“全景敞视(panopticon)” 一词源于希腊语“panoptes”——all seeing看见一切。概括起来,边沁设计的全景敞视是一幢圆形建筑,4-6层高,周边布置一圈囚室或房间,外部开窗,内部开门,全部面向中间挖空、通高的中庭。中庭上有顶盖。圆心中央处再设一个小圆亭子——监视站,供看守——机构的管理者入住。从圆亭子里,看守可获得360度的完美视角,看清周边囚室内的每个角落和每个囚徒的举止。边沁设计了这样的空间模式,可使一个或极少数管理者控制一大批被管理者。在1787-1824年间,边沁推出了不同版本的设计,不停尝试用各种空间和技术手段,优化建筑性能。

看与被看

既然全景敞视的核心是视觉控制——“看见一切”,建筑如何采光便至关重要。边沁的最初设计是让光从圆形外墙上的窗户穿过囚室,抵达中心监视站的房间。这样处在暗处的中心看守可以看到处在亮处的囚犯,而囚犯则看不到看守。为加强效果,边沁还设想在监视站的开口处都装上百叶和帘子,以进一步过滤射入的光线。这效果就像在公寓里的人,可在窗后偷窥外面阳光下的街道行人;而街道行人的视线则无法穿透公寓的玻璃窗,射入幽暗室内。

到晚上,一片漆黑会影响监视。边沁计划在中庭装很多小灯,配有反射板,把光都引向囚室,“将白天的治安延伸到夜晚” 。

边沁起初在中心监视站里设有住房,让看守携家人一起入住,共同起监控作用。边沁甚至设想,看守及家人的视野虽然有限,但应该挺有娱乐性的,因为“每天可看到不同景象”。

另一方,那些被看者——囚徒,会发展出一种意识:自己处在永远、彻底的被监视状态,因而他们会自动守规矩。即使中间监视站的看守打瞌睡、离开都没关系,因为囚徒们根本觉察不到处在暗处的中心权力的缺席。他们只会在单向的权力支配下,服服帖帖行驶被驯服的功能。边沁有一刻甚至都想,囚室是不是根本不需要设门?照道理,囚徒的被监视意识和自我约束力如此之强,即使囚室是开放的,他们都不会斗胆走出来。

在稍晚的版本中,边沁从屋顶引入天光,以补充仅从外围射入的光线。边沁又觉得在中心设看守的住家太麻烦、昂贵。他在取消住房后空出来的地方加了一套环形巡视走廊,每层走廊负责巡视两层囚室。走廊内面漆成黑色,侧墙上设一条水平连续洞口,外面遮有百叶。这样,走廊里的巡警自身也被纳入监视体系。总看守在他的中心圆房间里透过小洞,可以同时监视走廊里的巡警和房间里的囚徒。这形成了一个三层等级制,从高到低依次监控:上帝-天使-人。

边沁很清楚自己通过设计,给予中心看守以上帝般的权力。他在1791年方案中,在中心监视站的顶层,还设计了一个圆形剧场般的教堂。他在《全景敞视监狱的建筑计划大纲(Outline of a Plan of Construction if a Panopticon Penitentiary House)》中,引用了《诗篇139》的赞颂:

我起、我卧,你都细察

你洞察我的一切所行。

我若说:黑暗会遮蔽我,

我的夜晚便变成白昼。

就在那里,你的手必引导我;

你的右手必扶持我。

听与被听

除视觉外,边沁还想控制听觉。他在1787年设计了一套音响设备:每个囚室设一个小管道,通向中心监视站,这样囚徒的每一声耳语都能听到。小管在中心监视站的端口再加一个铃铛,看守可用来警告囚徒。但边沁稍后放弃了这个设计,可能是发现解决不了反向声音问题:中心监视站的任何声音,犯人也同样可以听到。在视觉上由中心向外辐射的单向权力等级制,在声学上却变成了双向对称的交流体系(像电话了)——不妥。边沁最后的折衷案是只在中心监视站设一套扬声器,便于中心看守向周围下命令。而那些声音管道仅限于中心监视站与巡视走廊之间使用。

以空间重建道德

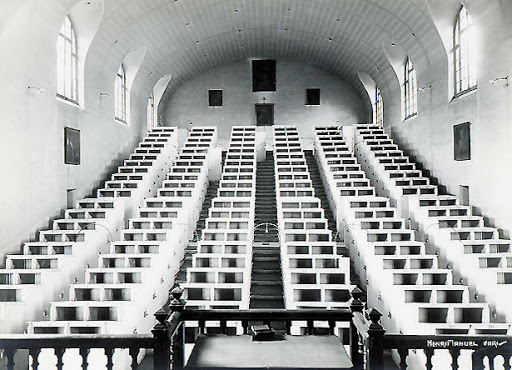

边沁的所有设计都基于他的刑罚改革信念:将犯人单独监禁,让他的日、夜、工作、睡觉、洗漱、祈祷、吃饭、生病和健康等等,一切都局限在长宽高13x4x8.5英尺的空间里。这是十八世纪兴起的规训信念:不再通过折磨罪犯的肉体,而是通过单独监禁,引导罪犯产生心理悔悟和灵魂净化,改邪归正。这种思想,如仔细追溯,是有一定宗教性的,或许与基督教的隐士传统有关。(这让我想起现代中国知识分子在政治运动中,被勒令写思想检查的做法,一部分源于古代知识分子被要求写修身自省日记的传统。)但边沁,秉承其“功利主义”哲学,并不在乎形而上的神秘东西。他略过虔诚悔过的宗教思想传统,直接套用其外在规训形式,从刑罚心理、道德、经济和机械设计等方面入手,力推单独监禁。

边沁的功利主义哲学有一个信念支柱:人,不管是个人还是人类,其行为连带一定数量的快乐和痛苦。他为此发展出一套理论框架,称作“快乐微积分(felicific calculus)”。在他看来,立法的最终目的无非是为了让全社会,而不是某些特定个人,达致快乐。如果一些人的不道德行为有碍大多数人的利益和欲望,就得用一定数量的痛苦(或不快乐)限制这些人。不光要限制那些已犯罪的人,还要预防那些有犯罪倾向的人——泛称“坏人”。

“坏人是一个特殊人种,需要严加看管。他们的缺陷是随时臣服于各种诱惑……他们的头脑脆弱混乱。”因此,边沁认为,与其用通常无效的手段惩罚坏人的不良行为,不如从源头上杜绝犯规的可能。而如何做到呢?隔离和监视——正是从这两点福柯看到了从病疫隔离到全景敞视之间的逻辑连贯性——要清除所有诱惑,将坏人从真实世界中普遍存在的不稳定、任意、荒唐的因素和事件中隔离出来,尤其要将他们从同类中彼此隔离开,通过感觉无处不在的看守和一整套精密设施,监控每个人的行为、事件和交流。任何不良行为刚一露苗头就发现、制止。例如,边沁为特意为囚室的壁柜设计了一种帘子,使得囚徒找不到任何隐秘的地方手淫。

在道德普遍溃解的世界中,在城市的混乱难以整体把控的形势下,边沁力图修筑起一个个道德重建的岛屿,一个个内部由完美法律秩序操纵的小宇宙。傅立叶立志要成为“道德科学的牛顿” ,边沁则想成为“法学的牛顿”——古典物理学所揭示出的自然世界所隐含的完美设计与秩序,激发一大批启蒙时代的思想家们,幻想能最终将人文世界设计得和无机世界一样,井然有序。

值得一提的是,边沁在四年后的《全景敞视建筑后记》(Postscript to the Panopticon)中,宣布放弃单独监禁原则,转而提倡四人一间房。部分原因是单间导致建筑造价过高,另外他的监狱改革派朋友 John Howard提醒他单独监禁可能损害囚徒的精神健康。事实上在边沁身后,大约1820-60年间,欧美法律界和医学界就单独监禁问题展开了一场大辩论。1820年代美国宾夕法尼亚监狱体系和1840年代英国Pentonville监狱体系都进行了单独监禁试验,发现该做法在破坏囚犯的精神平衡上面,远比改善他们的道德更有效。

技术与服务

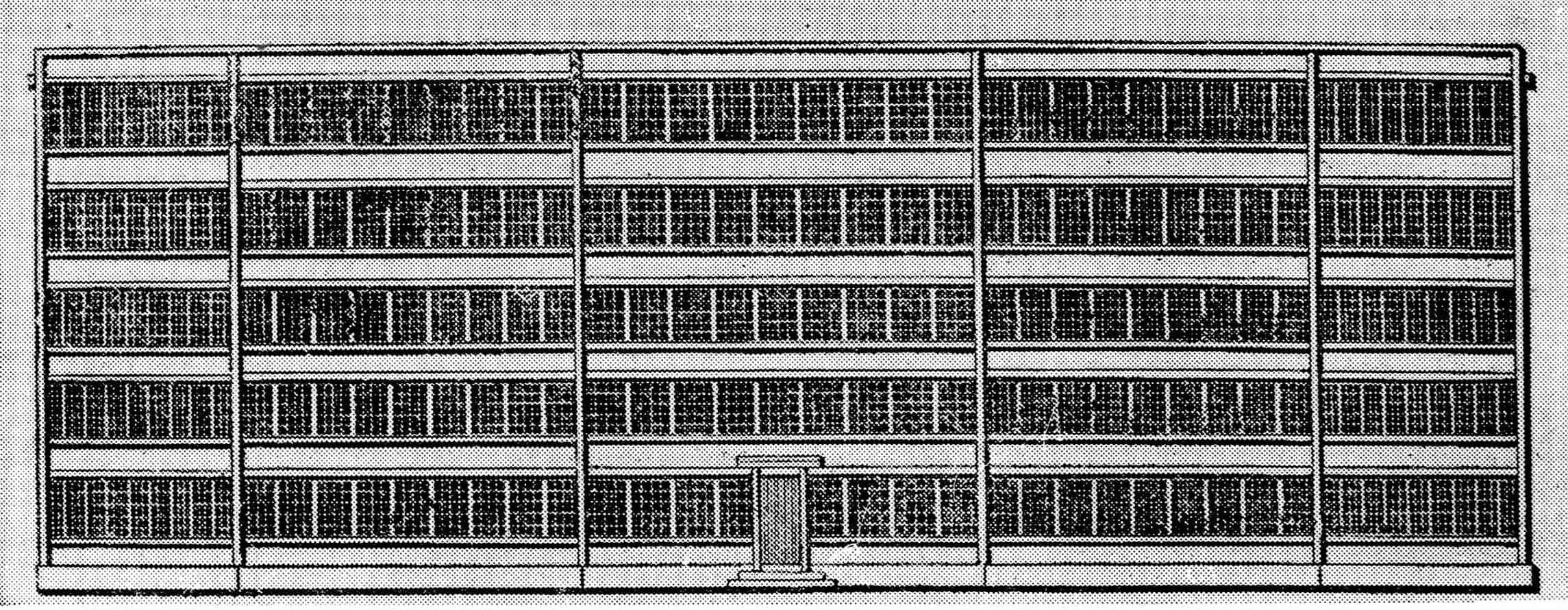

也正是好建筑可以帮助改善道德的信念,驱使边沁在他的全景敞视中运用了极为先进的建筑材料和设施。所有材料都有很好的防火性能;内部结构和构件主要用铸铁,外墙除了结构框架和少量围护墙外,大面积使用玻璃。

在如何提供监禁服务上,边沁的逻辑是:靠大量人力提供,不可避免会引发“走私和不良行为”;而机械设施永远都守规则,而且综合算下来更便宜。于是边沁设计了按当时标准非常高级完备的服务设施:囚室里的床可以折叠,可在白天省空间;完备的上下水、通风、采暖设施——一个高技术、高服务监狱。显然,这些仍与十八世纪的道德改善信念有关:人,也许不能达至完美,但是可以改善的。好的物理环境可以对人的道德施加积极影响。

边沁的建筑形式和设计陈述,有时似乎接近现代建筑的功能主义了:“空透、轻盈、经济和更好的安全性,正是这种简单经济学的结果。”但称边沁的设计为“功能主义”,其实贬低了它的社会愿景。“功能主义”通常意味着让建筑 “实用”,让功能满足使用者。但边沁的建筑不是被使用者影响,而是要影响使用者,是改造使用者的机器。

全景敞视建筑在今人看起来也许过于严苛,但其实体现了边沁对人的本性的乐观看法。在一组未发表的论文中,边沁还提到他想在里面设一个客栈,以供参观者入住(所有这些监狱将向公众开放)。边沁声称连他自己都想住进去。他还设计了一些花哨的东西为住户提供视觉消遣:无数精心摆放的镜子,形成各种视幻觉通廊;电控的活动的彩色玻璃板,光从后面打来;动态喷泉喷出彩色的水……(都开始有迪厅的感觉了!)

“立场,而不是形式”—— 边沁这样宣称自己的设计准则。

空间实验

边沁做过很多版本的全景敞视监狱方案,甚至还想在自家的后花园里建一所全景敞视学校,但最终没有一个实现。晚年的他非常沮丧——他断定皇族和权贵们之所以不愿意实施他的设计,就是因为他同时也要求他们自身的权力应受到公众的监督。他在世时见证到自己的设计激起欧美社会的广泛讨论,但没有目睹一栋受他启发的全景敞视建筑落成。他死后多年后,一批批直接间接受他影响的监狱陆续落成。

启蒙作为理想或噩梦

当然,边沁更大的影响还在于他的广义的“中心监控”概念。前面提到,边沁的雄心从一开始就不局限在监狱建筑上,而是涵盖众多社会机构。他在《全景敞视监狱》的前言这样宣称自己的设计的社会愿景:“道德得到改善,健康受到保护,工业有了活力,教育得到传播,公共负担减轻,经济有了坚实基础,济贫法的死结不是被剪断而是被解开,所有这一切都是靠建筑学的一个简单想法实现的!”

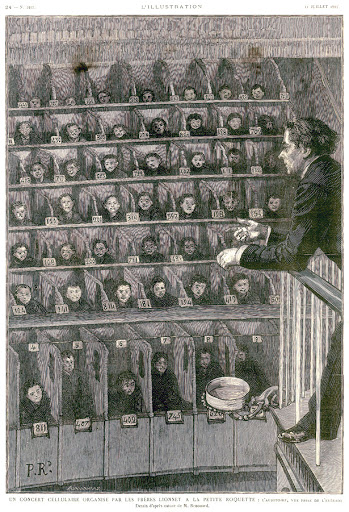

在边沁之后,N.H.Julius(1783-1862),十九世纪德国医生和监狱改革家,敏锐意识到边沁设计的重要性。他在1831年的《监狱课程》中称全景敞视不仅是个建筑创新,更是一个“人类思想史的事件”。它表面上似乎仅仅解决了一个技术问题,但实际上却有助于催生“一种全新的社会”。古代社会曾是个讲究大场面的文明,需要定期通过各种大型集体观演等公共活动,维系社会秩序和权力统治。因此,庙宇、剧场和竞技场等建筑的使命就在于“使大批人能够观看少数对象”。而到了现代,共同体和公共生活不再是社会核心,国家的力量愈发强大,社会开始将国家和私人置于两端,于是维持统治的命题便彻底翻转为:“如何使少数人甚至一个人能够在瞬间看到一大群人”——“为了适应现代要求,适应国家日益增长的影响及其对社会的一切细节和一切关系的日益深入的干预,就有必要保留增强和完善其保障的任务,利用旨在同时观察一大群人的建筑及其布局来实现这个伟大目标。”

从边沁到Julius,对全景敞视建筑的期待和诠释,是一以贯之的启蒙运动的 “正能量”指向。这些知识精英们真心相信合理的空间环境设计,通过吸取先进的科学和技术,可以发展出一整套对人的有效控制,从而改善人和社会。埃文斯在文中反复强调边沁的独特之处在于,他深信建筑在工具层面上的作用,与思想、语言等形而上体系的力量一样强大。如果说启蒙运动的梦想和许诺是“把地球变成天堂”,那么边沁的全景敞视建筑则给予这个梦想一个 “真正的机械的诠释”。

但到了1970年代的福柯,同样高度重视全景敞视建筑设计,但对它的诠释,连带对启蒙运动,对整个现代性这个项目的评估,却是彻底反向的。福柯的判断可说是悲观晦暗之极:启蒙理性带给人类的不是它所许诺的改善、自由和解放,而是知识和权力的暴政,技术对人的全面规训和控制。福柯的论述并不聚焦在全景敞视的具体建筑形式和功能,而是将该设计看作一个空间图解、一个隐喻,一个对通过中心控制各层等级制的权力体制的抽象概括。用福柯的话说,全景敞视建筑是现代文明中最完备的“权力机制示意图”,终极的“政治技术的象征”, “一种在空间中安置肉体、根据相互关系分布人员、接等级体系组织人员、安排权力的中心点和渠道、确定权力干预的手段与方式的样板”。凡是想让少数人控制多数人,又要给每个人严格规定任务或行为方式时,都可使用全景敞视模式。

如果说在17世纪末,欧洲为了应对瘟疫这样的紧急事件,已经发展出全面监控城市的机制雏形,那么到了18世纪中晚期,边沁的全景敞视则以更精准、高效的中心向外辐射的空间组织形式,将规训落实到每一个“建筑-机构”单位上。各“建筑-机构”又可在更高的层次上,组成另外一级的全景敞视控制格局,如此类推……整个现代社会就是一个各种等级制连接起来的全景敞视监控网络。那个终极的“中心看守者-老大哥-上帝”是谁?是否是个白痴?是否真的存在?其实都无所谓。因为如前所述,每个层次的人,都因意识到自己被持续监视,而自觉地自我囚禁。实际上空间格局是否必须是字面意义上的圆形、多边形或其它向心图形呢?也无所谓,只要是“中心监控”模式在真正起作用。

当代迅猛发展的电子通讯技术,使交流传播在很大程度上摆脱了实体空间的束缚,赋予全景敞视全新的维度和潜力。比如借助监控摄像头,图书馆前台再不用傻乎乎地坐落在图书馆建筑的几何中心,让管理员凭肉眼监控图书馆的每个角落。同样借助无处不在的监控摄像头,今天的城市规划,也不需要像十九世纪奥斯曼给巴黎动手术那样,把中世纪的迷宫空间切割出无数放射状大道,以帮助政府在每个道路交汇点上,对周边城市空间进行放射状的“全景敞视”监控。被监控的人,也不需要将其物理性地“囚禁”在一个固定空间里。智能手机、监控摄像、人脸识别、举止追踪、大数据分析、互联网、卫星等等当代技术汇拢起来的潜能是,不管他流动到哪里,他的身份、行为、生理和心理信息、状态和趋势,都被明察秋毫。当代技术在彻底超越几何和物理空间的维度上,反而能实现最极端的“中心性”全景敞视控制。

但,这是人想要的吗?

当下,历史是不是又绕了一圈,在一个新高度上,重归十七世纪末的疫病隔离状态?在全球冠状病毒肆虐的紧急状态下,所有小区、城市、地区、国家、大陆都在急于分割空间,锁定个人,对其严格监督、记录和分类。现在对人的监控不光囊括他的身份信息、出行记录和消费行为,更深入到他的身体状况、生物特征,以及生理心理趋势——权力方在紧急状态下似乎有足够的正当理由这样做。

但资本和权力机构,会不会以紧急状态为由,突破所有伦理规范和社会阻力,整合所有相关技术,建设起一个个威力无比的电子全景敞视体系,在瘟疫过后,在所有空间和人表面上恢复流动之后,使“中心监控”成为社会管治的常态?

注:

- 本文是继《“建筑是治疗的机器”》和《从四马分肢到灵魂整治》之后,第三篇关于监禁空间史的读书笔记。本文细读的是福柯的《规训与惩罚》(1975)第三部分第三章“全景敞视主义”。所引用的福柯文字,除个别词语翻译笔者有改动外,大部分引自刘北成、杨远婴的译本《规训与惩罚》(北京:三联书店,1999年第一版)。此外,针对全景敞视建筑的案例分析,本文细读了Robin Evans的“Bentham's Panopticon: An Incident in the Social History of Architecture, ” (Architectural Association quarterly, Vol.3, Issue 2, pp.21-37.)。

- 头图分别为:

- 后人根据“圆形监狱”,为乔治·奥威尔的著名小说《1984》中“真理部”所设计的插图;

- 古巴青年岛特区新赫罗纳的圆形监狱(1932年);

- Fader Paavo音乐专辑《Screens(屏幕)》画面

作者介绍

朱涛,香港大学中国建筑与城市研究中心主任,香港大学建筑系副教授,朱涛建筑工作室主持建筑师,有方创建合伙人,纽约哥伦比亚大学建筑学硕士、建筑历史与理论哲学博士。

分享文章

- 蟹行、驴行、骑士行—— 听《迂回艺术:柯布西耶的政治》有感

- 林少伟:亚洲城市中的公民建筑师|“逝者如师”系列

- 矶崎新:暗黑反讽、另立中央|“逝者如师”系列

- 文丘里的暧昧空间诗学

- Me Neither/我也没

- 阿尔托:对自然、文化和社会的三重礼赞

- 为什么要把建筑史与社会史连起来写?|“梁思成与他的时代”演讲之一

- 重新开端—— 康“起源”建筑思想的起源 | 纪念路易斯·康诞辰120周年

- 朱涛:广度的人与深度的建筑师

- 朱涛 | 画别2020:它真的那么糟吗?

- 建造的诗学,促成“公共显现” | 弗兰普顿2019索恩奖章获奖演讲

- 深圳高密度校园设计:“边界内突围”

- 空间行动 2016-2020|朱涛建筑工作室四周年

- 2020 穹顶世界 | N95之家——“回家”展中展

- 俄国自由像——2020年虚拟毕业典礼的虚拟感言

- 独裁者的通天纪念碑,成为年轻人的游泳池

- 纪念胡慧姗(们) | 5.12大地震十二周年祭

- 妄想狂-批判性——细读库哈斯的一座别墅(二)

- 不当记者的编剧不是好建筑师——细读库哈斯的一座别墅(一)

- 湛江港——人类错误的纪念碑

- 从瘟疫隔离到全景敞视 ——疫病期间读监禁史(二)

- 从四马分肢到灵魂整治——疫病期间读监禁史

- 形式追随热病:一场翻转香港城市格局的疟疾

- 疫病之下,香港菜市场转型的启示

- “建筑是治疗的机器”—— 读《疾病、疯狂、犯罪作为形式基础》

- 我们是否真正拥有“公共空间”?