妄想狂-批判性——细读库哈斯的一座别墅(二)

让活跃的想象与批判性分析互动,为无聊的日常专业工作注入诗意

分享文章

2017年4月,我在港大听了法国建筑批评家Françoise Fromonot的讲座 The House of Doctor Koolhaas(库哈斯大夫的房子),大为惊艳。Fromonot以学者的渊博、外科大夫动手术般的精确、艺术家的想象力,细读了库哈斯的一座别墅设计(Villa dall’Ava),以及他如何在《SMLXL》书中展示该别墅。感谢Fromonot这样高超的建筑阅读者,让人深深体会到:一件伟大的建筑作品,是在建筑师的个人才能与丰厚文化传统之间的持续对话中诞生的;而每一件伟大建筑作品诞生后,连同它的相关文字、图片、轶事、过程图和建成品,如能找到精当形式呈现给世界,又可导致整个文化传统为之加以调整。

换句话说,没文化,咋可能成为一个好建筑师?

2019年岁末,朱涛与团队开了内部分享会《风格是怎样炼成的》——细读库哈斯、细读Françoise Fromonot的《库哈斯大夫的房子》。本篇是整理文字的第二篇。阅读上篇请移步:《不当记者的编剧不是好建筑师——细读库哈斯的一座别墅(一)》

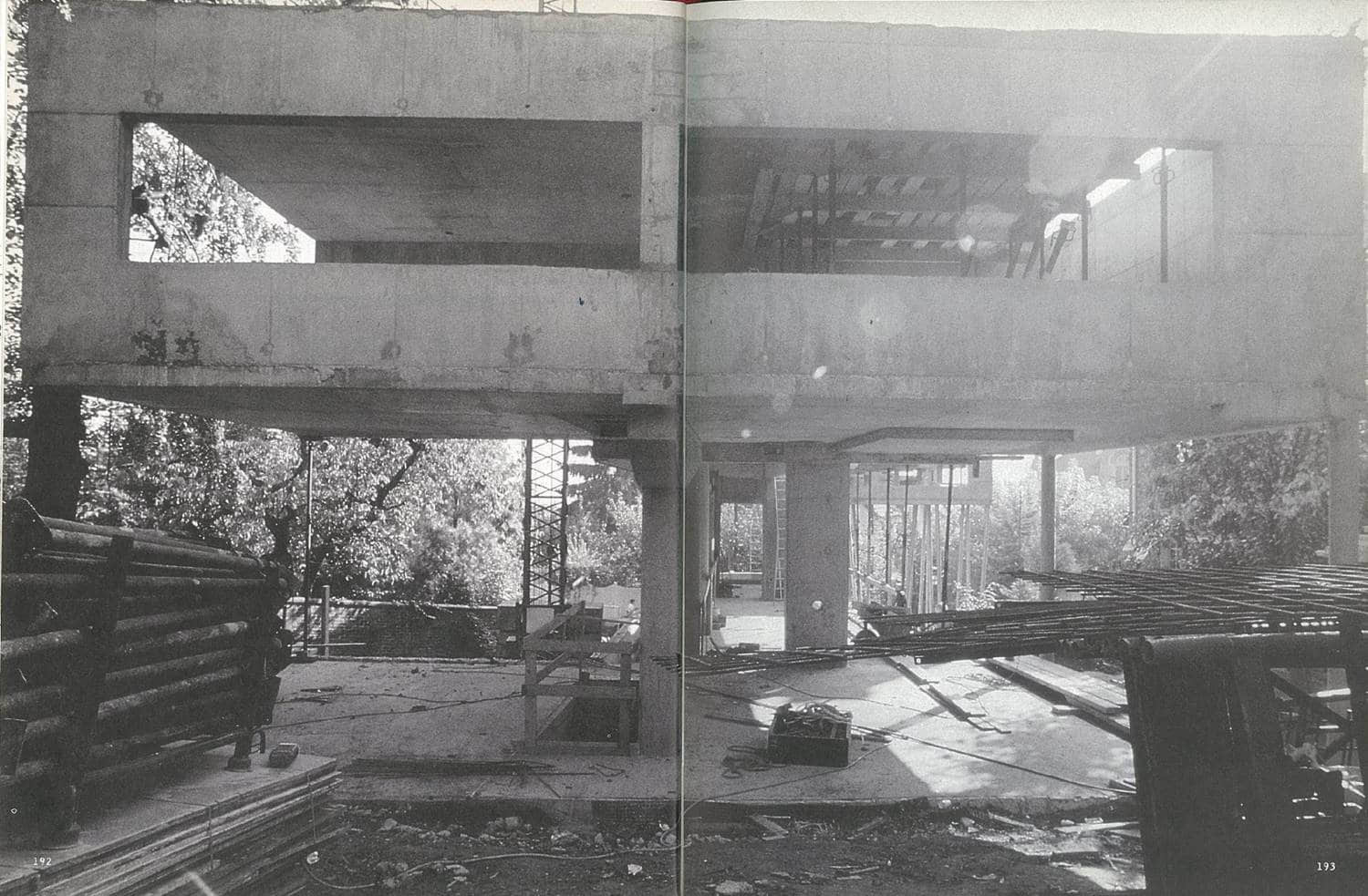

《S,M,L,XL》一书中,介绍Villa dall’Ava章节的最后一张,是张别墅施工中的粗野状态照片。乱七八糟的工地上,光秃秃的混凝土盒子兀立中间。熟悉现代建筑史的人如果搜寻记忆,会联想到柯布西耶的萨伏伊别墅,甚至想到该别墅也有一些同样很颓的状态的照片。

有别于大家心目中的光鲜,萨伏伊别墅也有这样丑态,或说本质的一面。无论柯布西耶声称他多么崇尚高科技,热爱汽车、轮船、飞机的机器美学,他的建筑所呈现的“机器美学”,是完工后的表象——那些被刷白的墙面、抽象的体量、光影和流畅线条。可是,他的建筑施工工艺仍是如此原始、简单——钢筋混凝土框架,以砖填充,外表面刷白涂料。如果我们看萨伏伊别墅的施工过程照片,会震惊于它的低技、粗陋。还有,完工后萨伏伊别墅也曾被抛弃过一段时间,沦为废墟,甚至马厩。现代主义机器美学的里程碑,败落成牲口在里面吃草、随地便溺的断壁残垣,颓态让人瞠目结舌。

库哈斯在Villa dall’Ava的故事记录中曾提起,他一到别墅基地就感觉到某种“威胁性(intimidation)”,原因是柯布西耶的两座别墅作品就在附近,其实萨伏伊别墅就离得不远。库哈斯的别墅似乎充满着与柯布西耶的对话——开敞起居室、流动空间、坡道、横条窗……

和柯布西耶的端正大宅不一样,库哈斯的很多空间小而局促,功能和交通空间垮塌到一起,坡道又陡又窄,有一种紧张感。

同是底层架空,库哈斯的别墅在空中漂浮有两个“盒子”,其中一个主卧盒子,下面压的是玻璃盒子起居室;另一个是靠近正门的女儿卧室,底下由凌乱的细柱支撑。

Villa dall’Ava面向内花园的立面看起来极端不平衡,而萨伏伊别墅的横条窗是均衡对称的,就连天台屋顶花园也要为了对称而局部做了一串没有玻璃的连排窗洞。

再细看这张显示Villa dall’Ava在巴黎城区的位置关系图,沿着中缝翻页,别墅几乎与埃菲尔铁塔左右对称,而柯布西耶在巴黎的第一栋别墅Villa La Roche(设计建于1923-25)恰好躺在轴线正中的翻页折线上。这栋别墅目前是柯布西耶基金会总部,保存着他的档案资料。

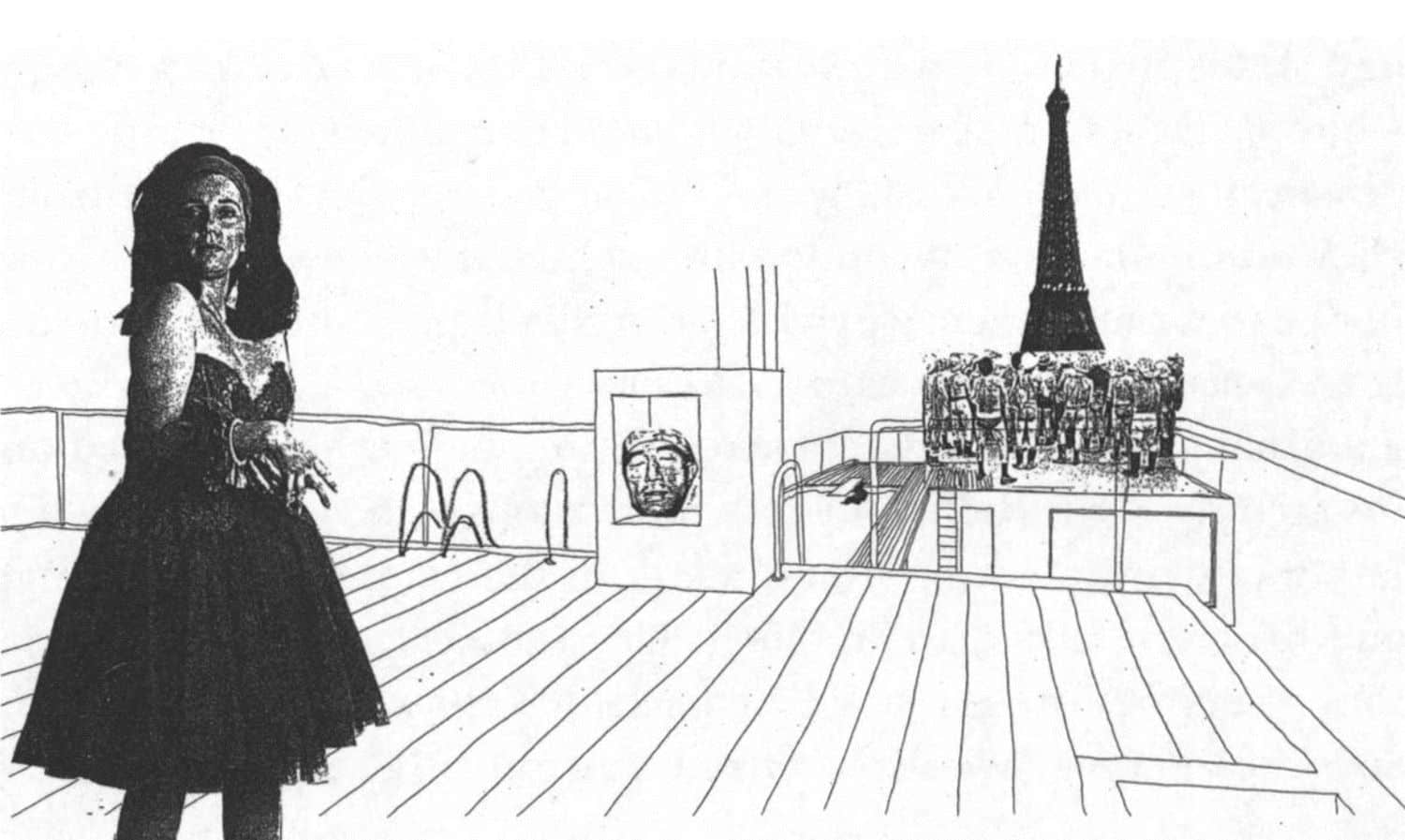

上图来自库哈斯的OMA事务所早期图作,描绘Villa dall’Ava别墅的屋顶。这种概念拼贴活跃的想象力,为其作品注入思想。它含有很强的概念:现代生活里高贵的女主人站在顶层“甲板”;游泳池旁一群人扎堆站着,他们或是施工队、消防员,或是开派对的客人,一同遥望远处的埃菲尔铁塔。现代生活、甲板游泳池和一些屋顶图像,共同与埃菲尔铁塔对应——这从项目设计前期就是非常清晰的概念。

为什么埃菲尔铁塔那么重要?“景观”不只是观景而已,埃菲尔铁塔自身已成为一个大众文化地标、偶像。它当初被修建出来,就是作为一个标志物、纪念碑,毫无实用功能。法国政府曾经考虑做气象观察站、无线电发射台等,最后始终仅是个观光塔。

一些文人如作家莫泊桑万分讨厌这巨大无用的东西,认为它破坏了巴黎的传统街景。他如此讨厌它,以至于每天中午都要到塔顶吃饭,因为那是全城唯一看不到铁塔的地方。总之,这座铁塔成为抹不掉的集体记忆,进而激发人们的空间想象,衍生出更多传奇。所以OMA这副画显然是回应大众文化对埃菲尔铁塔的想象。

这张照片在OMA事务所官网里重点推出,是关于Villa dall’Ava最有名的图片。

画面构图精致,色彩丰富,城市轴线、屋顶甲板、面向游泳池短边要跳水的“女主人”(面向短边跳水似乎有点怪)……屋顶完全没有栏杆(被库哈斯在施工图批注中取消了),远处主卧屋顶花园只用廉价的施工维护塑料网围着,与奢华生活、城市元素交织一起。

业主搬进来前的一个星期,OMA事务所全体人员到房子,穿上20年代的老式游泳衣,摆各种奇异姿态,营造荒诞场景。

我们可对这些场景有诸多种解释。比如,也许它们呼应了库哈斯《癫狂纽约》中的《游泳池的故事》。

故事讲1920年代苏联,建筑学院学生设计了一个极简状态的长条游泳池。一群建筑系兼救生员以泳池为工具,整齐划一地游泳使泳池向美国方向移动。游了40年终于见到自由女神像,却看到华尔街商人们穿着一模一样的西装,惊叹难道集权也到了“自由世界”?于是又决定跳进游泳池,逃离曼哈顿。这夹杂了政治讽刺——自由的陆地可能永远没有。

也有可能,库哈斯别墅这些场景在呼应柯布西耶推广其新建筑的电影中的典型场景:在柯布设计的现代别墅里,一家人每天早上顺着坡道往上跑,到屋顶花园做体操。这些现代主义房屋极力宣讲卫生、健康、阳光、新鲜空气、理性、快乐等元素,或者说文化理想。

Fromonot文中还提到艺术家Man Ray的电影Les Mystères du Château de Dé(1929)。四个神秘的人穿着泳装,在一个庄园里窜上跳下,做各种体态姿势,充斥着现代主义关于“运动”、“空间”的修辞。

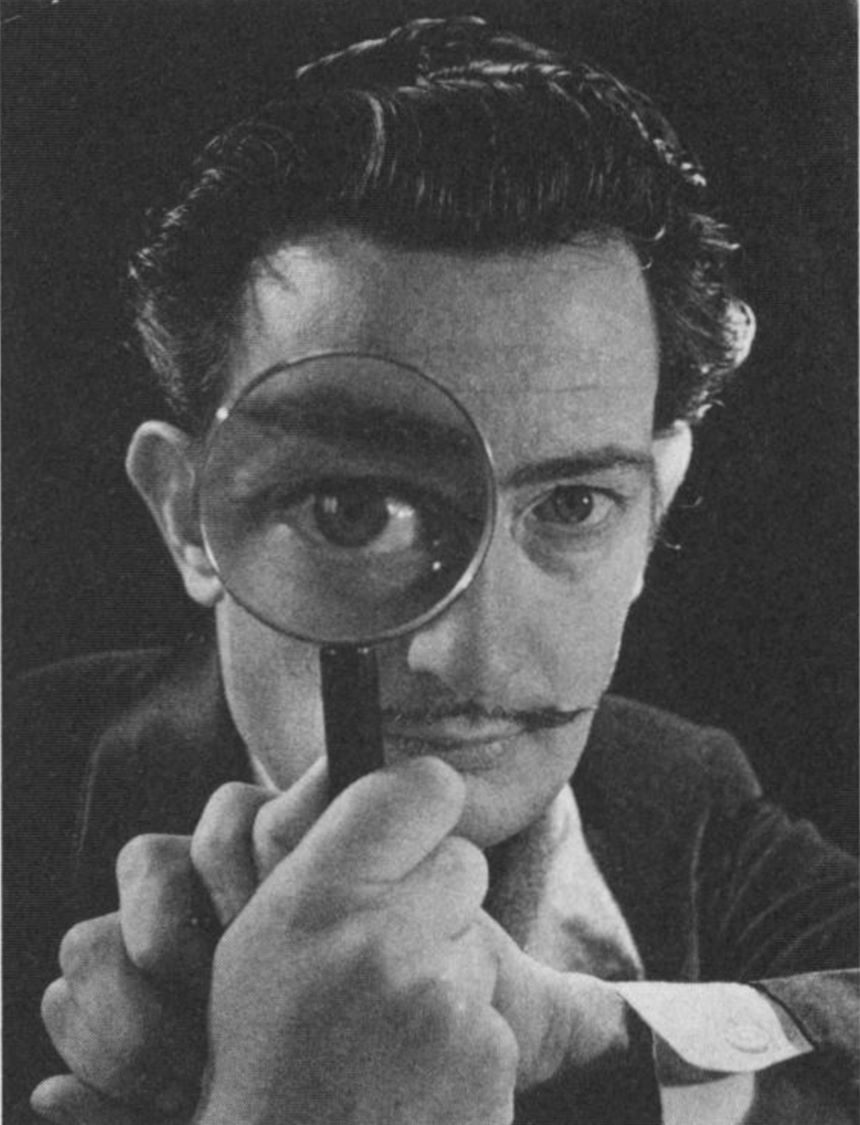

但我们知道,到库哈斯的年代,很多人不再相信现代主义这种“正能量”的神话,现代建筑一定会带来健康和美好社会的梦想已经支离破碎,于是今天很多建筑师和艺术家多选择以荒诞、反讽的语言,与现代传统对话。这里要特别提的是超现实主义艺术家达利(Salvador Dalí)作品和思考方法,对库哈斯影响至深。

米勒有这样一幅著名绘画《晚祷》。

场景中是一男一女对称站立,旁边是锄头、篮子等农具,在这收割的黄昏日落时分,停下农活,诵念《三钟经》(默想耶稣复活的经文),这是一幅新古典主义写实画作。

达利将它转变成了《米勒晚祷中的考古回想》(也有译作“巨石晚祷”),将《晚祷》中的二人姿态做成两块巨石,或者说巨型建筑废墟,女性加高了,两人的姿态开始有明显的性暗示。

这一对晚祷夫妻的剪影多次出现在库哈斯和OMA事务所的图画中。如早期作品《大逃亡(Exodus)》,设想伦敦切入一座长条状城市——受柏林墙的启发,用厚墙区隔开城内与外部伦敦,内部是自由享乐的世界,或者说人们自愿投入的监狱。这对夫妻在享乐城市监狱的一个片区里,进行月下晚祷。

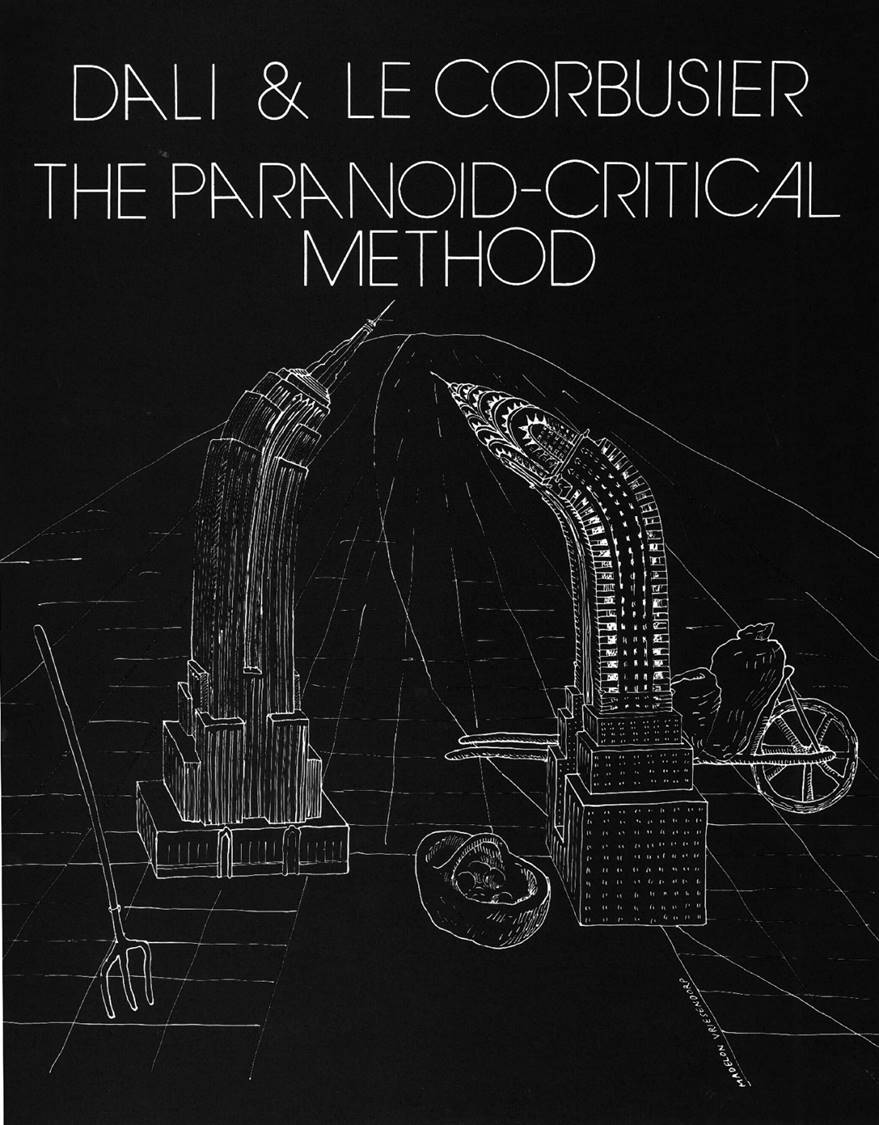

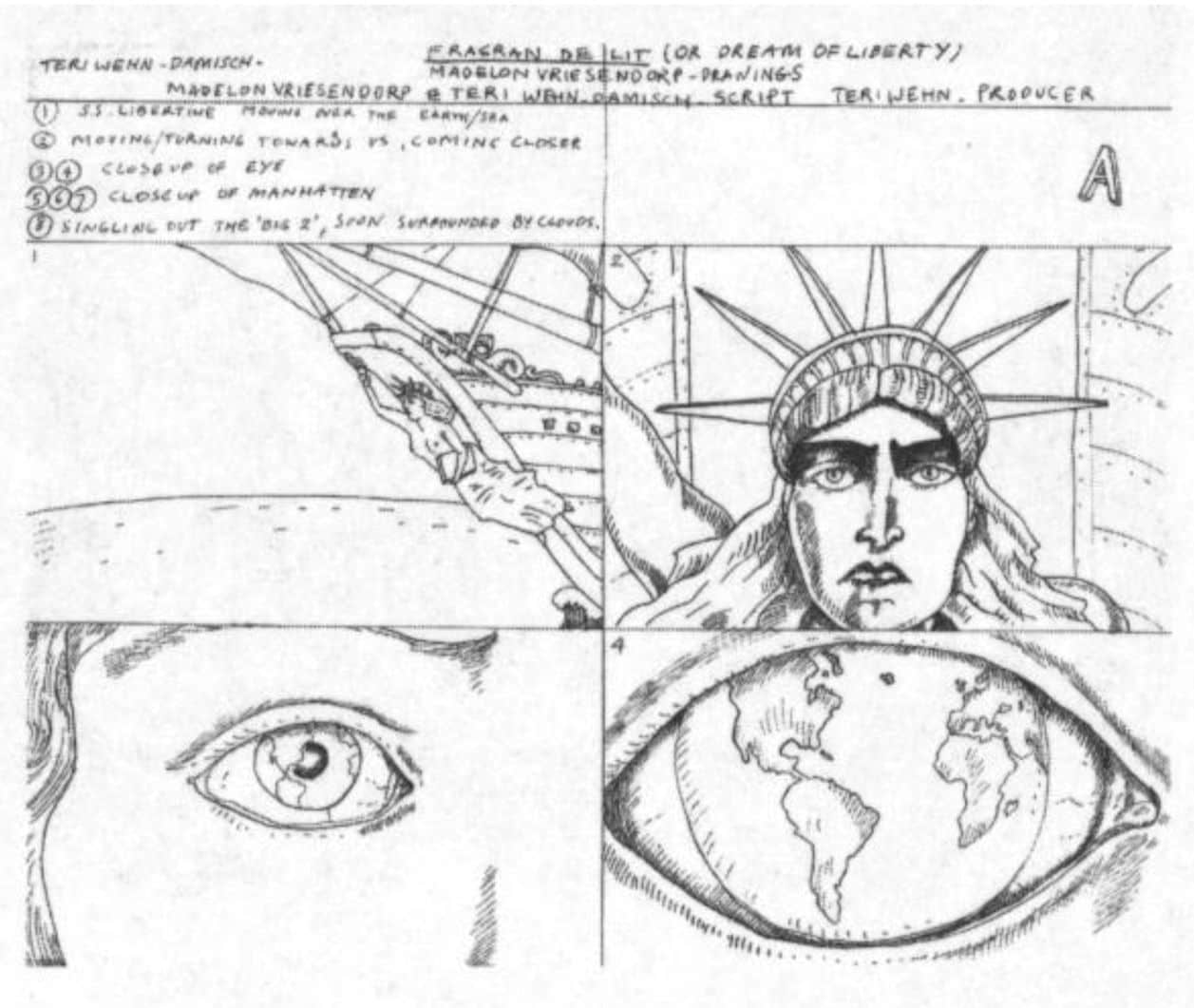

库哈斯曾做过一个演讲《达利与柯布西耶:妄想狂-批判性方法(Dalí and Le Corbusier: the Paranoid-Critical Methods)》。“妄想狂-批判性方法PCM”是达利其艺术创作方式的总结,即将偏执妄想与批判性思考结合:一方面狂想导向荒谬的逻辑结果和场景,一方面加以精确、理性的分析。讲座海报是Madelon Vriesendorp画的(库哈斯的太太,为早期OMA创作了大量绘画)。米勒晚祷夫妻化作曼哈顿的帝国大厦和克莱斯勒,低头猫腰、打情骂俏。他们脚下的农田则变成曼哈顿的街道网格。

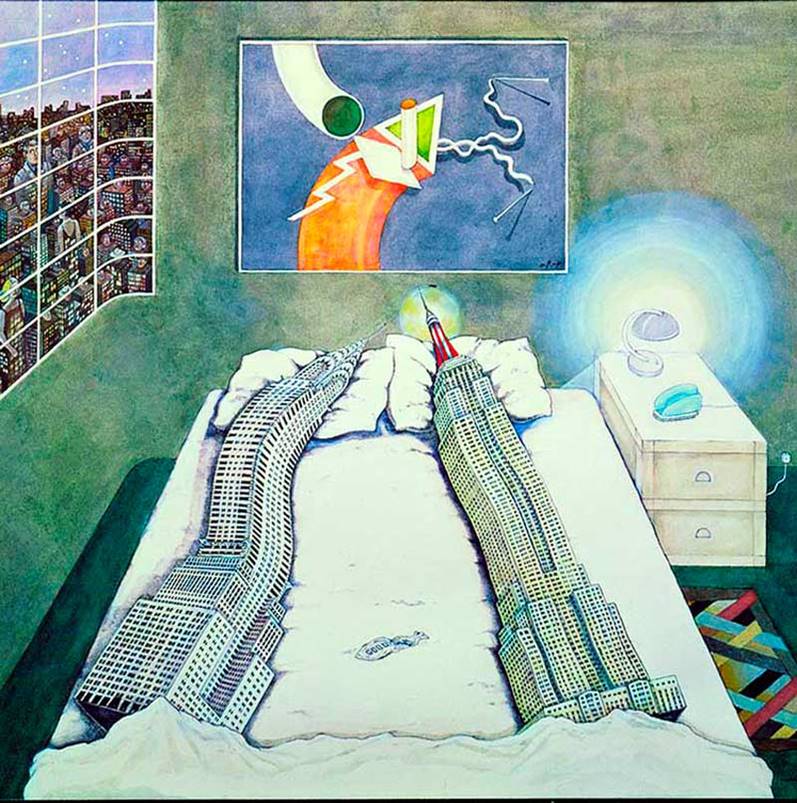

后来,这对摩天楼在Vriesendorp的另一幅画中上了床,床中间放一个貌似安全套的软榻榻东西,外形呈曼哈顿状,窗外又是曼哈顿上空夜景。该画名为“Après l’amour(爱之后After Love)” 收到《癫狂纽约》一书中。

《癫狂纽约》书中有一个章节,对比柯布西耶和达利到达曼哈顿截然不同的态度。柯布认为曼哈顿实在太乱了,要以“理性”规划出的整整齐齐的摩天楼取而代之;而达利痛恨机械理性的现代主义,崇尚梦幻怪诞。库哈斯同时崇拜这两位大神,在自己的创作中经常将理性和怪诞交织起来,与他们对话。下面举几个库哈斯的“妄想-批判”例子。

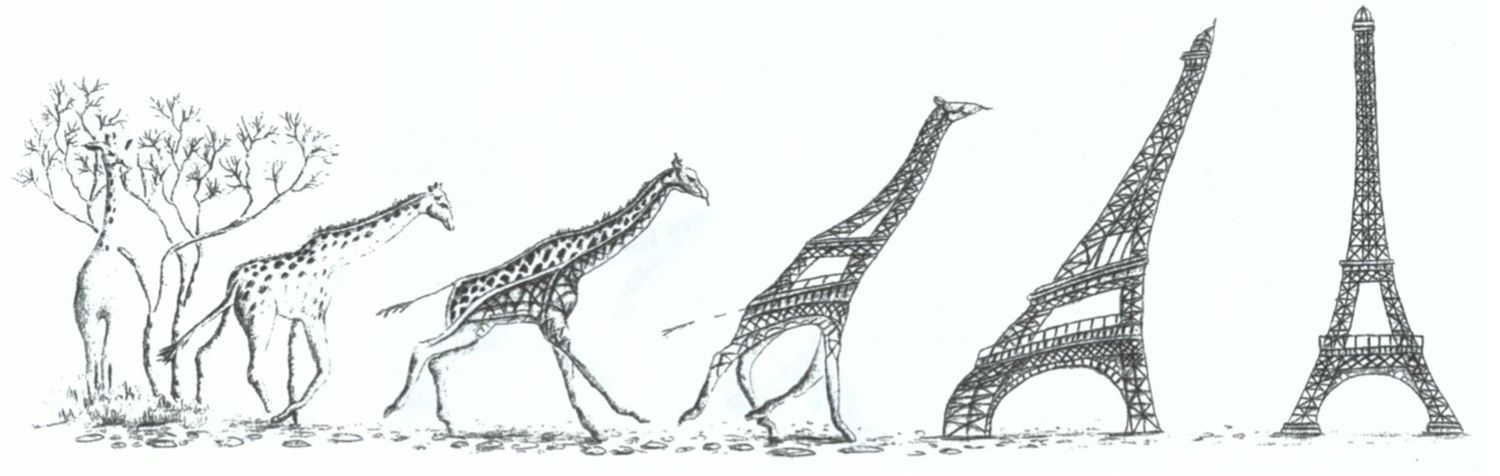

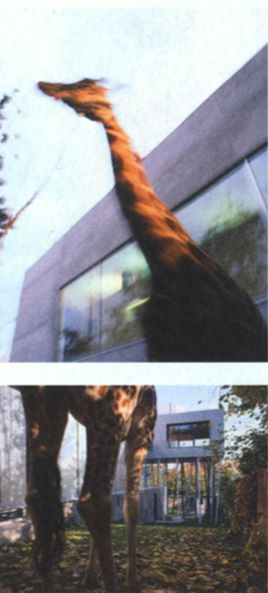

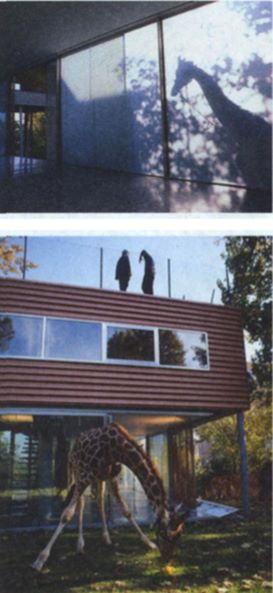

动物。库哈斯拍摄Villa dall’Ava别墅时,从附近动物园借来一头长颈鹿,名叫罗密欧,配合建筑摄影。大家想想,长颈鹿难道不是形态超级怪诞的动物吗?脖子和腿那么细长,身体又那么肥大。长颈鹿一走进别墅,居然在视觉上和房子建立起联系。比如它的小细腿呼应别墅底层凌乱的细柱;它身上的花斑,接近旁边媚俗的假石头墙图案。

达利也喜欢用长颈鹿,在为电影设计的场景里,资产阶级派对上,两只后背着火的长颈鹿站立边上。

还有一幅场景图,一个长颈鹿不经意从窗框中探出头来。

很多人认为长颈鹿拥有恐龙的气度、猫的花纹,艺术家爱用长颈鹿这种古怪图腾来反对或者碰撞理性、实用的构筑物。

一个近期例子是意大利导演Paolo Sorrentino在2013年的电影《 The Great Beauty》,我很喜欢。陷入人生危机的主人公在深夜徘徊到斗兽场,突然从里面踱出一头长颈鹿。两者相互对视良久。

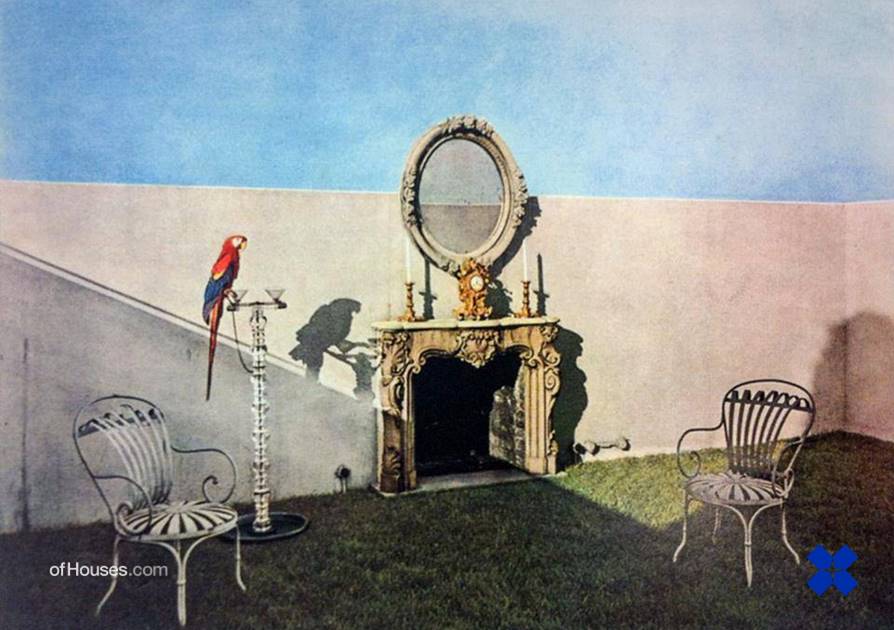

回到现代主义艺术盛行的20世纪初,柯布西耶在1920年代也用许多动物做精心摆拍。例如特意放一条死鱼在厨房中,制造浮动的荒诞场景,戏称为stilldeath (与stilllife静物相对),;请来村里马戏团的大象冲向他的别墅;在被清空的别墅天台上,放一只鹦鹉……这都属于柯布西耶少有的超现实主义作品。

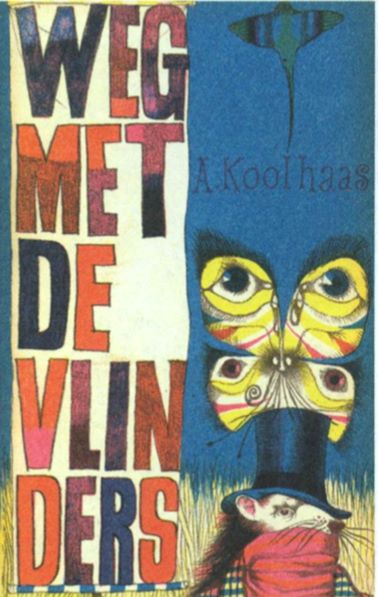

关于库哈斯与动物,Fromonot还指出一种渊源。库哈斯的父亲是对动物非常了解的作家,曾用荷兰语写关于动物的小说,各类怪诞的动物场景。

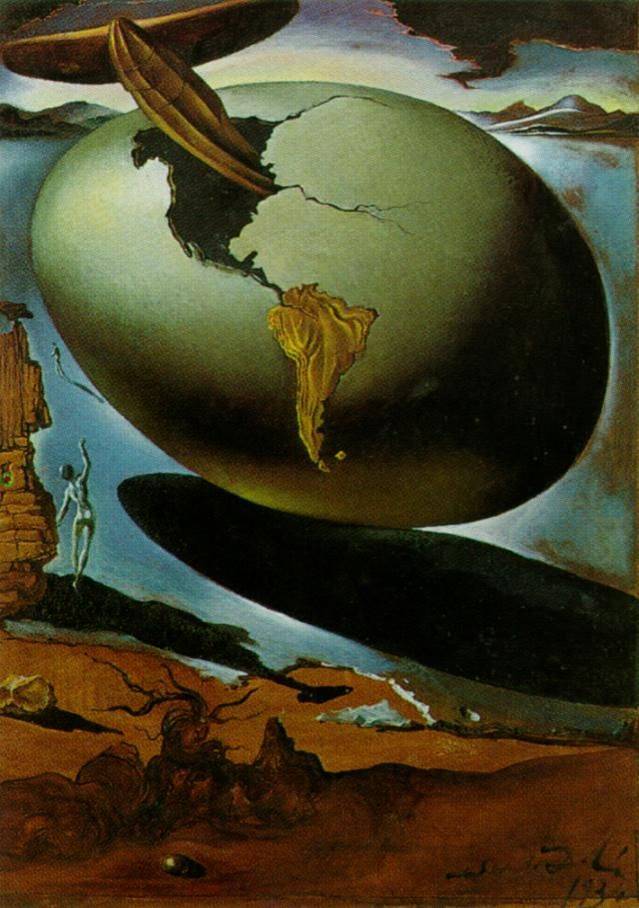

鸡蛋。这也是达利常用的元素。艺术家对大家习以为常的东西有超常敏感性,他们的艺术处理让我们对那些东西的观感焕然一新。大家仔细想想,蛋难道不是一种很可怕的东西吗?作为有机生命的起源,竟有着那么完美纯粹的几何形状!蛋一破碎就变得邋遢,浸泡在液体里的小生命出现,纯粹的几何外壳消失了。

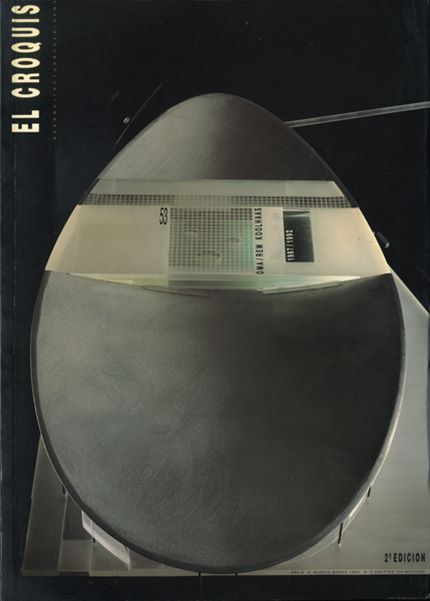

Vriesendorp起初为OMA事务所设计的logo,就是胖乎乎的OMA字体上顶着个大鸡蛋,破壳而出一座摩天楼。OMA的El Croquis 53的建筑专辑封面,是Lille会展中心的大屋顶模型,意图就是做成一个鸡蛋形状。

眼睛。达利这副画里,画框、壁炉、沙发、沙发、台阶等等,组成一个三维室内场景和人脸的幻象。这古怪的室内设计在现实中是可实现的。

Vriesendorp也为库哈斯绘制过一幅头像,把Villa dall ’Ava的两个室内场景画成眼睛,鼻子是桌子摆设,嘴唇也是沙发等等。

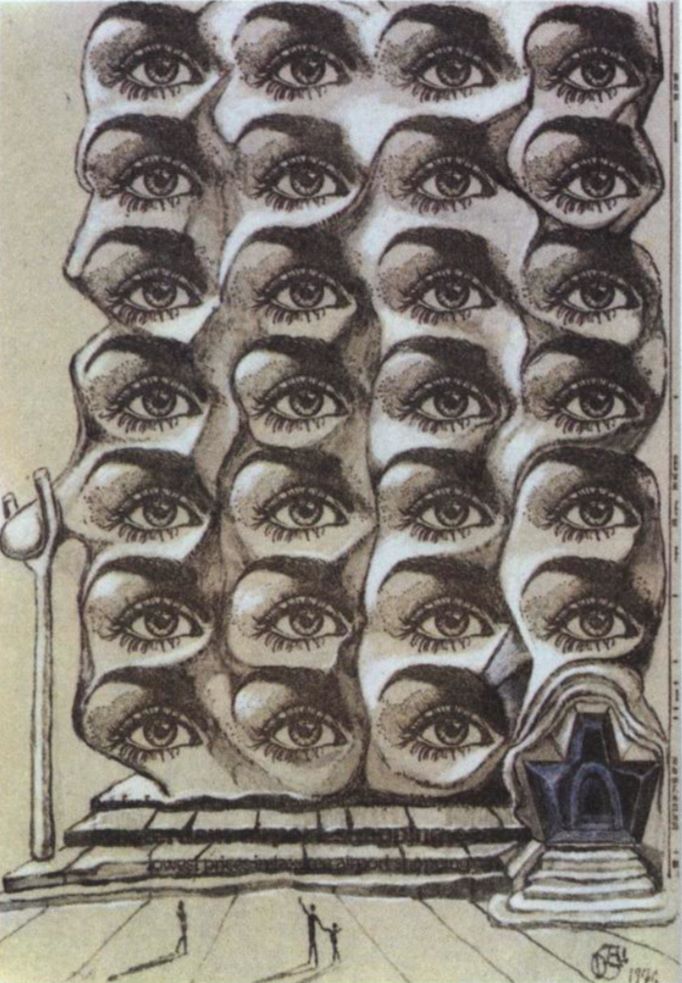

达利的建筑设计project d’architecture,用一排排“心灵的窗口”做立面,左边像流体流出来的部分被木头支架支撑着——这个等下细说。

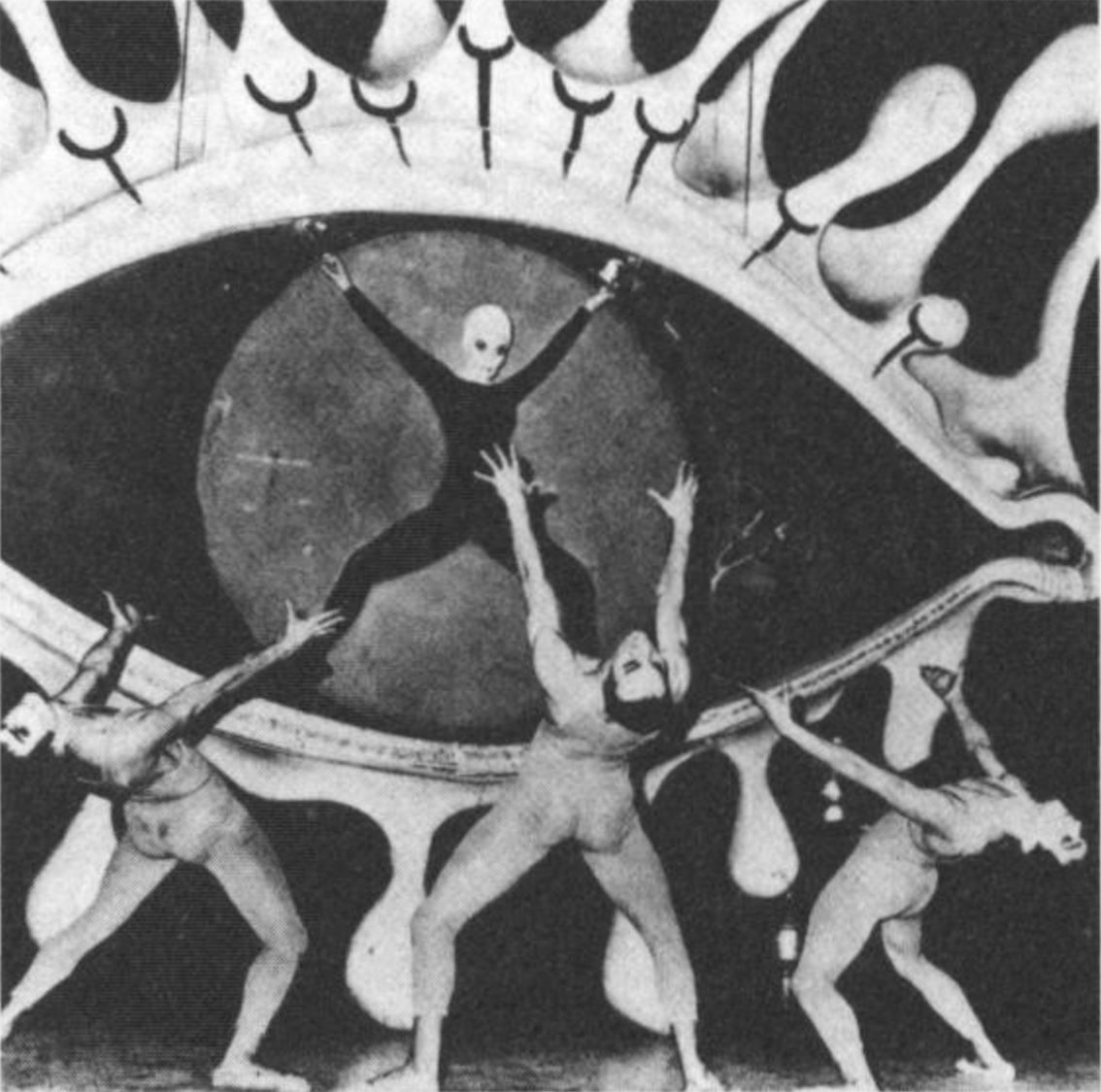

达利参与导演的电影《一条安达鲁狗》中有一个极端暴力的场景,用剃刀将一个女人的眼睛割开,极端刺激感官,看完一辈子不会忘记。

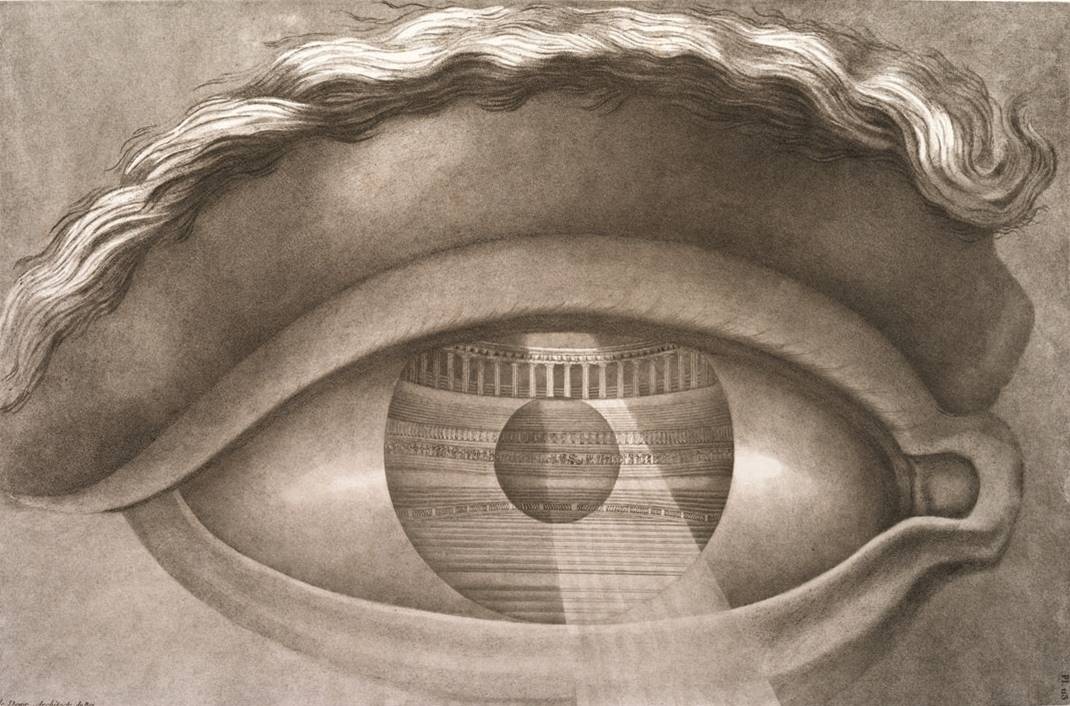

达利和导演希区柯克合作过许多电影,他在《Spellbound》中设计的场景是以大眼睛为舞台、道具、空间等。

借用这些眼睛,姑且总结吧:在一个艺术家的眼睛里,重要的不是永远创造崭新的事物(这不可能),而是不停用全新的眼光看待旧事物。

最后,再回顾达利所阐释的工作方法——PCM(Paranoid-Critical Method),狂想+批判。批判性需要系统的、理性的解剖和分析,而后推到狂想状态,就达到了超现实境界。如果说分析和想象是驱动艺术创作的动力,它们何尝不是驱动建筑创作的动力呢?用达利这个图解说明:建筑是个有机流体,由理性的框架支撑。

我们工作室不仅要学技术、学方法,自由想象力也非常重要。每个人其实都有狂想和分析的才能和潜力。如果每个人在构思、做图时,能让活跃的想象与批判性分析互动,就能为无聊的日常专业工作注入诗意,就能让事情变得好玩——我想,这就是我们聚在一起做工作室的意义吧。

作者介绍

朱涛,香港大学中国建筑与城市研究中心主任,香港大学建筑系副教授,朱涛建筑工作室主持建筑师,有方创建合伙人,纽约哥伦比亚大学建筑学硕士、建筑历史与理论哲学博士。

分享文章

- 蟹行、驴行、骑士行—— 听《迂回艺术:柯布西耶的政治》有感

- 林少伟:亚洲城市中的公民建筑师|“逝者如师”系列

- 矶崎新:暗黑反讽、另立中央|“逝者如师”系列

- 文丘里的暧昧空间诗学

- Me Neither/我也没

- 阿尔托:对自然、文化和社会的三重礼赞

- 为什么要把建筑史与社会史连起来写?|“梁思成与他的时代”演讲之一

- 重新开端—— 康“起源”建筑思想的起源 | 纪念路易斯·康诞辰120周年

- 朱涛:广度的人与深度的建筑师

- 朱涛 | 画别2020:它真的那么糟吗?

- 建造的诗学,促成“公共显现” | 弗兰普顿2019索恩奖章获奖演讲

- 深圳高密度校园设计:“边界内突围”

- 空间行动 2016-2020|朱涛建筑工作室四周年

- 2020 穹顶世界 | N95之家——“回家”展中展

- 俄国自由像——2020年虚拟毕业典礼的虚拟感言

- 独裁者的通天纪念碑,成为年轻人的游泳池

- 纪念胡慧姗(们) | 5.12大地震十二周年祭

- 妄想狂-批判性——细读库哈斯的一座别墅(二)

- 不当记者的编剧不是好建筑师——细读库哈斯的一座别墅(一)

- 湛江港——人类错误的纪念碑

- 从瘟疫隔离到全景敞视 ——疫病期间读监禁史(二)

- 从四马分肢到灵魂整治——疫病期间读监禁史

- 形式追随热病:一场翻转香港城市格局的疟疾

- 疫病之下,香港菜市场转型的启示

- “建筑是治疗的机器”—— 读《疾病、疯狂、犯罪作为形式基础》

- 我们是否真正拥有“公共空间”?