俄国自由像——2020年虚拟毕业典礼的虚拟感言

我们可以新生,我们现在就应致力于创造一个全新的开始!

分享文章

今年夏天,所有人都毕业了。不光是毕业班的同学,还有全体市民。大家从此走向社会——一个全然陌生的社会……

孩子们的自由

当夹在两个超级权力的争斗间,你是否不得不归顺其中一方,你是否仍能坚持寻找自由?你是否仍能想象新的可能性?

俄国作家、文论家维克托·什克洛夫斯基(Viktor Shklovsky 1893-1984)通过一个苏维埃版自由像的寓言,告诉我们:自由不存在于任何强力内部,而在强力之外,或之间。

1909年5月,圣彼得堡尼古拉斯火车站附近的Vosstania广场中,竖立起一座沙皇亚历山大三世塑像。1918年10月,十月革命一周年时,这座塑像仍然还在,但外表被盖满颂扬自由、艺术和革命的木板和标语,其中有几个大字将这个新装置命名为“自由纪念碑”。人们往往这样概括历史变迁:俄国沙皇像,经过革命,变成了苏维埃自由像。

但是这概述,能揭示历史的全部真理吗?

“不对,不。不是全部真理。甚至不及真理的四分之一” 什克洛夫斯基争辩道,他告诉我们历史还有另一重真理:

“街上的顽童正在向行人兜售香烟。当持枪的警察来抓他们,要将他们押往可以拯救他们灵魂的收容所时,顽童们就会高叫‘快跑!’然后以极专业的水准吹口哨,向四面八方散开,最后聚拢在自由像。”

孩子们会钻进标语木板下方的空隙里,躲进那个奇怪的地方,躺下,等待,甚至在木桩间的绳索上荡秋千

这是一个充满不定性的时刻,沙皇的纪念碑尚未被毁,革命的纪念碑是临时的。正由于两个纪念碑之间的极端不匹配,使得通常作为实体纪念碑有了空隙——“室内”,公共场地变成了可躲藏的地方。孩子们在“沙皇与革命之间”找到了庇护所,找到了自由。

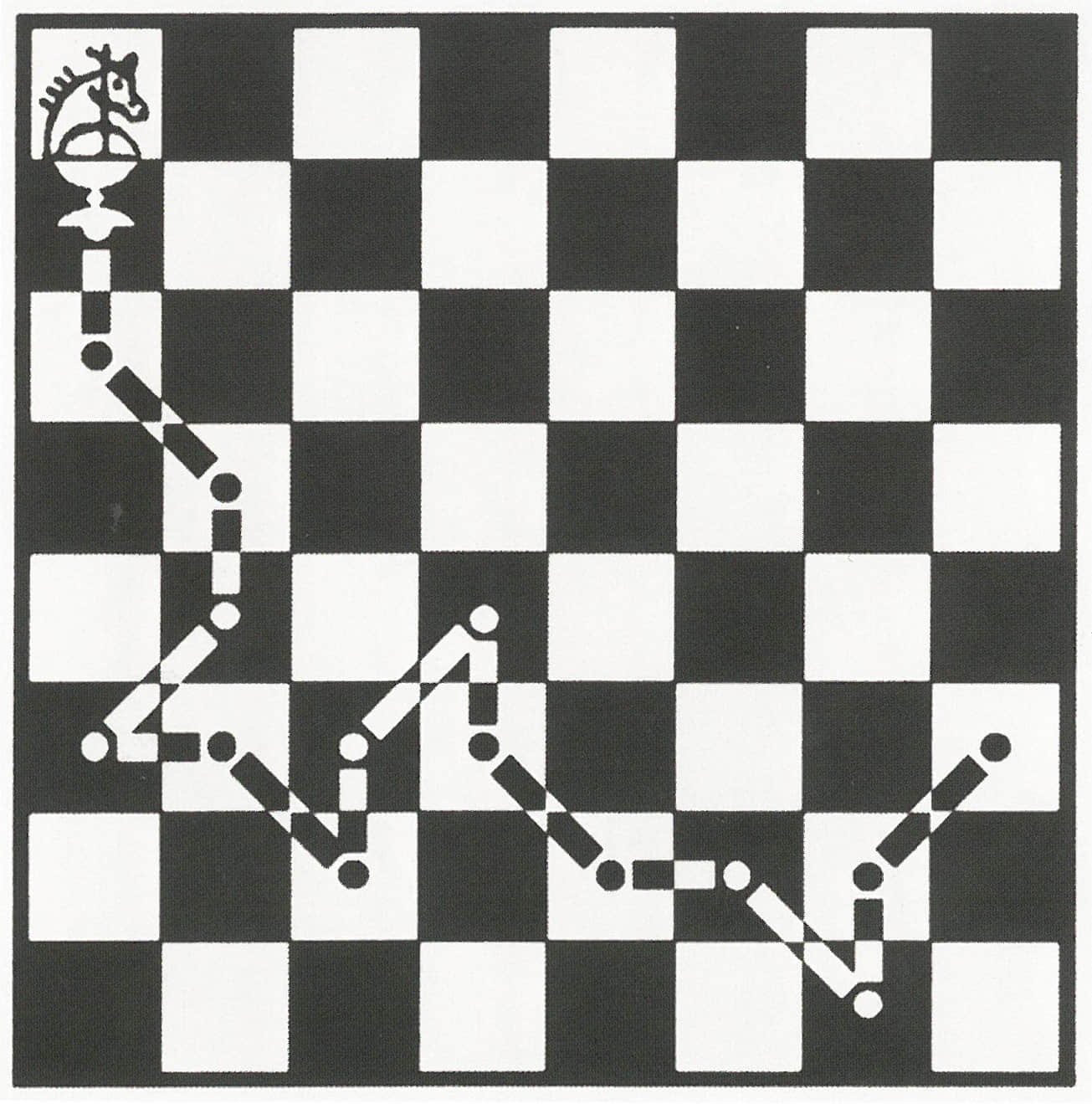

骑士的移动

如果到处都是高压禁忌,艺术家该何去何从?

1923年,流亡柏林的什克洛夫斯基将他在1919-1921年间为俄国报纸《艺术生命》写的系列短文辑录成书,取名《骑士的移动》(Knight’s Move)。在横平竖直的棋盘网格中,骑士为什么要以奇怪的L形曲折路径移动?他在书的序言中解释:一是出于艺术本身的特性;二是因为,在他的时代,艺术已被禁止直抒己见。那究竟是个怎样的时代?什克洛夫斯基这样描述:

“一些人说——在俄国人们死在街头;在俄国人在吃人,或者人能吃人了……

另些人说——在俄国大学仍在运转;在俄国剧场爆满。

你为自己选择你要相信的。

但为什么选择?一切都是真的。

——在俄国总有另外的事。

在俄国每件事都是矛盾的,所以我们对所有事都变得机智,除了对我们自己。”

在那这样的时代,艺术家的曲折移动,不是懦夫的闪躲,而是勇者的摸索——“当我们用自己的双眼所看到的,比诚实的卒子和尽职的国王看到的更多时,我们(不这样做)还能做什么呢?”

陌生与新生

1917年,什克洛夫斯基创造了一个重要的艺术理论概念:“陌生化”(defamiliarization”, or“estrangement ")。

艺术形式不同于日常实用形式,就如诗歌不同于日常语言。在日常中,人们对事物习以为常,想当然地认为自己“知道”一切,陷入对所有事物的自动化判断和处理程序中。在什克洛夫斯基看来,艺术作为一种“操作”,旨在以新的想象、方法和形式,将事物“陌生化”,挑战人们习以为常、麻木已久的对世界、社会和生活的感知和判断,刷新人们的经验,启示新的可能。

艺术的“陌生化”不是将人 “异化”。恰恰相反,它通过延迟人们的惯常结论和结局,鼓励人们流连在认知的矛盾性和思想、感官的游戏状态中,将人从日复一日的自动化运转和功利主义的效率算计中解放出来。它并不将人从生活语境中全然抽离,投入到一个孤立的艺术框架中。它其实可以帮人找回对生活的“感觉”,重新发现世界。“陌生化”赋予艺术以魅力,给生活注入生机,让人觉得生活是值得过下去的。

艺术、政治与生活

当艺术有了这种自觉,也同时有了独特的介入政治和生活的角色和力量。学者、艺术家Svetlana Boym观察到,什克洛夫斯基的 “陌生化” 艺术理论概念与阿伦特关于“自由”的政治理论概念,有内在耦合。阿伦特认为“自由”从根本上是“奇怪、陌生的”:独裁者或技术官僚们建立起一套套自动化程序,迫使人们按部就班地履行;自由就是将人们从自动化中推出。但自由的目标,不是让人们在奇怪、陌生的世界中被孤立,感到异化、无助,而是激发人们在公共空间中交流,联起手来,积极地更新世界。

对自由和新生的追求,是推动艺术和政治的动力,也让我们加倍理解和珍惜生命-生活的美和意义。在黑暗时刻,人生,似乎无可挽回地在艰难和陈腐中陷落;社会,感觉在势不可挡地崩溃;人心,每天都被绝望和无聊感碾压。但是,一件有创意的作品诞生,一个有想象力的政治行动发起,不正如一个婴儿的呱呱坠地——TA开始向未知世界伸出探求的手——这一切不都在预示着全新的可能?

海德格尔说人终有一死,阿伦特说新人总会出现。新人持续来到这世界,每一个都是独特的,TA有可能发明新的表达,让艺术演变为之相应调整;TA有可能发起新的倡议,改变我们原以为是“宿命”的社会进程。

的确,环顾四周,你会说,我们正滑入一个黑暗萧条年代,到处都是人性坍塌和系统崩坏。

但朋友,即使灾难无可避免,彼得堡大街上的孩子们鼓励我们:在自由像的空隙间,仍能找到自由,仍可以躲藏和游戏;什克洛夫斯基鼓励我们:沿着曲折路径移动,仍可用新的想象力和语言抵抗一切堕入自动化的结局——艺术家们至少能在死亡面前,把挽歌唱得充满尊严、美仑美奂;阿伦特鼓励我们:正是人的不断新生和重新开始的神奇能力,让我们不管处在多么黑暗的时刻,仍有理由对人的公共事务抱有信念和希望。

我们可以新生,我们现在就应致力于创造一个全新的开始!

注:

- 关于什克洛夫斯基对“骑士的移动”的论述,请参见Viktor Shklovsky,“Knight’s Move: First Preface,”in , Knight’s Move, trans. Richard Sheldon (Normal; London: Dalkey Archive Press, 2005), 3-4;他对“俄国自由像”的论述,请参见同一本书中的 ”A Free Port,”126-127;本文中的所有对什克洛夫斯基的直接引言,都来自这两篇文章。

- 关于什克洛夫斯基对“陌生化”的论述,请参见Viktor Shklovsky,“Art as technique,”in Russian Formalist Criticism: Four Essays ed. And trans. Lee T. Lemon and Marion J. Reis (Lincoln: Univeristy of Nebraska Press, 1965), 3-24.

- 关于Boym针对“陌生化”概念,对什克洛夫斯基和阿伦特做的比较研究,参见Svetlana Boym,“Poetics and Politics of Estrangement: Victor Shklovsky and Hannah Arendt,”Poetics Today, vol. 26, no.4 (2005), 581-611.

作者介绍

朱涛,香港大学中国建筑与城市研究中心主任,香港大学建筑系副教授,朱涛建筑工作室主持建筑师,有方创建合伙人,纽约哥伦比亚大学建筑学硕士、建筑历史与理论哲学博士。

分享文章

- 蟹行、驴行、骑士行—— 听《迂回艺术:柯布西耶的政治》有感

- 林少伟:亚洲城市中的公民建筑师|“逝者如师”系列

- 矶崎新:暗黑反讽、另立中央|“逝者如师”系列

- 文丘里的暧昧空间诗学

- Me Neither/我也没

- 阿尔托:对自然、文化和社会的三重礼赞

- 为什么要把建筑史与社会史连起来写?|“梁思成与他的时代”演讲之一

- 重新开端—— 康“起源”建筑思想的起源 | 纪念路易斯·康诞辰120周年

- 朱涛:广度的人与深度的建筑师

- 朱涛 | 画别2020:它真的那么糟吗?

- 建造的诗学,促成“公共显现” | 弗兰普顿2019索恩奖章获奖演讲

- 深圳高密度校园设计:“边界内突围”

- 空间行动 2016-2020|朱涛建筑工作室四周年

- 2020 穹顶世界 | N95之家——“回家”展中展

- 俄国自由像——2020年虚拟毕业典礼的虚拟感言

- 独裁者的通天纪念碑,成为年轻人的游泳池

- 纪念胡慧姗(们) | 5.12大地震十二周年祭

- 妄想狂-批判性——细读库哈斯的一座别墅(二)

- 不当记者的编剧不是好建筑师——细读库哈斯的一座别墅(一)

- 湛江港——人类错误的纪念碑

- 从瘟疫隔离到全景敞视 ——疫病期间读监禁史(二)

- 从四马分肢到灵魂整治——疫病期间读监禁史

- 形式追随热病:一场翻转香港城市格局的疟疾

- 疫病之下,香港菜市场转型的启示

- “建筑是治疗的机器”—— 读《疾病、疯狂、犯罪作为形式基础》

- 我们是否真正拥有“公共空间”?