蟹行、驴行、骑士行—— 听《迂回艺术:柯布西耶的政治》有感

在禁忌下,无法直行,只能迂回。但这迂回不是柯布式的机会主义政治术,而是一种仍坚持鲜明道德政治立场的、异见者的创作术。

分享文章

柯布西耶,一个在城市设计上崇尚直线交通的现代主义大师,却在个人的政治轨迹上左右摇摆,曲折驴行?建筑史家让-路易·科恩在2016年的演讲《迂回艺术:柯布西耶的政治》,考察了柯布一生中复杂多变的政治倾向,探讨了大师不广为人知的一面。

The Art of Zigzag: Le Corbusier’s Politics,让-路易·科恩,2016 (讲座全文翻译)

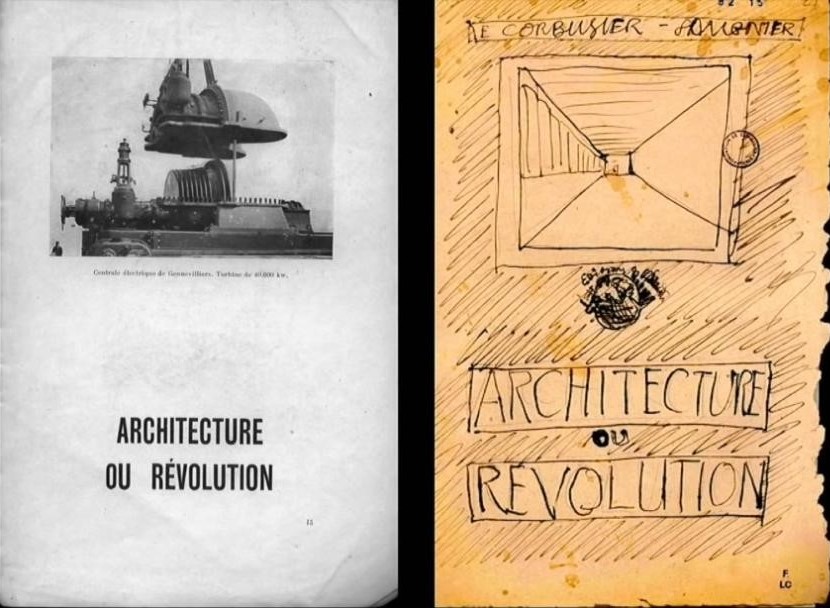

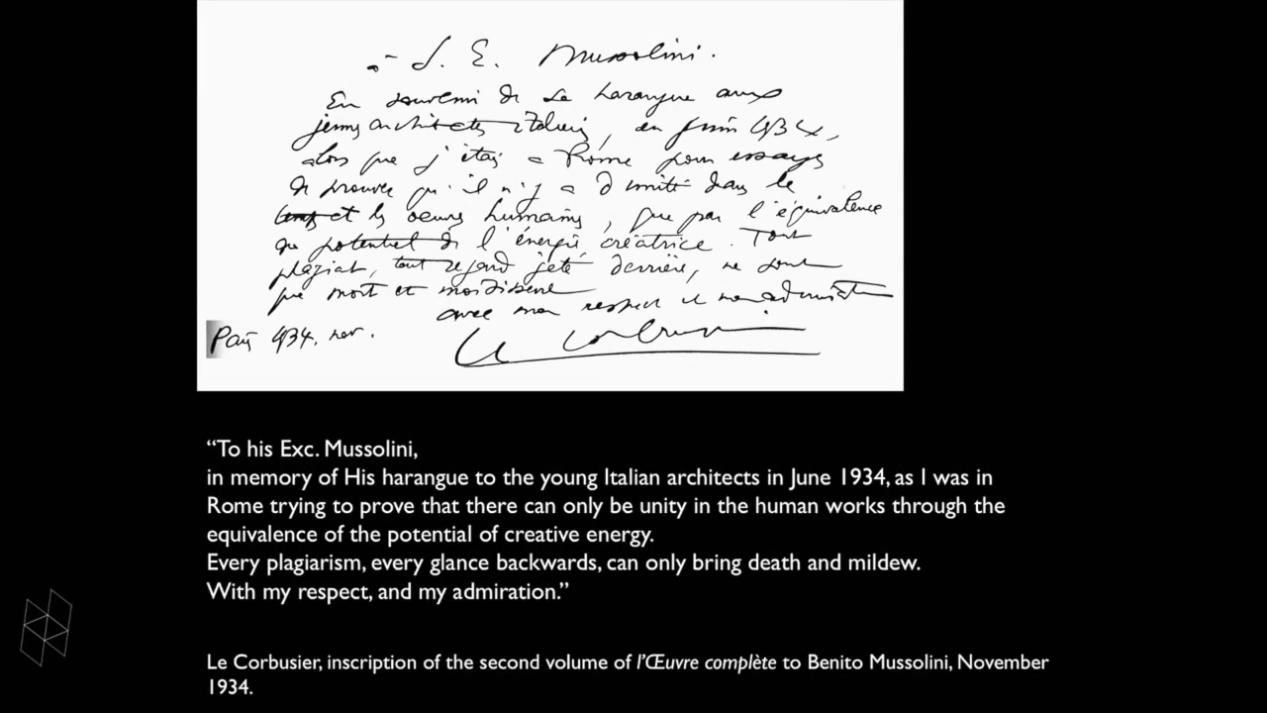

关于柯布,向来话题不断,近期一个热点就是他的政治。2015年,法国记者和作家德雅赫西(Xavier de Jarcy)出版了《勒·柯布西耶——一个法国法西斯》(Le Corbusier, un fascisme français)一书,指控柯布的“法西斯”“劣迹斑斑”:他于1920-30年代,在极端反民主的杂志上发表城市理论,热衷推行机械化、标准化、流水线、等级制的现代城市,实质上是与法西斯思想合谋;他在二战期间与德国的傀儡政权维希政府合作,在战后又利用各种光环掩盖自己的恶行…… 柯布这样的政治恶棍,德雅赫西质问,怎能在法国成为国家英雄?

这本书在法语公众中激起不小波澜,但欧美建筑学术界普遍对它嗤之以鼻。资深的柯布专家们大多认为该书没有发掘出任何新史料,只是二手援引学界已发表的信息,用耸人听闻的语调夸大其词,在缺乏专业知识的公众中“带节奏”而已。科恩在2016年的演讲,某种程度上,可看作是通过严谨的历史研究,对该书的回应。

研究历史有什么用?德国作家君特·格拉斯(Günter Grass) 在小说《蟹行》(Crabwalk,2002)中告诫人们:人们应该像螃蟹那样,先谨慎后退——仔细梳理二十世纪的废墟和创痛,才能真正吸取历史教训,更好地前行。(科恩演讲后的问答环节中,有听众提及该小说。)

让我们先回顾一下科恩的演讲,看看他是如何“蟹行”,梳理历史记忆的。

蟹行科恩

一项优秀的历史研究除了要有鲜明的问题意识和生动有趣的论述外,还需具备两个基本品质:

新史料:不满足于二手援引别人已发表的、诠释过的史料,而是独立挖掘出新的一手史料,贡献出新知识,作为自己开展历史分析的基础;

新观点:通过缜密论证,推翻人云亦云的陈词滥调或个人化的偏狭意见,得出令人信服、刷新人认识的观点。

我们先看看科恩的史料运用。在演讲开头,科恩说他“聚焦”于“一些政治运动在柯布职业生涯的不同阶段中对他的影响”。这“聚焦”不光指科恩的研究主题,也可以是了解他的研究方法的关键词。具体而言,科恩用的史料,“聚焦”在柯布的“政治言论”上,而极少涉及到两点:

一是没有从整体上,把柯布放在二十世纪上半叶的现代建筑运动中,考察建筑先锋派与集权政治之间的关系。在欧洲,现代建筑运动几乎与法西斯运动同步发展,于二十世纪初兴起,到1930年代达到高峰,两者形成一定的思想耦合:两者都痛恨资本主义所导致的传统价值的断裂,渴望重建稳定的地域、社区和文化,同时两者又——非常矛盾地——积极拥抱经济和技术的动态发展。两者都拒斥资本主义和共产主义,认为它们都过于“唯物”,而幻想在两者间找到神秘的第三条道路。阿兰·柯洪(Alan Colquhoun)在《现代建筑》写道:*“把现代建筑运动判定为罪恶法西斯,当然是绝对的错误。但它(现代建筑运动)达到最高强度的时期与二十世纪上半叶的主导特征——反民主、集权政治运动相重叠,肯定不是偶然的。” * 如果能把柯布放在这个整体语境中考察,相信能更全面地读解他与现代建筑、法西斯和其它集权政治之间的复杂关系。

二是没有探讨更具体的,柯布广为人知的作品,即建筑设计和城市规划中的空间和社会愿景。(有一个例外,稍后提及。)那么,不可避免的,柯布作品和设计思想所牵连的、延展出来的政治,或柯布的“建筑学中的政治意涵”,在科恩的演讲中几乎没有被讨论。比如,柯布在阿尔及尔(1930年代)和昌迪加尔(1950-60年代)的规划和设计,涉及到民族独立、殖民主义和解殖民、“第三世界”现代化等等政治议题,都不在科恩的考察范围中。

即使只针对柯布本人的政治倾向,一些复杂层次也难以触及。比如,科恩说“很明显,柯布西耶从未是一个民主主义者……他总是认为议会、代表大会、人民是阻碍设计的因素。” 的确,柯布在推销自己的设计思想和接项目上,绝对是精英主义,喜欢直接和顶层决策者打交道。但在更广泛意义的政治信仰上,柯布真的“总是”反对民主政体吗?晚年柯布倾注如此大的热情,设计“三权分立”的昌迪加尔政治中心,其中当然包括宏伟的议会大厦,不正是为旁遮普邦和整个印度,打造一座指向未来民主之路的灯塔?

简言之,科恩的演讲,不追求外延的广,而是内涵的深,从主题到史料运用,都非常聚焦。科恩的确是史学大家,即使聚焦到如此“小”的一点上,他所挖掘出的史料,其原创性、丰富性都令人叹为观止。我尝试分为几类:

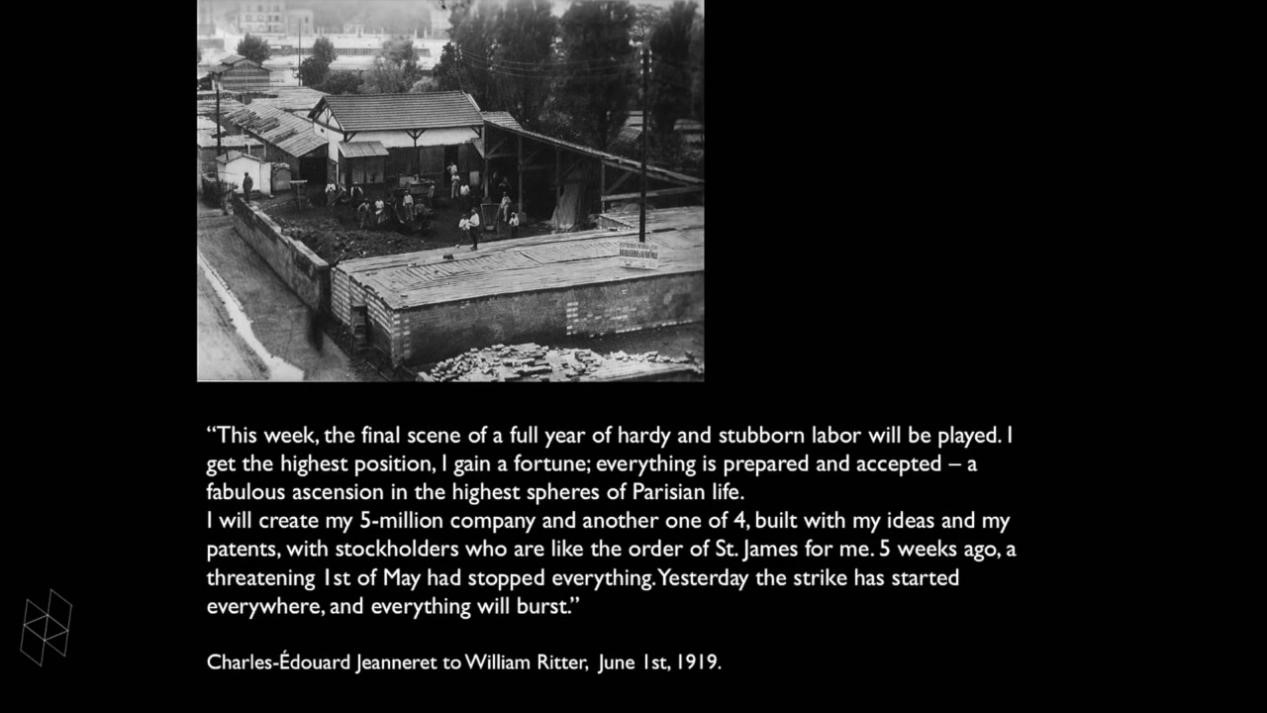

信件:柯布给妈妈、导师和友人的信;

著述:柯布自己发表和未发表的著述(包括报刊文章和书),还有当年各种媒体对柯布的评论;

影像:科恩找到了唯一幸存的一套电影胶片《建设者们》,使用了柯布在里面的大段演说和画图演示;

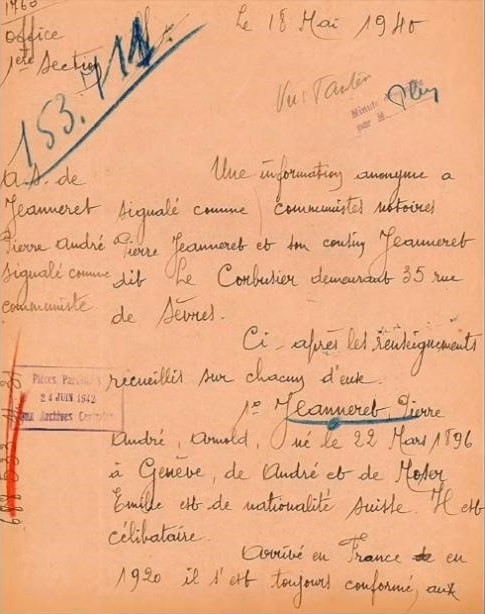

档案:当然上述资料很多都源自各类专业档案,但我仍把“档案”单列出来,是特指一份“非专业档案”材料。柯布因在1930年代频繁参与左翼政党活动,导致他在1940年被巴黎警察局传讯。科恩居然在巴黎警察档案馆淘出一套有趣材料:一封匿名指控柯布为共产主义分子的举报信,以及警察局做出的否决这项指控的调查报告。

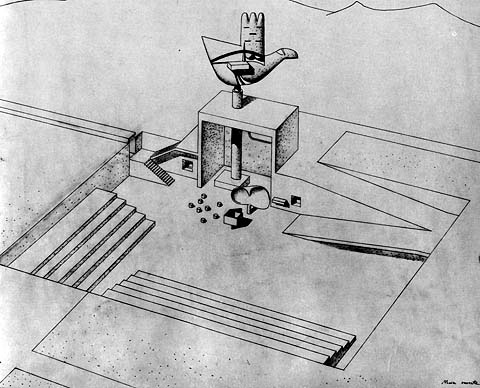

设计作品——前面提到,科恩很少探讨柯布的设计作品。但唯一例外是,科恩凭自己早先发现的一套柯布1938年所做的保罗·瓦扬·库图里耶(法国共产党创始人之一)纪念碑设计竞赛图纸,细读该作品的形式语言和社会语境,以及柯布与当时法国左翼政治的关系。

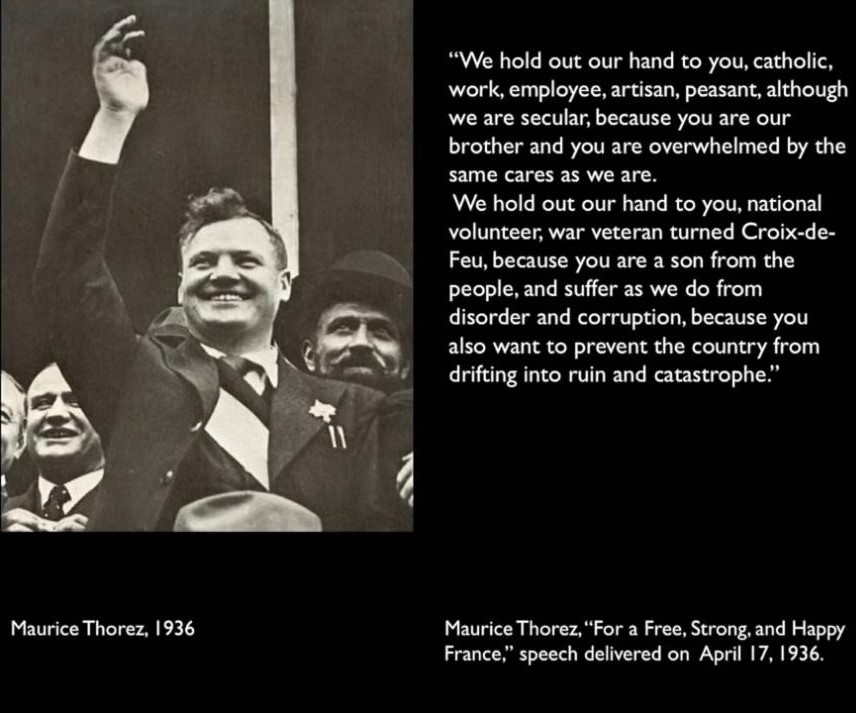

尤其让我脑洞大开的是,科恩盯准柯布在纪念碑方案中首次出现的“手”的雕塑,追溯出它源于法国共产党主要领导人莫里斯·多列士(Maurice Thorez)于1936年的一次演讲。在那次演讲中,多列士从“无神论者”左翼政党出发,向不同信仰和行业的人——天主教徒、工人、雇员、艺术家、农民等等,伸出和解团结之手。

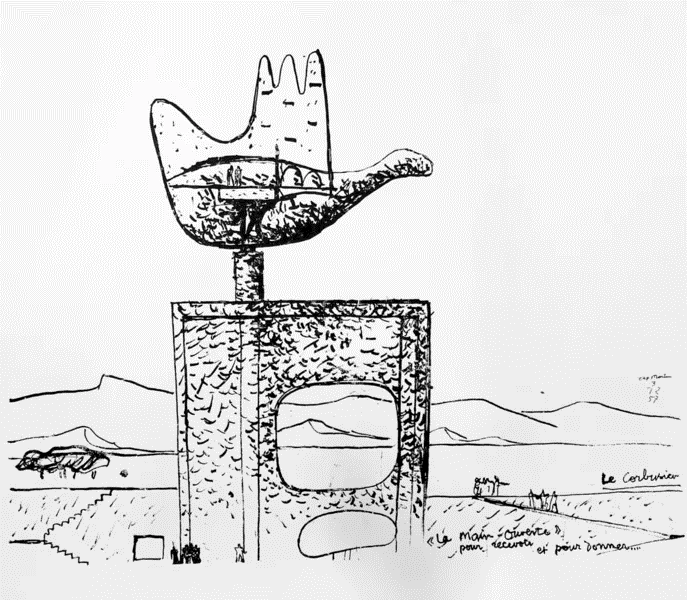

由此,科恩紧抓住柯布这“手”的创作母题,进一步梳理诠释,最终通达柯布晚年在昌迪加尔的“开放的手”:“柯布西耶一直在用一种极其聪明的方式操纵‘手’的涵义。” 晚年柯布的 “开放的手”,在科恩看来,实际上是通过将1938年的和解之手中所含的共产主义内涵“中性化”,通过把手设计得可以随风旋转,且两面都是正面,最终“为一种模糊的、战后的、人文主义话语所用。”

“手”最终直指科恩演讲的结论——

驴行柯布

柯布擅长在各种政治潮流中审时度势,见机行事。但同时,针对每一刻,他“或多或少都坚定地拒绝成为那些政党和国家领袖的附庸。” 换句话说,柯布在政治上忽左忽右,“既显得极端模棱两可”,也同时展现出一种“始终不明确选边站队”的高超技巧。

在科恩看来,其他一些“明确选边站队”、投靠强权的御用建筑师,是让权力操纵建筑;而柯布似乎相反,他似乎在为了建筑 “操纵政治”,“或至少在保留自己建筑理念和专业性的基础上,利用当时的政权来达成目标。”政权和政客是他的工具而已——“柯布从未停止视政客为接力者、他的项目的中介、他的建筑理念的刺激力量。”

科恩将柯布的政治术概括为“zigzag”策略,知识雷锋将其巧妙地译成“迂回术”,呈现中性色彩,非常符合科恩演讲的基调。科恩以超强的同理心和宽容态度,将柯布在不同时刻,与不同政客的打情骂俏,看作是为了推动建筑学进步的“政治术”。最后科恩甚至极富诗意地引申:也许“开放的手”才是柯布真正连贯的“信仰”——通过清除手的具体政治意涵,柯布“使其成为和谐的象征,也成为他对剧烈变化着的世界所做贡献的标志。”

我被科恩的历史分析所信服,认为他对柯布的论述是贴近史实的。但我个人缺乏科恩的宽容,会对柯布的政治做出更强的道德评判。在英法文中,zigzag还有“驴行”的讽刺含义(zigzag donkey path。科恩演讲后的问答环节中,也有听众提到这点。)柯布曾在1927年宣称:“弯曲的街道是驴道;笔直的街道,人的路。” 而在2016年,大师的政治轨迹被描绘为zigzag,我个人觉得其中有很强的讽刺性。

Zigzag中的负面含义进一步扩大,就是骑墙派、见风使舵、机会主义……难道大多数建筑师在和权力打交道时,不都是这样?那他们与柯布的本质区别又在哪里?是不是仅仅在于:大部分建筑师既没有政治立场,又没有专业愿景,只是浑浑噩噩、随波逐流;而柯布虽没有政治立场,但有超人的专业愿景,还能时时地雄辩、智慧地以捍卫建筑学的名义(今天人称“自主性”),为自己的道德污点辩白?

科恩-柯布的zigzag,也让我时时想起库哈斯的“冲浪”比喻:“我们有点像浪上的冲浪者:他不控制它们,但他了解它们;他知道如何利用它们,也知道如何反抗潮流。” ——这恐怕也和柯布的“迂回术”是一回事吧?

借助科恩演讲,我们似乎可以理出建筑师面对强权政治的三种策略:

1.投靠(直行一):如投靠墨索里尼的马塞洛·皮亚琴蒂尼(Marcello Piacentini)、投靠希特勒的阿尔伯特·施佩尔(Albert Speer)、投靠斯大林的鲍里斯·伊凡(Boris Iofan)等

2.抵抗(直行二)如柯布工作室里的让·普鲁维(Jean Prouvé)和夏洛特·佩里安(Charlotte Perriand),两人在二战期间,一个投笔从戎,加入抵抗运动,一个流落他乡,宁可牺牲自己的职业,也不愿与法西斯傀儡政府合作,折损自己的道德品格和正义追求。

3.迂回(驴行):如柯布。

相比第一类,那些将建筑学出卖给强权的投靠者,我当然敬仰坚守现代建筑原则的迂回者柯布;但相比柯布,在人格上,我更敬仰第二类抵抗者。

最后,我想追问:在投靠、抵抗和柯布式迂回之外,还有没有其它策略?

骑士行异见者

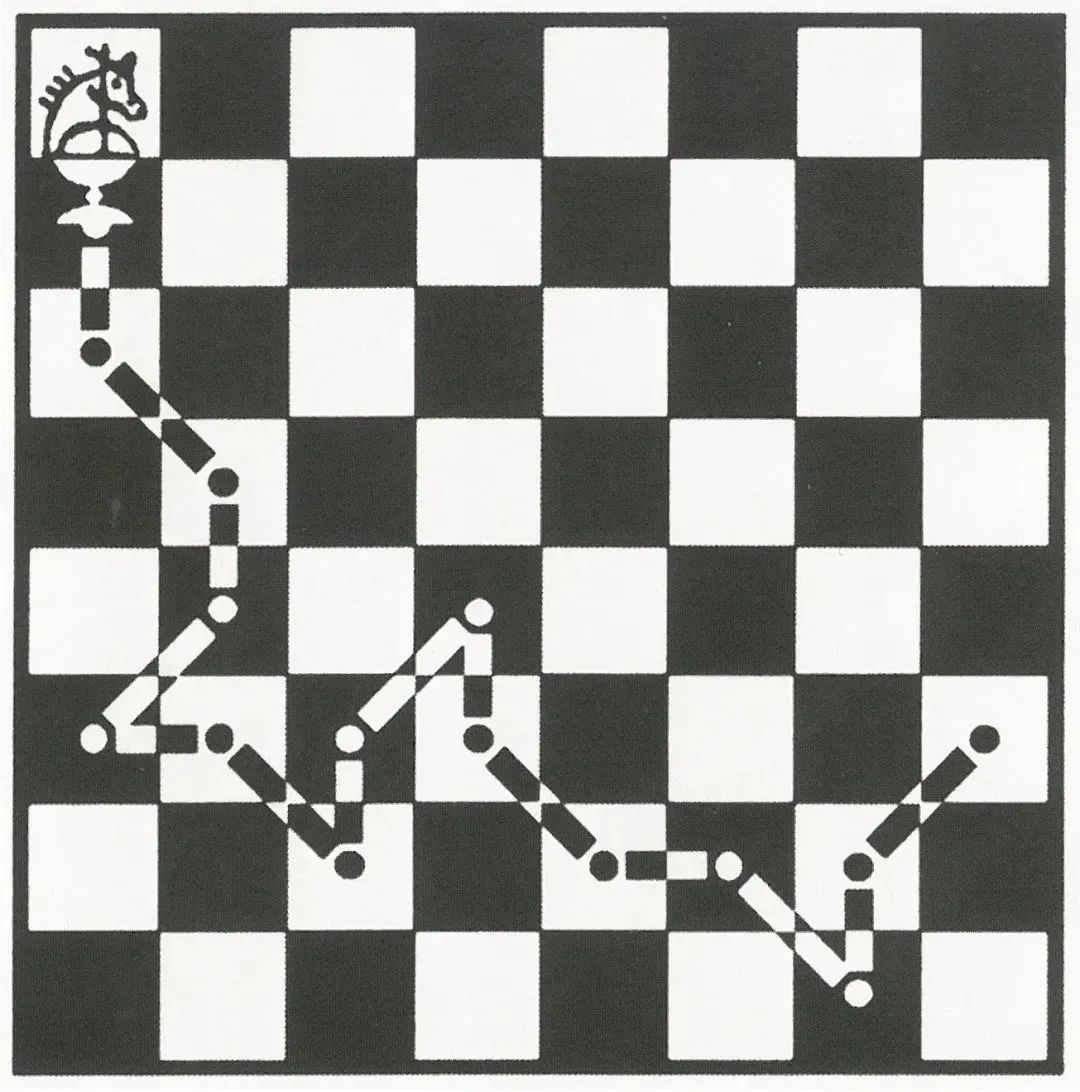

1923年,流亡柏林的俄国文论家什克洛夫斯基(Viktor Shklovsky)将他在1919-1921年间在俄国写的系列短文辑录成书,取名《骑士的移动》(Knight’s Move)。他在前言中写道:在横平竖直的棋盘网格中,骑士却要以奇怪的L形曲折路径移动(即zigzag),为什么?

什克洛夫斯基解释:一是出于艺术本身的特性;二是因为在他的时代,艺术已被禁止直抒己见,艺术家只能曲折移动。但这“骑士的移动”,不是懦夫的闪躲,而是勇者的摸索——“当我们用自己的双眼所看到的,比诚实的卒子和尽职的国王看到的更多时,我们(不这样做)还能做什么呢?”

什克洛夫斯基的“zigzag迂回术”,不是政治术,而是创作术。他探讨的是:如果到处都是高压禁忌,艺术家不愿归顺权力,还要继续创作,该如何做?什克洛夫斯基坚信:沿着曲折路径移动,使用间接隐晦的手法,仍能为艺术注入新的想象力和语言能量,抵抗强权催生的媚俗和陈词滥调。

建筑师一定会问:什克洛夫斯基的 “骑士行”作为一种艺术策略,还比较容易理解,因为艺术毕竟可以充分利用象征和隐喻,表达不方便直说的话。但是建筑如何“骑士行”?

我心目中的典范是巴西建筑师阿蒂加斯(Vilanova Artigas) 和卡洛斯·卡斯卡迪(Carlos Cascaldi)的圣保罗大学建筑与城市学院大楼。整栋楼基于两位建筑师坚定的共产主义信念,极力弘扬空间的公共性和流动性。任何圣保罗大学师生和市民,都可从开放的大学校园,自由进入大楼,随意通达各层,并通过中庭进行各楼层间的视觉互动。在巴西军事独裁政权期间,这栋楼成为大学师生和市民们聚集和静坐示威的理想场所。巴西当代建筑师安吉洛·布奇(Angelo Bucci)曾向我这样描述该建筑:"当圣保罗的市民被迫沉默,该建筑本身在持续发言。"

在禁忌下,无法直行,只能迂回。但这迂回不是柯布式的机会主义政治术,而是一种仍坚持鲜明道德政治立场的、异见者的创作术。不是为了建筑操纵权力,而是利用建筑为沉默的人们讲述政治——异见者的骑士行。

分享文章

- “设计一个梦想城市容易;重建一个活的城市需要想象力。”—— 阅读简·雅各布斯:思考中国大城市的死与生

- 蟹行、驴行、骑士行—— 听《迂回艺术:柯布西耶的政治》有感

- 林少伟:亚洲城市中的公民建筑师|“逝者如师”系列

- 矶崎新:暗黑反讽、另立中央|“逝者如师”系列

- 文丘里的暧昧空间诗学

- Me Neither/我也没

- 阿尔托:对自然、文化和社会的三重礼赞

- 为什么要把建筑史与社会史连起来写?|“梁思成与他的时代”演讲之一

- 重新开端—— 康“起源”建筑思想的起源 | 纪念路易斯·康诞辰120周年

- 朱涛:广度的人与深度的建筑师

- 朱涛 | 画别2020:它真的那么糟吗?

- 建造的诗学,促成“公共显现” | 弗兰普顿2019索恩奖章获奖演讲

- 深圳高密度校园设计:“边界内突围”

- 空间行动 2016-2020|朱涛建筑工作室四周年

- 2020 穹顶世界 | N95之家——“回家”展中展

- 俄国自由像——2020年虚拟毕业典礼的虚拟感言

- 独裁者的通天纪念碑,成为年轻人的游泳池

- 纪念胡慧姗(们) | 5.12大地震十二周年祭

- 妄想狂-批判性——细读库哈斯的一座别墅(二)

- 不当记者的编剧不是好建筑师——细读库哈斯的一座别墅(一)

- 湛江港——人类错误的纪念碑

- 从瘟疫隔离到全景敞视 ——疫病期间读监禁史(二)

- 从四马分肢到灵魂整治——疫病期间读监禁史

- 形式追随热病:一场翻转香港城市格局的疟疾

- 疫病之下,香港菜市场转型的启示

- “建筑是治疗的机器”—— 读《疾病、疯狂、犯罪作为形式基础》

- 我们是否真正拥有“公共空间”?