阿尔托:对自然、文化和社会的三重礼赞

“也许阿尔托作品的最杰出特征——这特征似乎与他对意大利城镇的研究相关,是他努力使每一栋建筑都成为一个社会的缩影。”

分享文章

在今天,将一组摩天楼堆成假山或梯田状,就能减轻人对自然的伤害吗?同样,将一栋大楼做成一个超大斗栱或铜钱的样子,能填补人失去文化信念的空虚吗?一个壮观的shopping mall中庭,能聚集摩肩擦踵的购物人群,但能帮助人聚成一个公共社会吗?

本次“细读经典,从头学建筑——朱涛工作室午餐分享系列之二”,朱涛以早期阿尔托的两篇文章入手,体会大师成长初期如何从意大利城镇汲取养分,感悟自然、文化和社会之间的关系,逐渐发展出他在规划、建筑、景观和室内设计中的空间观念、形式语言和社会愿景。

一、从山城到中庭:早期阿尔托的空间观念孕育

谈建筑师,我特别爱细读建筑大师的早期成长。年轻青涩的时候观念虽然朦朦胧胧,但往往已埋下思想种子,到后期越来越有力地成长起来,开花结果。

1924年,26岁的阿尔托(Alvar Aalto 1898 –1976)和30岁的艾诺(Aino Aalto)结婚。艾诺是阿尔托在赫尔辛基理工学院建筑系的师姐,到阿尔托的事务所成为他的助手。两人很快宣布结婚。在婚礼上,阿尔托说欠了艾诺很多工资没发,娶她是唯一能逃债的办法……小两口决定去意大利度蜜月。他们在学校就培养出对意大利建筑的热情,终于有机会一睹 “欧洲建筑文化摇篮” 的真容。

阿尔托与艾诺从芬兰乘飞机到维也纳,再坐火车前往意大利,一路途经奥地利的因斯布鲁克、意大利的维罗纳、可能还有佛罗伦萨,最终到达帕多瓦和威尼斯。路上,阿尔托不停写信给事务所,督促伙计们拼命挣设计费,好汇盘缠支撑小两口继续旅行。

蜜月大概持续了一个多月,大后方实在无钱可汇,只好遗憾折返,最终也没能抵达罗马和意大利南部。但这段短暂旅程,已经成为阿尔托最重要的“行走中的建筑学”之一。此后多年,阿尔托频频再去意大利,将他在地中海所感悟到的空间启蒙,带回他家乡芬兰的空间实践中。

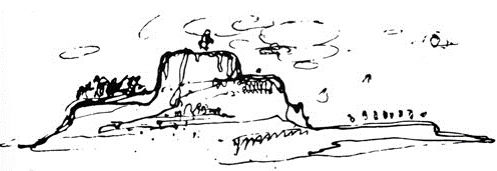

山城:合成地景

1924年蜜月归来不久,阿尔托写了一篇文章《山顶城镇》(The Hilltop Town)[1]。这篇文章没有正式发表过,但它非常重要,是理解阿尔托空间思考的一条重要线索,文中所表述的观点一直延续到他晚年的实践。

阿尔托在文中首先说,在帕多瓦的 Santa Maria del Eremitani 洗礼堂中,有几幅安德烈亚·曼特尼亚(Andrea Mantegna) 的壁画,其中一幅,地景(landscape)占据了主导地位。

原文这样说:“首先,这幅画包含某些东西,我们可称之为‘合成、综合的地景(synthetic landscape)’。这是一个建筑师对地景的愿景,一个对今天城市规划师该如何执行他们的任务的小小暗示。其次,它是一个对地壳的精彩分析……”

换句话说,在阿尔托眼里,一个建筑师理解的风景、地景,或说对景观的综合性愿景,在这幅画里表达出来了。然后他开始感叹:“任何人只要被意大利小城的魅力迷倒过一次,任何人只要体验过一次那种完美的感觉——至少就我本人来说,每当卡涅斯(Cagnes)、贝加莫(Bergamo)、菲耶索莱(Fiesole)的山的记忆从我脑海中浮现—— 他的血管中便会流淌着一种奇怪病毒,它所导致的疾病无可救药。”

“美总是导致痛苦。如果你被允许享受一次,你将永远遭受每天围绕我们周围的丑陋的折磨。你对美的感知越深,你的日常折磨就越苦痛。那些从没有进入(美的)世界的人就不会受折磨。”

今天读这些文字,当然能指出一些青年阿尔托的矫情,但我们仍然要认真对待。比如,我就越来越真切体会到他所说的“痛苦”:当被各种开发商邀请去看场地,发现他们已经把山推平、池塘填满、把树砍光、鸟赶走,才邀请你去设计建筑、景观。当眼睁睁看着他们这样糟蹋土地,会不痛苦吗?

对于阿尔托,在意大利看到的 “升起的城镇(Rising town)” 已经成为 “一种宗教、一种疾病、一种疯狂”。他说:“山城,那些弯曲的、活的、以数学家们未知的维度行进的不可预测的线,对我来说,是各种事物的化身。而这些事物在现代世界中,在粗暴的机械学和生命中宗教般的美之间形成强烈对比。这是一种日常的但又是精彩的艺术形式,它在现代时代被否定;的确,今天主导的思想是要竭力要避免它。”

1924年现代建筑运动才刚刚兴起,阿尔托一开始就表现得与众不同:他对自然有着深厚情感,并意识到现代建筑某些潮流中所弘扬的机械美学,有可能否定自然、天然的美。

阿尔托继续写道:“它(山顶城镇)是城市设计中最纯粹、最个人化、最自然的形式。最重要的,当从人眼的层面上——即地面层面上——看过去,它有一种自然的美,展示出最完整的轮廓。在这种视野中,人的感知完全开放、没有阻断,并适应了人的尺度和感觉限制。” 这段论述不是特别清晰,但能感觉到他对自然、地形独有的敏感性。

可以说,纵观阿尔托的实践,他的房子没有一栋是当作在平地上设计的。我们反过来想:地壳上哪有一块绝对平的地?而阿尔托如此笃定,他设计的每一栋房子都是对地形的礼赞。每栋房子,不管多大,都成为一个充满微妙地形的“山地城镇”。

中庭:内含的风景

如果说《山顶城镇》预示了阿尔托的城市规划、建筑和景观设计的原则——将空间打造为“合成地景”,那么他在1926年发表的另一篇文章 《从门阶到起居室》(From Doorsteps to Living Room),则将“合成地景”思考延伸到了室内设计。

如何从室外进入室内,如何进行外部自然和内部景象——我称为“内含的风景”——之间的对话或转化?阿尔托在这篇文章中,首先以安杰利科修士(Fra Angelico) 的画作 《圣母领报》(Annunciation,或译作《天子报喜》)为例,说明他的空间理想。

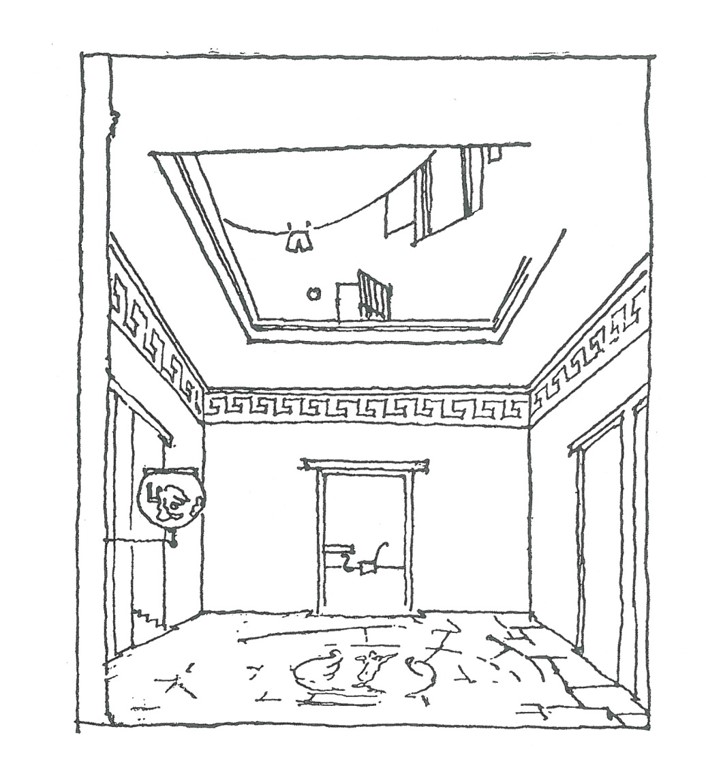

这幅画讲的是天使降临,通报圣母玛利亚:您有喜了!—— 一个宣告感灵成胎的场景。阿尔托说:“这幅画提供了一个‘进入房间(entering room)’的理想例子。画中所呈现的‘人-房间-庭园’的三位一体塑造了一个关于家园的难以企及的理想画面。圣母脸上的微笑,同样可以在建筑的精致细节上和庭园中美妙的花朵中看到。两个东西清晰展示出来:房间、外墙和庭园的整体性,这些元素的组合赋予了人物以尊贵地位,并表达了她的心境。”

这就是阿尔托眼中最理想的居住或生存状态。他读到了画中房间和庭院外墙的高度一体化——从里面的房间、到过渡的拱廊空间、再到台阶和室外花园、院墙都是一个整体,这些元素组合赋予了中心人物——居住者的尊贵。

在阿尔托看来,芬兰当时的建筑非常糟糕。新贵们的别墅孤零零立在街边,傲慢、粗俗,大门紧闭,与环境毫无关系。而他认为廊道设计有很大余地来调节室内外关系:“我们的门阶的正确地方是从街道和道路进入庭园的地方。庭园的墙是家的真正外墙。在庭园里,不光在房子和庭园之间,在房间摆布和庭园之间,也要有开放的通道” 。

这篇文章的焦点是室内。由于气候寒冷,芬兰的房子会封得很紧,不可能像在气候宜人的地中海一样拥有敞廊和天井。于是阿尔托写道:“芬兰的家应该有两张脸:一张是美学上直接与外部世界相连;另一张是冬天的脸,向内翻转,在室内设计中可见。庭园和室内的中庭成为一对紧密相连的组织。” 意思是,如果风景能引到室内设计,冬天仍可坐拥景观。

文章接下来的插图是意大利庞贝古城(Pompeii)的广场(Forum)废墟,这些柱廊顶着的“屋顶”就是天空。这没有真正屋顶的敞廊,却清晰界定了这个空间,让它介于室内外之间。

另一幅插图是瑞典建筑师Carl Hörvik的作品, 一个天花板很高的大起居室,高耸的壁炉烟囱几乎是城市尺度,垂直落地窗把森林景象和光线引进室内,让起居室有一种室外风景的感觉。

阿尔托还引用了他的大英雄柯布西耶的新精神馆,那是柯布理想中高层公寓的一个单元展示。两层通高的大露台成为一个“空中花园”,室内居住空间呈L型围合这花园,让住户在空中仍能感受平地居住与花园的交融感。

他还举了Erik Bryggman的一个室内例子:小小门廊界定了入口空间,起居室虽很小、摆设简朴,但却有种城市广场的感觉——外在风景注入了室内。

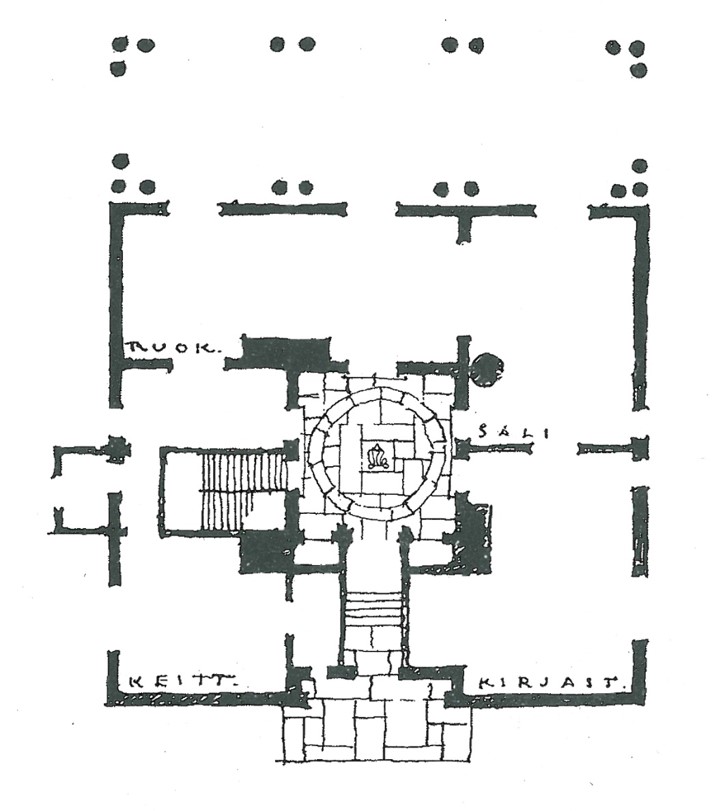

最后阿尔托还夹带私货,介绍了自己给哥哥设计的小住宅。平面有点像帕拉迪奥圆厅别墅,只是九宫格很小,中央挖了一个像天井一样的通高方孔,形成方整的小中庭。阿尔托很俏皮,想象楼上是一圈卧室,向着中庭挂些裤衩、床单等。在这个内部“天井”挂衣物,显得像地中海的街道一样。他这样做,既在私密空间的中央营造出开敞、温暖的情趣,也有效抵抗芬兰的寒冷气候。

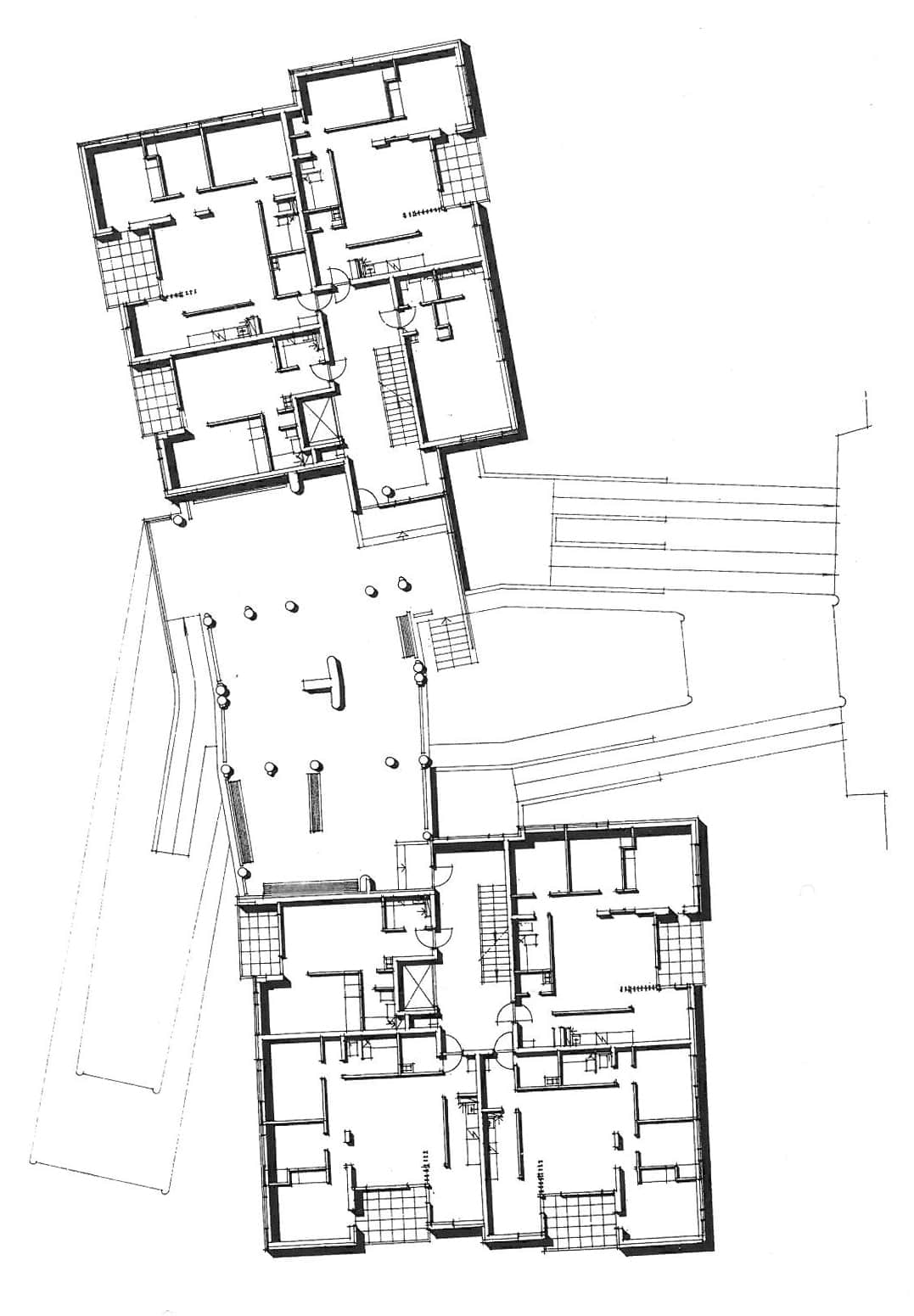

我们看到,30多年后,他于1955-57年间为西柏林设计的Hansaviertel Apartment仍坚持这种理念。这是一栋高层集合住宅,阿尔托仍力求实现类似低层别墅般的空间品质。他不愿让阳台往墙身外悬挑,也不喜欢阳台成为一溜贯通的走道。他视阳台为露台(patio),内嵌在各住户单元中,为房间所围绕,与客厅一道成为家居生活的中庭。阿尔托称该住宅为“露台公寓Patio-apartment”。

总之,《山顶城镇》和《从门阶到起居室》两篇文章很短,也确实很稚嫩,但却展示出早期阿尔托两条重要思想线索:一是他意识到城市与建筑的形态应与自然地景紧密结合;二是即使进入建筑内部,不管气候多么不允许内外贯通,仍能塑造出“内含的风景”。从城市、建筑、景观到室内,阿尔托已经建立起如何通过空间礼赞自然、文化和社会的基本策略。

二、自然与文化:阿尔托的语言张力

在细读阿尔托的作品前,简单理一下“文化”与“自然”的概念。

自然(nature):拉丁文natura,指本质特征、内在性格。来自古希腊词physis (φύσις)——植物、动物和其它物种按自身规律发展出的特征。

文化(culture):拉丁文cultura animi,指灵魂的培养——人类社会发展中形成的思想观念、社会行为和约定俗成。

如果找一个简洁形象来概括阿尔托的建筑对文化和自然关系的处理,我会选斯芬克斯(狮身人面像)。它的身体是动物——属于“自然”,匍匐在地上几乎与地形融合;它同时高高昂起头——属于“文化”,是人的面目和智慧大脑。思想习俗与自然结合起来,但互不取代,而是相辅相成。

为更好的理解阿尔托,我们还需要从现代艺术的角度理解如何处理自然与文化的关系。1920年代现代主义绘画取得的一个重大突破就是在文化表达上,摆脱了对自然形象的直接描摹。我们可以用蒙德里安的戏剧性的绘画演变为例:从1909到1912年间,他尝试对树的形式元素进行一系列提炼。到了1920年,他开始完全摆脱具象,全力探讨水平和垂直线条、色块的构图。蒙德里安这一代现代主义画家认为摆脱了具象的迷惑,通过抽象的几何、色彩关系,才能真正把握“自然”,即揭示事物的本质特征和内在秩序。

回到我们专业,建筑难道不是从一开始就比任何其它视觉艺术更具抽象性?埃及金字塔、中国天坛很早就在处理抽象几何和“宇宙秩序”的关系。(可为什么现在建筑反而退化到弱智地步,热衷于模拟山、树和梯田等具体形象?)现代艺术,相对较晚地使用抽象语言,探讨自然的内在、结构性秩序,它反过来更促使像阿尔托这一批现代建筑师,更强化其学科本来就内含的抽象性。

阿尔托建筑中的“山顶城镇”和“内含风景”

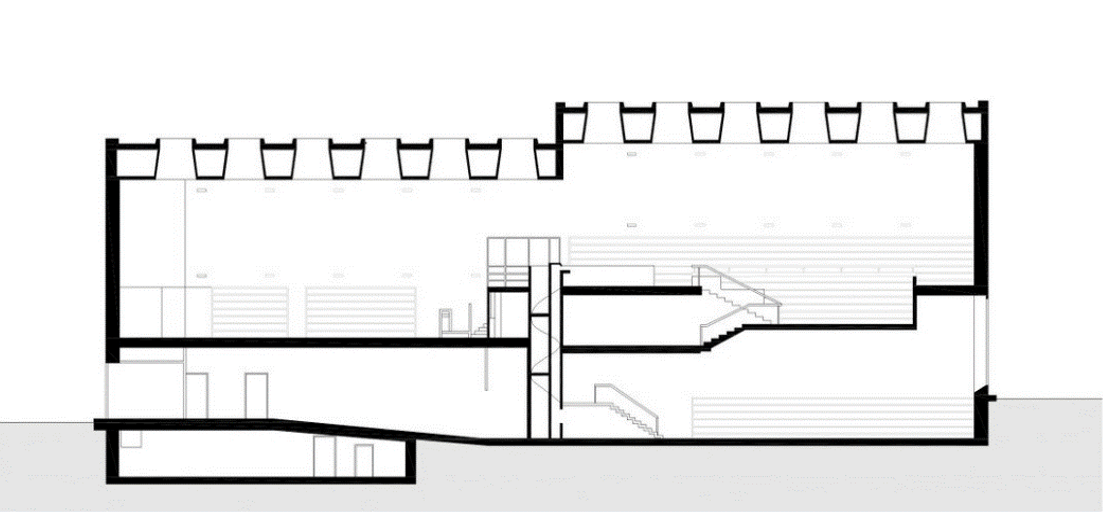

阿尔托的很多建筑,灵感源于自然,但绝不会去具象地模仿自然。比如他于1927年设计的维堡市图书馆(Viipuri Library),回应了前面提到的两个主题 ——“山顶城镇”和“内含风景”。他的草图中表达出起伏的山峰台地和辽阔天空意象,最终在图书馆的剖面中,通过层叠的平台、上下错动的天花实现。

另一个案例是玛利亚别墅(Villa Mairea)。我们从森林走进建筑,最先抵达的是入口雨棚,其支柱、栅栏和天花都在以比较抽象的建筑语言,呼应周围的森林。

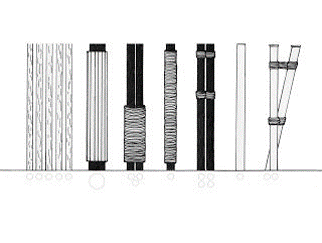

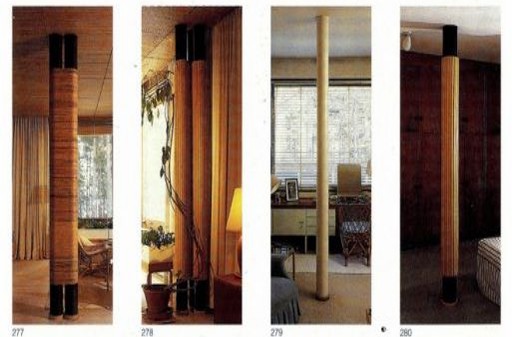

进入室内,起伏的地坪构成一个微型“山地城镇”。从门厅左转,拾阶而上,到达起居室,再右转登上去二楼卧室的楼梯。台阶和楼梯的铺地材料有丰富的变化外,还都被一排排垂直立柱簇拥。这些排柱也与客厅中的独立结构柱呼应。人在空间中行走,犹如穿梭在森林中。

阿尔托的确是在向芬兰的森林致敬,但他反对当代建筑师模拟传统民居,反对延续乡土坡屋顶和墙面上贴木片的做法。经过现代艺术洗礼的阿尔托,用更抽象的语言表达对芬兰风景的礼赞。我们可以想象,身处在芬兰密集的森林里,几乎就像行走在一个更大的“室内”。光线从树林缝隙透进来,这种“室内感”令人感到被包裹起来。而玛利亚别墅起居室内垂直建筑构件的变化,结合光线,营造出的正是这种森林 “意境”。

同时我们细看这些柱子,其做法各式各样,有用藤条裹起的纯黑钢柱、有单列钢柱,还有一对对的、三柱连排的……柱子对建筑学来说,不光是结构构件,也是文化符号。阿尔托利用藤条包裹的各种钢柱,一方面向自然致敬,同时也是对古典建筑柱式的回应。在自然和文化之间展开有张力的对话,而不是以媚俗语言屈从于任何一方,这是阿尔托建筑语言的魅力。

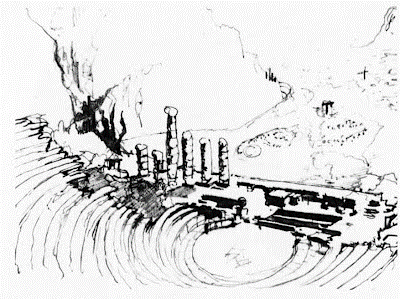

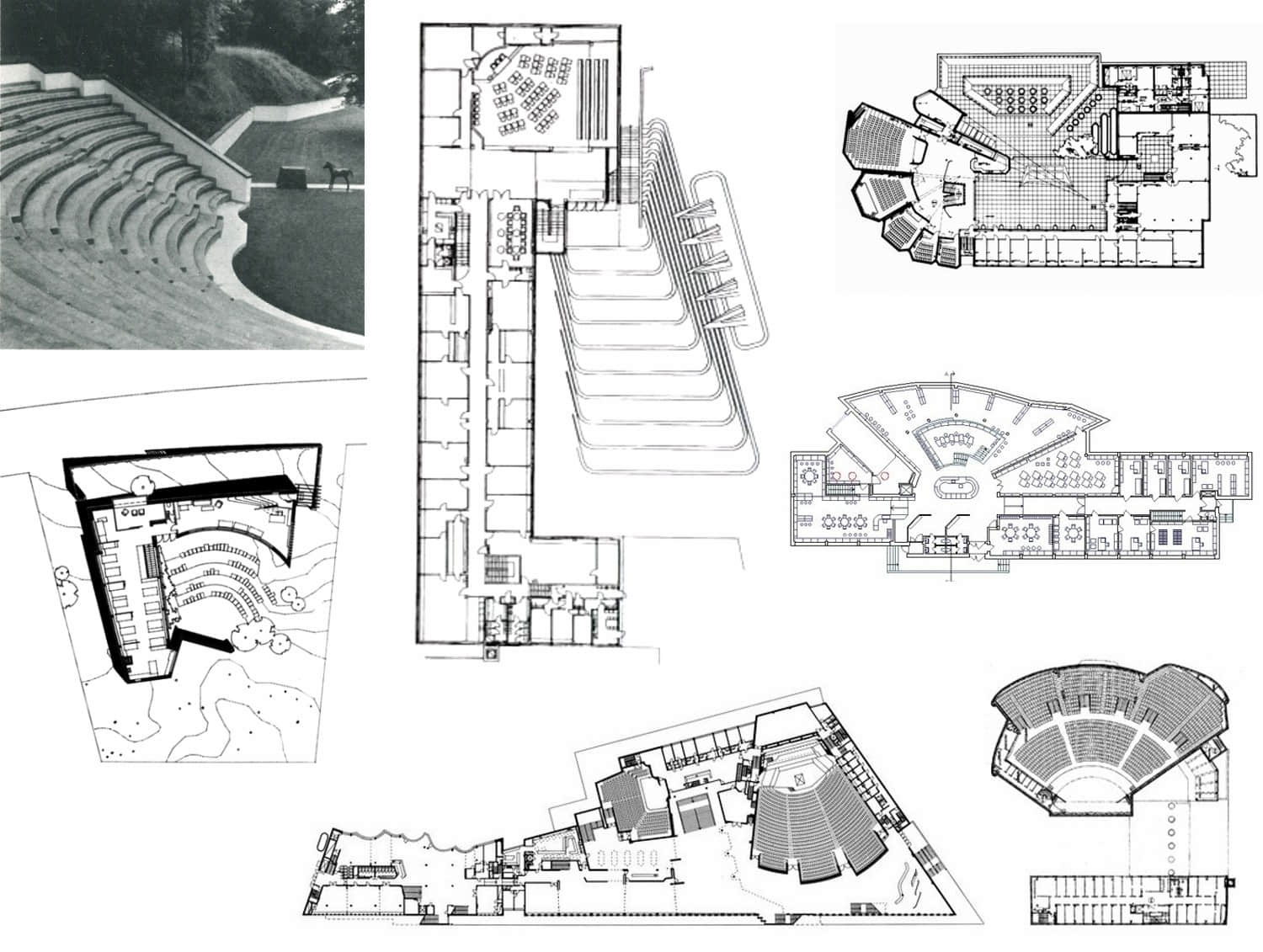

阿尔托建筑中的圆形剧场

阿尔托的设计中有一个反复出现的空间原型——圆形剧场。古希腊圆形剧场很巧妙,利用山坡开挖出半圆形,这是符合自然地形的;但它同时显然又是文化的:戏剧观演是古希腊最重要的公共生活之一。古希腊人在剧场达到集体迷醉,建立文化认同。总之,圆形剧场是自然地景和文化空间的高度融合,同时也包含着鲜明的社会愿景。

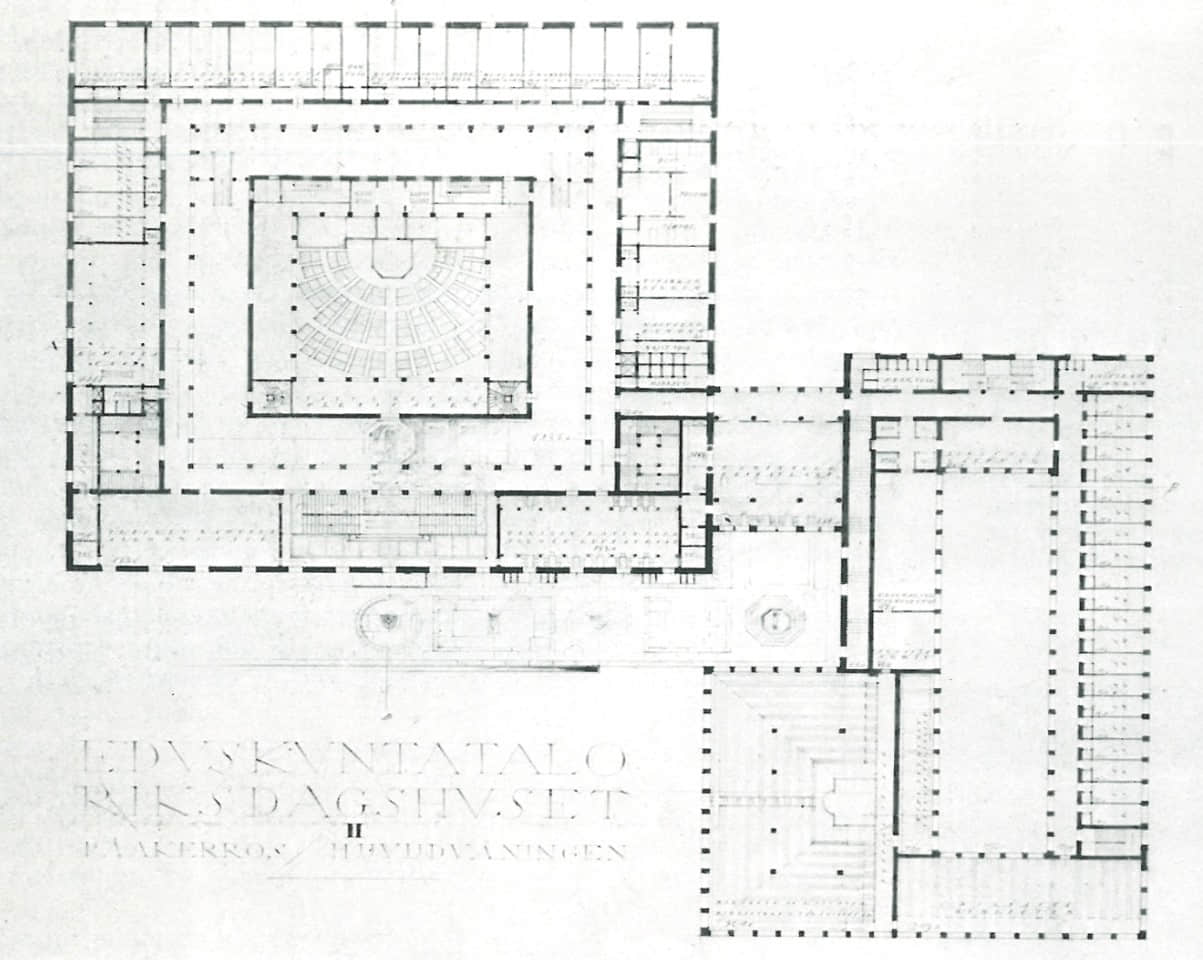

由此我们可以理解,阿尔托所使用的“圆形剧场”原型,不仅是空间形式,也表达了他的文化和社会愿景。比如,年轻阿尔托提交的芬兰议会大厦设计竞赛方案平面中,采用了方整的文艺复兴式构图:回廊院落,议会大厦在正中央。议会厅是“圆形剧场”,议员们讨论、争辩的场所。四周回廊设置了两个餐厅和咖啡厅,向公众开放,人们可以在整个空间随意走动、观察,也可以到二层回廊旁听议会辩论。

阿尔托把公共图书馆也放到建筑里,与议会大厦的主馆相结合。平面图里的长方形空间是书架,扇形围起的桌子是前台,供图书管理员环顾四方。由此可见,阿尔托很早就有了将议会厅和图书馆等公共建筑空间,按圆形剧场塑造的空间-社会愿景。这最终促成了阿尔托在建筑平面上的一大创举:在方整均质的矩阵平面中,嵌入扇形的中心放射状平面,然后努力协调二者间的关系。

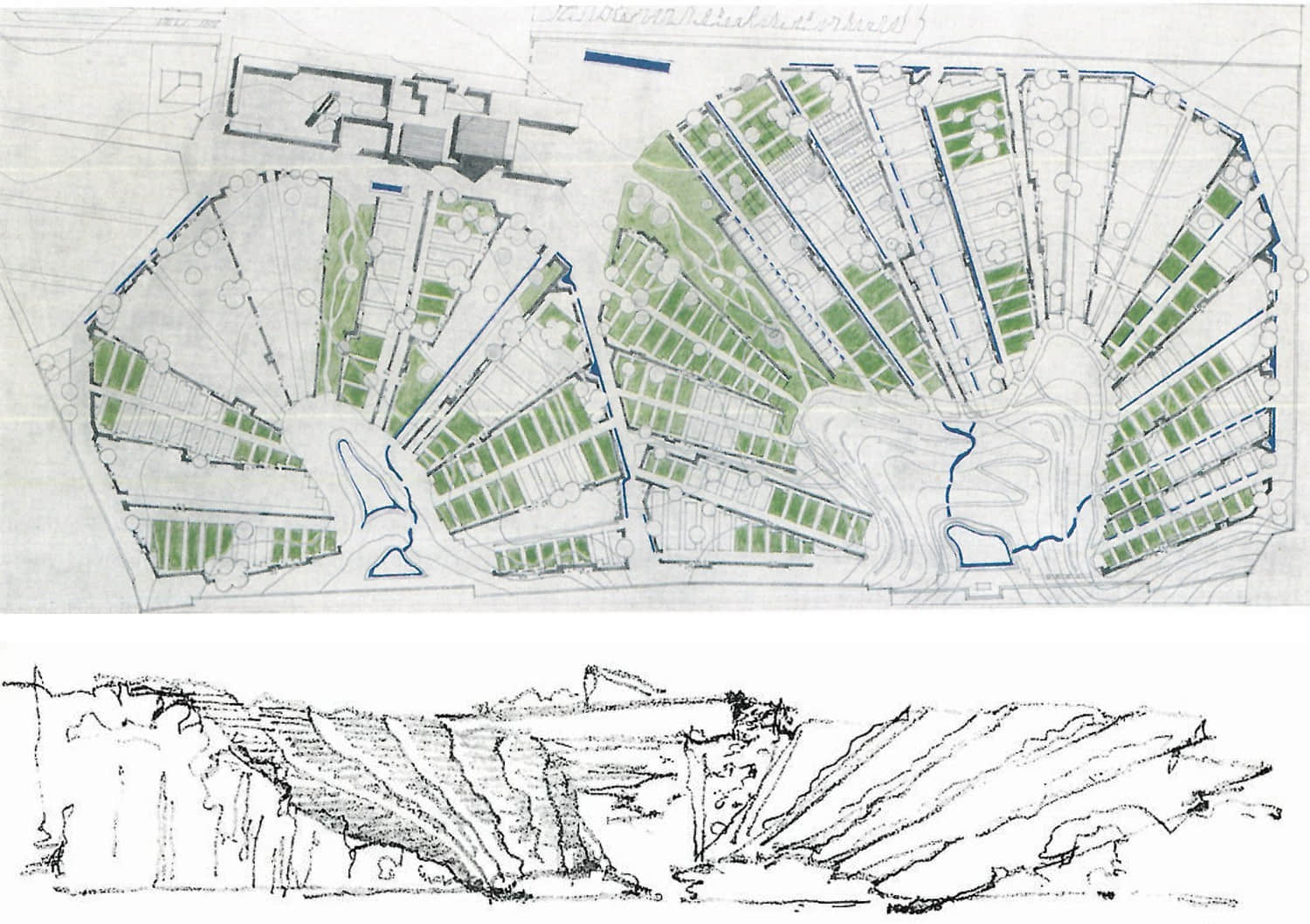

另一个例子是成熟期阿尔托的Lyngby-Taarbaek墓园方案,其主体空间是两个圆形剧场般的盆地,作为墓园。阿尔托把礼拜堂放在两盆地顶部,几间礼拜堂各自有独立出入口,互不阻碍,可以同时举行葬礼。这样可避免多家在礼拜堂外面排队,流水线式批量处理葬礼的非人性场面。

礼拜堂仪式后便是将棺材运到山谷盆地中下葬。阿尔托坚决反对用机械设备运输棺材。他希望延续传统方式,由人抬着棺材,缓缓拾级而下。放射状的梯步,每一条都伴随溪流,水面上飘着鲜花,一路流淌,最终汇聚到山谷底部的小湖。这样的地景设计,可以说是献给那些离开人世,迁徙到另一个世界的人的生命剧场。

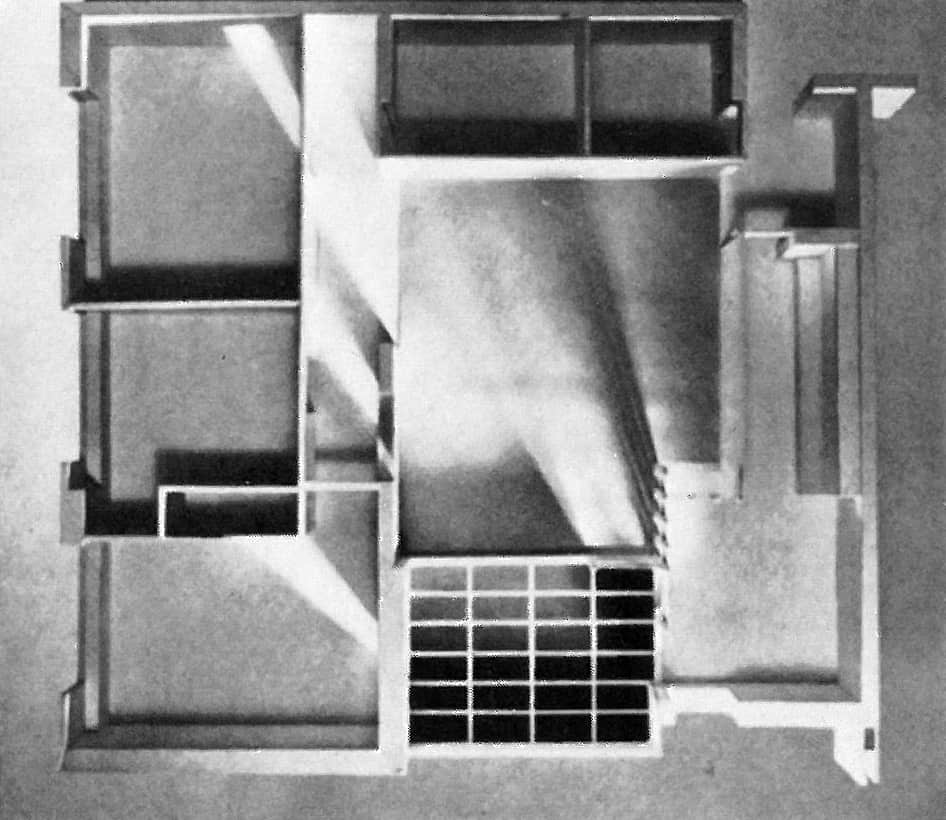

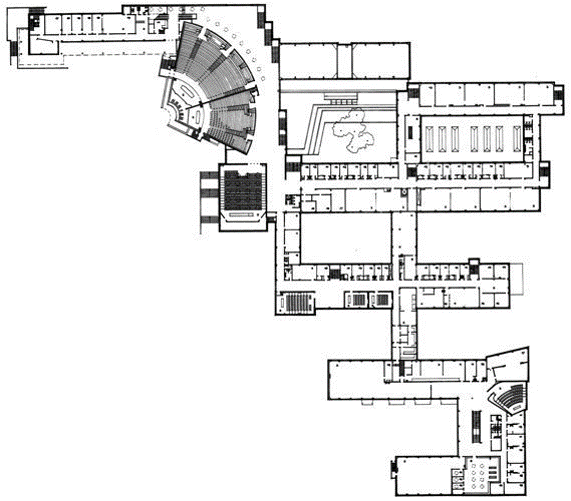

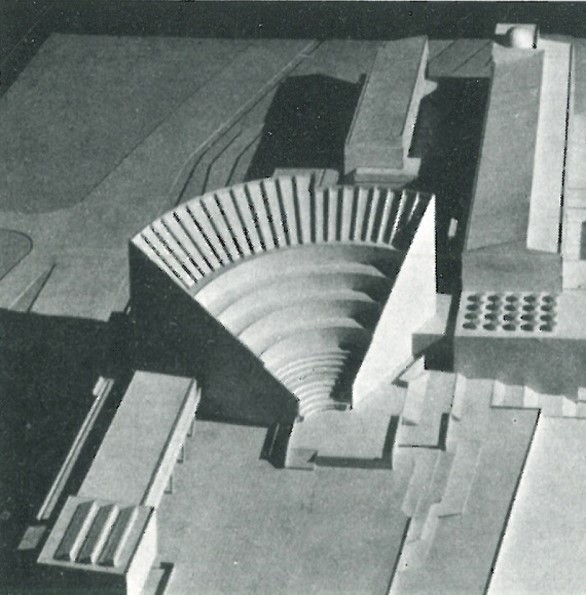

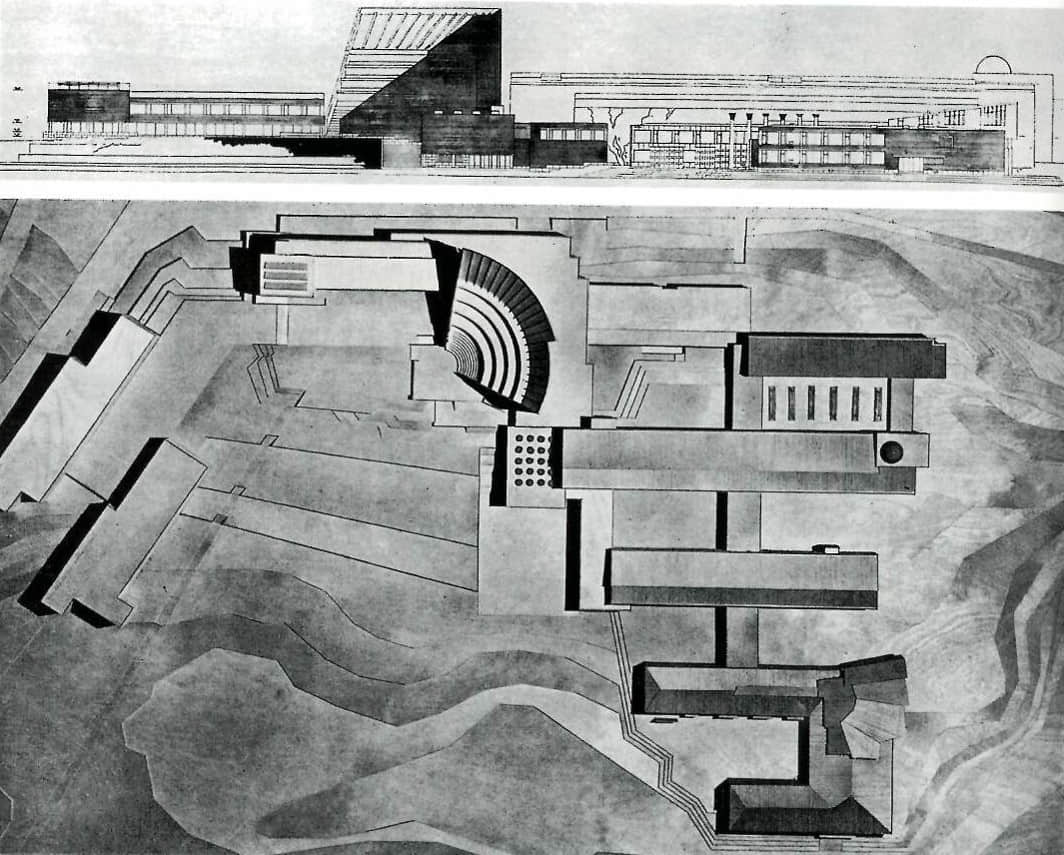

对于“圆形剧场”的运用,最著名的可能是阿尔托大学(前赫尔辛基理工学院Otaniemi校区)。在这个建筑群中,每个正交转角的节点都有一个阶梯教室,形成师生聚会的地方,也有助于打破矩形方阵的重复性,活跃庭院和转角空间。一系列阶梯教室中最突出的是大报告厅。

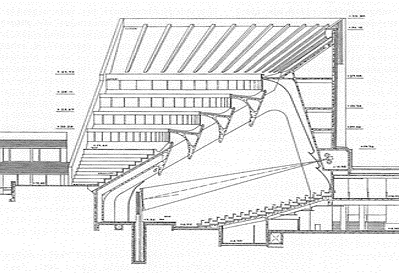

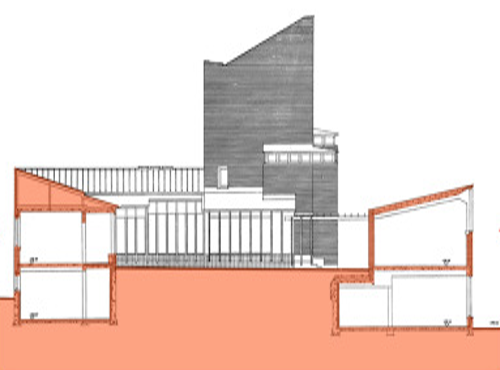

大报告厅是剧场、地景合一的建筑,整个校园空间都与之紧密配合。它首先很好地处理了地台,与更人工化的平台连在一起。台地用有力的直线处理,到室外地坪最低点用平缓的、更自然的曲线,地形慢慢用小折皱过渡。

室内设计也非常巧妙,剖面一气呵成。大报告厅的屋面上部坡度很大,成为台阶状的采光天窗,与空腹梁紧密结合,向室内透射进均匀细腻的光线。剧场屋面下部在室外则形成一个露天小剧场。大报告厅实际上是一个室内外双重剧场,内部引入自然天光,外部则与整个校园的地景融为一体。

阿尔托的市政空间

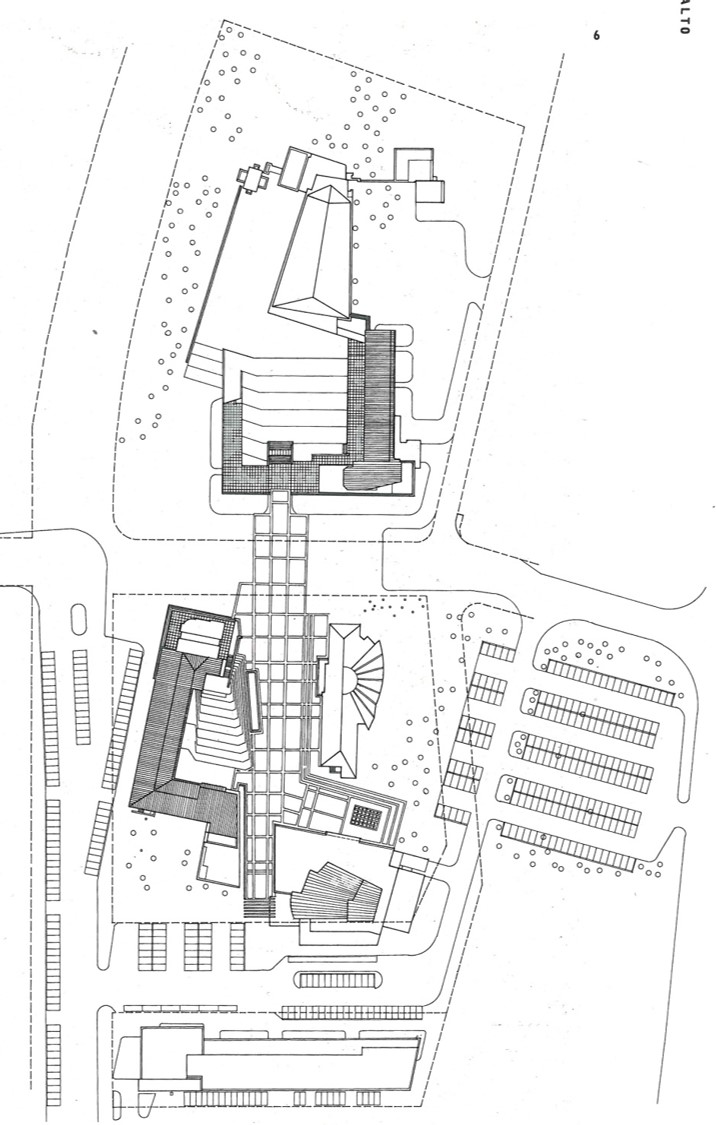

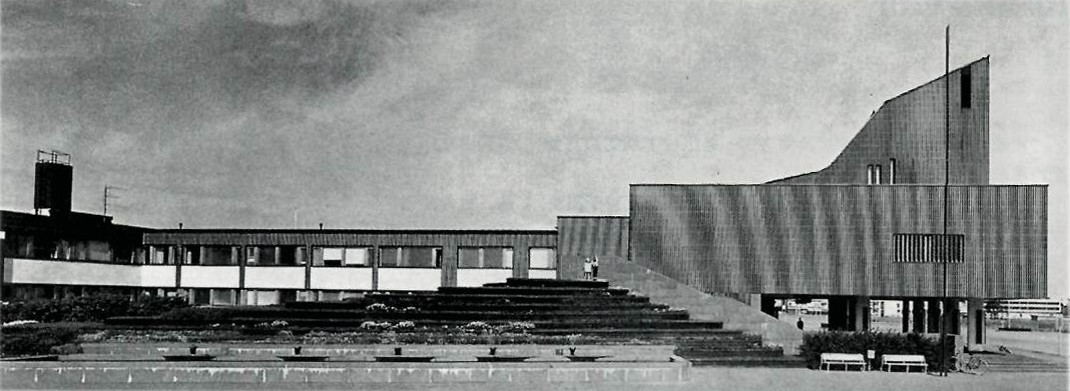

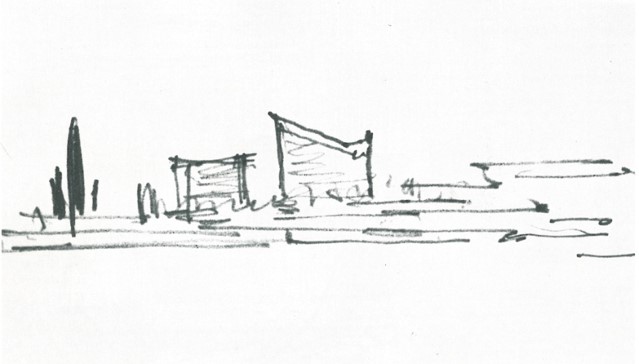

这里重点谈阿尔托设计的两个市政空间。首先是位于芬兰塞伊奈约基(Seinäjoki)的市中心,包括市政厅、音乐厅、图书馆和教堂等一个群落。从平面图看会发现,这个群落有大致的轴线,但很多建筑在局部偏转,要么与周边的道路转角呼应,要么用来塑造丰富的步行空间体验。

音乐厅入口雨篷,也是进入市中心广场的门户。透过这压得很低、异常谦逊的门户,人们可以看到远在广场尽端的平面偏转、体型高耸的教堂钟塔。

走过音乐厅,首先看到的是一片地景层层跌落下来,那是市政厅非常低调的西面——整栋建筑匍匐在一片丘陵坡地上。你的视野中,右侧是突然拓宽的广场,南边缘被图书馆围合,左侧是吸引你拾级而上的草坪台地。

沿着草坪往上走就像踏上自然丘陵。阿尔托在这平坦的市中心,将芬兰的起伏地形移植进来。呵护这片丘陵的是北侧市政府办公楼,其立面上交织着蓝色筒状釉面砖、木头和白色粉刷墙,有种小山村聚落的亲切感。

而当你转到市政厅的东部,你才发现东立面才是建筑的“正立面”,或说是文化、社会正式展现的一面。堂皇的门廊、大堂与上部房间形成厚重的裙房基座,其上是高昂的、皇冠式的议会厅——这城市最重要的决策都将在那里进行。市政厅从这个角度看就不“谦虚”了,而是社会化、仪式性的宫殿,是公众依靠民主程序、达到共识的政治空间。

从南面广场看市政厅,它非常像我前面提到的狮身人面像:背面融入地景,正面挺立展现——自然融合与文化的昂扬表达,在同一栋建筑中并存。

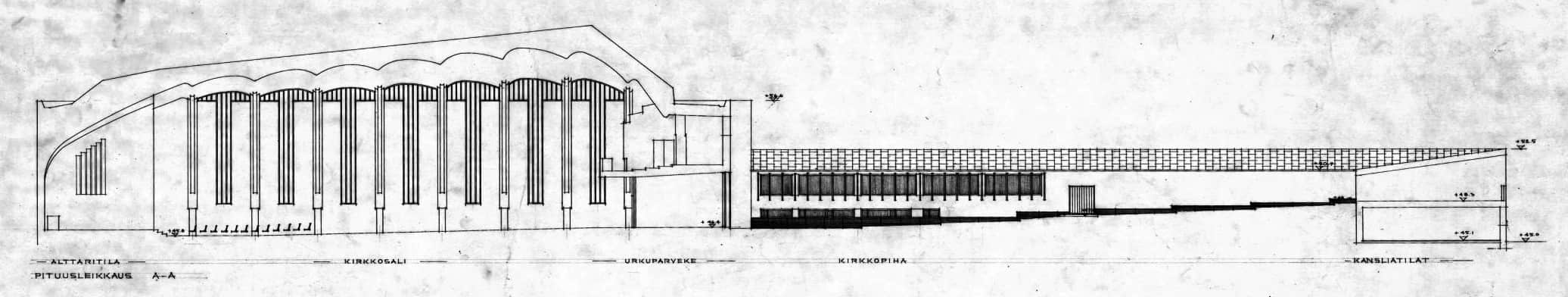

沿着广场中轴廊道继续往东走,穿过马路,就到了东部教堂聚落。登上一个如雅典卫城山门一样的台阶平台,你可以回望整个市中心西组团,也可顺着大草坪的台阶,逐级而下,走向教堂。神妙的是,步步下沉的草坪,又成了一个草地露天剧场。其舞台中心便是教堂的正门。

从大草坡一步步下来,进入教堂的第一重门廊,再继续往室内走,你会发现教堂的地面衔接了草坪的斜度,也在持续向圣坛方向倾斜。教堂的屋顶也相应地微微下沉。如果教堂大门打开,礼拜或其它公共仪式可以从教堂蔓延到草坡,成为一个室内外合为一体的超大剧场。

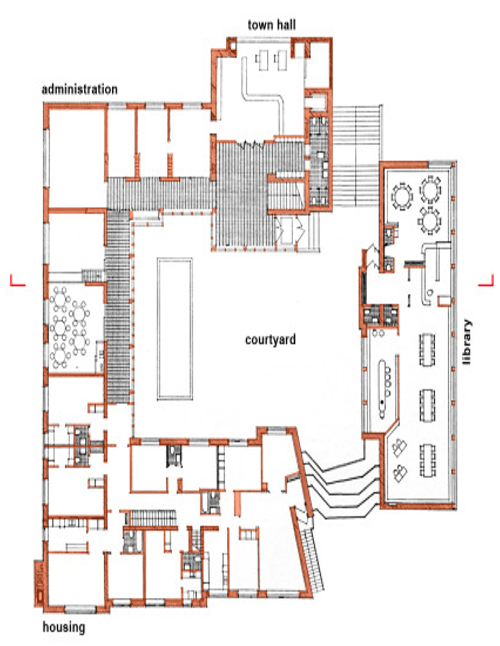

第二个市政空间是山纳特赛罗镇政厅(Säynätsalo Town Hall),它的尺度更小,但几乎综合了所有阿尔托的空间愿景——山地城镇、院落和内含风景等。他的草图概括了三大元素:森林、层层台地及上部突出的建筑——办公室聚落和议会厅。场地原初地形比较平缓,阿尔托结合建筑堆出一个一层高的地台。图书馆和客栈的底层埋在地台里,地台顶面则在二层形成一个小院落。

这个建筑的台阶式入口也有两个“面”:一面像小山村,不规则折线的台阶、表面覆盖草坪、台阶侧面用木板围护;另一面更正式,台阶采用笔直工整的形状,以黑色花岗石铺就。人可以自由选择用哪一个台阶入口,进入镇政厅这个政治空间。

无论从哪一侧台阶上来,都可以站在二层平台院落的“缺角”上,沿对角线视线,一眼看穿整个院子,里面有植物、喷泉、雕塑,以及环绕的玻璃廊道。镇政厅的大门前用鹅卵石铺地,再过渡到黑色花岗石,再加上木格栅门,如同家屋门一样亲切。

进入镇政厅,可直走,顺着朝向庭院的回廊,到达各办公室和小会议室。回廊靠窗一侧做了红砖砌成的坐凳,下装暖气片。芬兰的寒冬阳光角度很低,对面图书馆的斜屋顶特意设计成10度,保证阳光最大化地照射到廊道内。

进入镇政厅大门后,也可向右转,进入洞穴一样的砖砌楼梯间。墙上的横向铺装指示的是结构承重,地面的纵向铺装则引导人行走的方向。

沿着厚重封闭的楼梯向上,到转角处会被透入的阳光引导,继续前行。最终进入高居庭院上空、皇冠一样的议会厅。

议会厅内部是一个高耸空间,光线很暗,一些间接光从高窗或磨砂玻璃窗透进来,显得这个政治空间如教堂般神圣和神秘。

议会厅内,墙上挂有城镇的徽章、地图,还有阿尔托的好友、法国画家莱歇赠送的一幅画。顶部天花有两个像折扇一样的木屋架,支撑着议会厅的斜屋顶。从低处的台阶、庭院、回廊,经过螺旋状的攀登,最终步入高耸的议会厅。你其实是从低层如家居般亲切的行政空间,进入上层尊贵、神圣的政治殿堂。

在厚重的红砖围合下,阳光被过滤成漫射光弥漫进来。公民们坐在一起(桌椅表面黑色皮革闪着幽幽的光),认真探讨每一项公共事务。他们的发言,在厚重的砖墙之间回响。头顶上是两个轻灵、飞翔般的木屋架,支撑着一片木构坡屋顶……阿尔托这些卓越的空间和建构手段,最终传递的是他对人作为空间主体的关爱,以及他对人能聚在一起,携手共建公共社会和公共政治的神圣性的颂扬。

可以有很多角度欣赏阿尔托的作品,地域特色、材料性、建构和细部品质、人文主义关怀……这相当程度上取决于读者自己对建筑学的特定兴趣。而当我有一天读到Alan Colquhoun对阿尔托的评价时,我有种醍醐灌顶的感觉。他这样写道:“也许阿尔托作品的最杰出特征——这特征似乎与他对意大利城镇的研究相关,是他努力使每一栋建筑都成为一个社会的缩影。” [2] 是的!阿尔托最让我景仰的是,他的每一栋建筑都是一个“社会的缩影”,或说一个微型社会。这在我看来,至少有两层含义:

第一,就建筑语言而言,阿尔托作品中的各空间、材料和建造单元之间总是存在着一种清晰的等级制和系统的组织关系。比如外围元素在形成自己清晰的矩阵组织的同时,似乎又被一种强大力量调度,生动而又有序地向内核中心聚集。

第二更是字面上的,阿尔托的“微型社会”就是指他利用空间手段,异常清晰、雄辩地展示出他的社会愿景:如同安杰利科在《圣母领报》中描绘的玛利亚,每个人在阿尔托的空间中都是被呵护、关爱和尊敬的主体。而不同于安杰利科笔下的玛利亚——她仅仅以单个主体形象存在,各种各样的人在阿尔托的空间里,不管是在剧场、图书馆、音乐厅、独立或集合住宅中,还是墓园中,各尊贵主体是被鼓励聚集在一起,相互展示个人最优秀的一面,共同建设一种生机勃勃的公共生活。

正是在第二层含义上,我认为阿尔托比任何其他现代主义大师,都对当代建筑更具启迪意义。阿尔托的空间仍是一项对未来开放的现代性工程。

注释:

[1]本文所引述的阿尔托的两篇文章,“TheHilltop Town” 和 “From Doorstep to Living Room,” 均引自 AlvarAalto, ed. Goran Schildt, Alvar Aalto in His Own Words (New York: Rizzoli, 1997), 49-55.

[2] Alan Colquhoun, “Alvar Aalto: Type versus Function,” collected in Alan Colquhoun, Essays inArchitectural Criticism: Modern Architecture and Historical Change (Cambridge, MA: The MIT Press, 1981), 78.

分享文章

- “设计一个梦想城市容易;重建一个活的城市需要想象力。”—— 阅读简·雅各布斯:思考中国大城市的死与生

- 蟹行、驴行、骑士行—— 听《迂回艺术:柯布西耶的政治》有感

- 林少伟:亚洲城市中的公民建筑师|“逝者如师”系列

- 矶崎新:暗黑反讽、另立中央|“逝者如师”系列

- 文丘里的暧昧空间诗学

- Me Neither/我也没

- 阿尔托:对自然、文化和社会的三重礼赞

- 为什么要把建筑史与社会史连起来写?|“梁思成与他的时代”演讲之一

- 重新开端—— 康“起源”建筑思想的起源 | 纪念路易斯·康诞辰120周年

- 朱涛:广度的人与深度的建筑师

- 朱涛 | 画别2020:它真的那么糟吗?

- 建造的诗学,促成“公共显现” | 弗兰普顿2019索恩奖章获奖演讲

- 深圳高密度校园设计:“边界内突围”

- 空间行动 2016-2020|朱涛建筑工作室四周年

- 2020 穹顶世界 | N95之家——“回家”展中展

- 俄国自由像——2020年虚拟毕业典礼的虚拟感言

- 独裁者的通天纪念碑,成为年轻人的游泳池

- 纪念胡慧姗(们) | 5.12大地震十二周年祭

- 妄想狂-批判性——细读库哈斯的一座别墅(二)

- 不当记者的编剧不是好建筑师——细读库哈斯的一座别墅(一)

- 湛江港——人类错误的纪念碑

- 从瘟疫隔离到全景敞视 ——疫病期间读监禁史(二)

- 从四马分肢到灵魂整治——疫病期间读监禁史

- 形式追随热病:一场翻转香港城市格局的疟疾

- 疫病之下,香港菜市场转型的启示

- “建筑是治疗的机器”—— 读《疾病、疯狂、犯罪作为形式基础》

- 我们是否真正拥有“公共空间”?