朱涛:广度的人与深度的建筑师

如何学习“中国建筑”?什么是适合现时代的设计教育?

分享文章

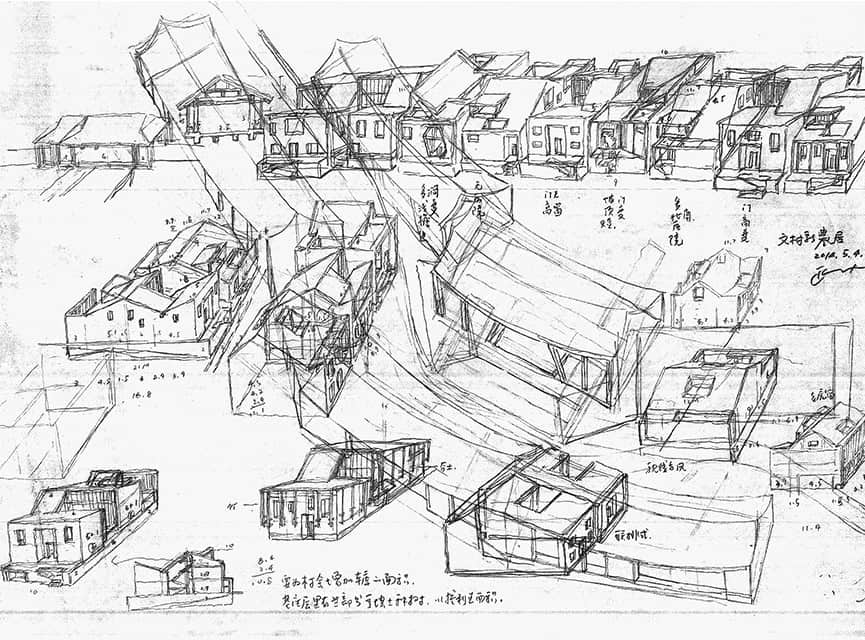

如何学习“中国建筑”?什么是适合现时代的设计教育?如何在国际语境下理解与学习中国建筑历史, 并将历史的思考结合至当下的建筑创造和探索? 这些一直是青年建筑师和年轻学生求索的课题。本文摘录自香港大学建筑系对朱涛老师的访谈记录,探讨“中国建筑”的内涵与他的“启蒙”教育理念。

从全球语境谈“中国建筑”

问:朱涛老师在建筑实践的同时一直致力于中国现代建筑历史的研究,您觉得该怎样审视

“中国建筑”这一概念呢?

很多人一提“中国”,先自动假定它是一个清晰、固化、本身不需要思辨和论证的概念。很多人还习惯性地将它跟“ 西方” 对立, 假定“ 西方” 同样也是个清晰、固化、不需辨析的概念。人们谈建筑也类似, 一方是“ 中国建筑”, 另一方就是“ 西方建筑”。仿佛两方都是自明的概念,之间泾渭分明。

在今天, “ 中国” 作为一个主权国家的概念是明确的。但是“ 中国” 作为一个历史、文化概念,在含义上是持续变动的,在使用上有很多歧义和复杂性。

1920年代中国兴起一系列文艺运动,主张在各艺术门类中整理和建构出一套表达形式,能清晰代表新兴的、现代意义上的“中国”,比如“国剧”、“国画”等等。戏剧界的“国剧运动”不算成功,因为今天问什么是“国剧”,人们会很茫然。“中国戏剧”可以泛指“在中国的所有戏剧” , 京剧、越剧、豫剧等传统剧种, 甚至还可包括一些现代剧种。但一般不会有人认同 “中国戏剧”有一个狭义定义——某单个剧种能完全代表中国。

相形之下, 对“ 国画” 的建构似乎更成功, 其影响力一直持续到现在。但“ 国画” 难道不是个暧昧混乱的概念? 当“ 国画” 广义地指所有“ 中国的绘画”, 这概念有什么用呢? 而在通常使用中,“ 国画” 往往狭义地指水墨画、丹青等。那为什么不用更精准的“ 水墨画” 一词? 所以每当港大建筑学生说要设计一所“国画学院School of Chinese Painting”,我会追问具体指什么。

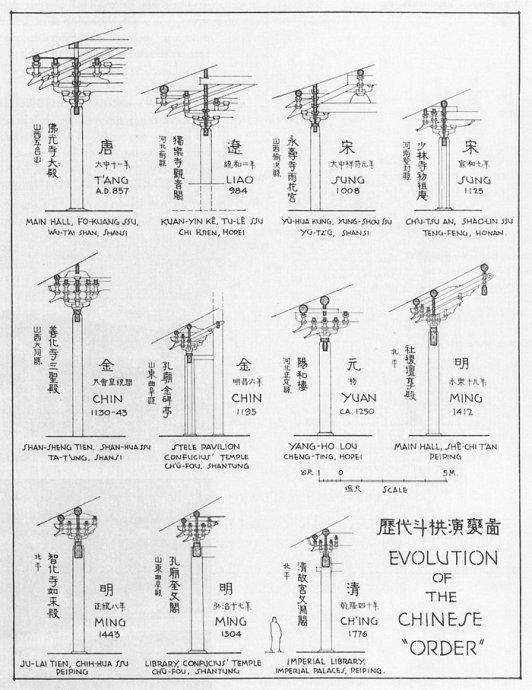

“ 中国建筑” 概念同样也是一个历史构筑, 尤其与1920 年代中国的民族主义、国族主义密切相关。我在《梁思成与他的时代》书里,考察了以梁思成为代表的一代建筑史家们如何进行“中国建筑”这一概念的构筑。他们借助某些理论观念,整理、拣选和诠释历史材料,

论证中国建筑有完整体系、连贯的发展历史。显然当时他们构筑的是一个狭义概念,不是将中国本土所有民族的建筑都囊括到“中国建筑”中,而是拣选了汉族主导的、北方中原为中心的、高规格的官式建筑,作为“中国建筑”的代表。今天我们讨论他们构筑的概念,不是简单对它判定对错问题,而是要充分意识到它是通过一个历史过程被构筑起来的。

今天在某些层次上“中国建筑”仍是可以被定义的,例如在考察国家层面上的政治、政策和经济对中国建筑发展的影响等,但这个词并不能泛用在所有语境中。比如我不认为“探索中国现代建筑”仍能有效推动很多建筑师的实践。中国幅员辽阔,在地理、气候和文化上如此丰富多样,在强调建筑师的“在地”实践时,用地域、地方的概念要远比用国家概念有效。例如黄印武在云南沙溪二十年来做乡村建筑,他一定有很多关于“地域”的建筑思考,但我怀疑“中国建筑”这个词与他的建筑思考有任何关联。

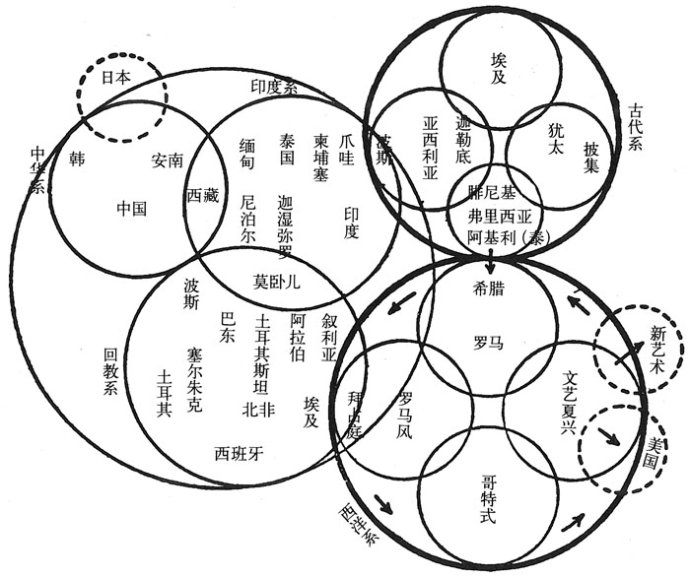

怎么使用“ 中国建筑” 这个词, 在港大也有讨论过。以前的“ 中国建筑史” 课程, 老师们经过讨论,把它改成了“全球透视Global Perspectives Ⅱ”。因为我们认为一方面中国传统建筑确实有其完整体系,但同时也不能忽略中国与其它国家、区域之间持续发生的文化的传播和影响,比如印度佛教建筑对中国佛教建筑的影响、中国建筑对韩国、日本传统建筑的影响等等。一旦要考察文化传播网络, 按国别教建筑史就不合适了。总之, 在港大教建筑,会有很强的意识:文化往往呈混杂状态。

问:在探讨“民族主义”之于建筑学的影响时,现时代学生或者青年建筑师应该怎样看待和处理民族主义情绪?

我不会对你们说教“应该怎样”,而是仅提出建议:在做评判前,要先懂得它如何发生的, 再自己判断如何对待它。

“民族主义”,或更多时候是“国族主义”,对中国现代建筑学的产生和发展影响深远。“中华民族”这个词是梁启超在二十世纪初提出来的。面对一个分崩离析的晚清帝国和人群,他觉得应该提出一个概念来帮助建立起向心力。于是受日本的“大和民族”概念的启发,他创造了“中华民族”这个词。自此,“中华民族”出现了。那“中华民族”的文化有什么特色呢?这就需要一系列工作来构筑。可以说梁思成的工作就是在建筑领域参与这种构筑。

回到民族问题,“中华民族”到底是狭义地专指汉族,还是广义地囊括晚清版图上的所有民族?这概念从一开始就有争议,持续好多年。比如孙中山在1905年立誓要推翻满清时,提出“驱除鞑虏,恢复中华”,他显然没把满族人包括在“中华民族”内。而到1912年中华民国成立初期,他提出“五族共和”时,则改了说法,想让汉、满、蒙、回、藏五个民族实现 “统一”。到了抗战期间,国民政府前所未有地强调各民族大团结、联合抗日。再加上学术精英们流亡西南,促进了民族学和边疆学的勃兴。再到中华人民共和国建国初期,官方认定中国有五十六个民族,等等。“中华民族”这一概念处在持续的历史构筑过程中。

认识到民族主义的历史构筑特性,我们就较容易进入一种“祛魅”的思想状态。探讨建筑文化时会变得警醒,不把任何概念当成理所当然、自明的概念。当说到“中国建筑”,人们轻易联想到紫禁城、北京四合院和江南园林时,可以追问:蒙古包、傣族竹楼和侗族风雨桥是不是也不应被忽略?我们会追问为什么大家会接受把放大的斗拱形象作为“中国”象征? 为什么2009年矗立在天安门广场两旁的56根“民族团结柱”,要整齐划一地借用人民大会堂的柱式(而大会堂的柱式其实是古埃及神庙柱头的变种)?所有这些问题都可利用历史考察一一祛魅。

问:在您成长的80年代,社会也经历了一次“新启蒙”的浪潮。能请您谈一谈“启蒙”这种社会浪潮对于建筑和建筑学习的影响吗?

首先谈谈什么是“ 新启蒙”。五四运动前后十年的文化发展可泛称为“ 五四新文化运动”, 从西方和日本传入中国关于理性、科学、人权、自由、民主、马克思主义、无政府主义等思想。这被看作是中国尝试开展的“启蒙”运动——用理性的光辉驱散蒙昧,解放思想。但与 “启蒙”同时期交织的是另一个主旋律“救亡”——奋起抗争,扭转国土被瓜分,甚至“亡国亡种”的厄运。前者追求思想自由和多元化,而后者则呼唤统一和凝聚力,将尽可能多人汇聚到救亡图存的目标下。

所以经常有人说,五四新文化运动的启蒙工作没有完成,随后的1930-40年代是“救亡压倒了启蒙”,再后来1950-70年代间,以阶级斗争为“纲”的政治运动压倒了启蒙。到了1980年代,中国改革开放再次带来大量国外现代思潮,知识界开始想象八十年代或许能成就“新启蒙”——将五四未竟的启蒙项目完成。

八十年代的“新启蒙”有没有完成呢?不妨再去探讨。但那短短十年的文化思潮激荡无疑对中国的知识界和文化界有深远影响,也包括对建筑界的影响。只不过,文学、美术、电影等门类的新语言可以在十年间就脱颖而出,而建筑学一方面要等待社会发展出更完备的资源和环境,另一方面建筑语言的锤炼也要比其它艺术语言发展慢很多。所以八十年代在建筑界的确激发出很多新思潮,要到九十年代形成一些完整的话语论述,而大规模成熟的建筑作品是在2000年后出现的。

今天最杰出的一批中国建筑师,如刘家琨、王澍等,他们对官式和商业主义建筑体系和语言的拒斥,他们对今天流行的“高雅清新”趣味的不屑,他们对现代主义语言的热衷,但同时保持的对现代主义对城市的破坏性的警醒, 对各种本土文化传统和现实的深厚情怀…… 所有这些卓越品质,我要说,都与八十年代“新启蒙”的文化熏陶有关系。

建筑教育=公民教育+专业教育

问:您认为在当下的时代,青年建筑学生面临的最大挑战是什么?又应如何受到“启蒙”并进行求索?

在知识状况和获取知识方式上,现在学生面临的问题可能与八十年代的完全相反。八十年代的问题是知识贫瘠,学生要满足饥渴,就得像饿狼一样急迫地向外界搜索。一旦有本外国哲学、文艺书翻译出版,大家会扑上去,狼吞虎咽。汤桦告诉我,他和同学听说新华书店要卖《安娜·卡列尼娜》,便头天晚上去书店门口通宵排队抢书。

当下的问题是信息过剩。学生们每天盯着手机,任凭信息汪洋涌入,把他们淹没。这些信息中,当然有知识和智慧,但它们和无数垃圾碎片混在一起,扑面而来,让人没有精力甄别,无法深入学习和思考。

你可以反驳说:我也可以通过手机屏蔽垃圾信息,而专注于阅读“深刻的”电子书啊。但我仍要说,通过手机这个巴掌大的孔洞获取知识,对建筑教育是致命的。

比如港大有世界一流的图书馆, 建筑里还有Kenneth Frampton Architectural Book Collection,建筑藏书异常丰富。但是很遗憾,我发现越来越少的学生去借阅书,不再打开大开本的建筑出版物,读经典建筑的平立剖面图,读杰出学者对这些作品的分析。学生们实地考察世界建筑的机会本来就不多, 又不借助纸本出版物“ 细读” 建筑。他们通过Google、Pinterest搜索,或通过微信、脸书、Instagram流传建筑外观图片,就以为知道了建筑。他们让大量愚蠢、肤浅的建筑八卦, 甚至连知识都谈不上, 拥塞到自己脑子里,成为对建筑的理解。这不是很可怕的状态吗?

所以, 我觉得现在建筑学生面临的巨大挑战是如何在学校关掉手机, 抵制海量的垃圾信息,而能好好地读一些建筑书。

问: 那么在建筑学专业的角度来讲, 我们应该如何阅读? 阅读与创造的关系又是怎样的呢?

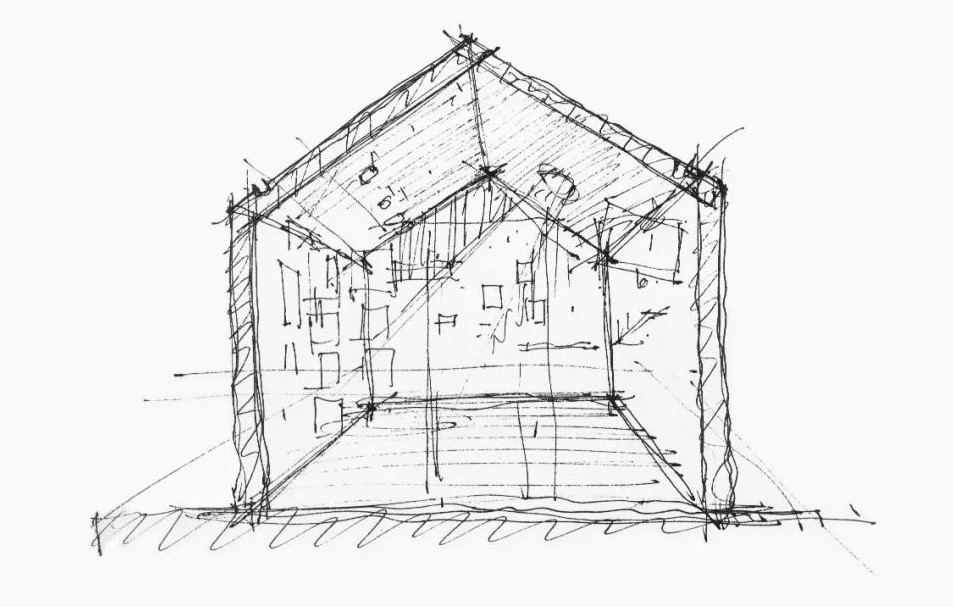

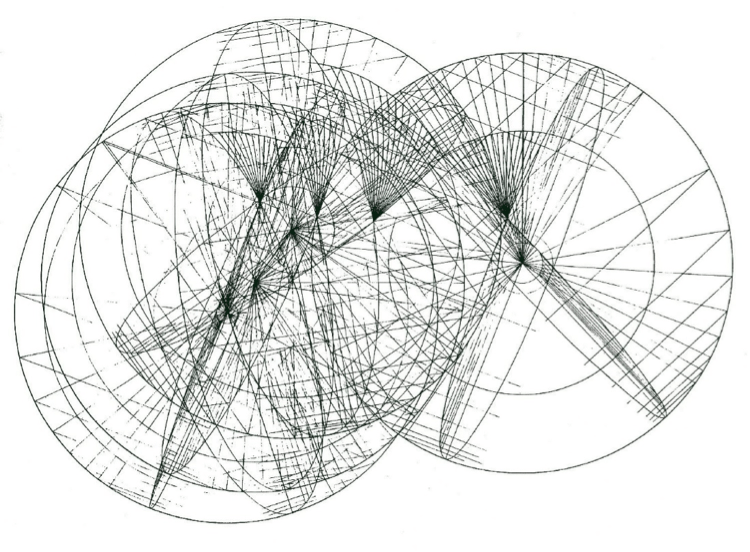

除了广义的、通识教育意义上文化阅读外,我想特别强调的是对建筑的细读。这是建筑专业特有的。我们永远不可能通过一张效果图或一段小视频深入理解一个建筑。理想中需要去实地参观,至少得细细地读平立剖面图、轴测图以及各种分析图,甚至得自己画一些分析图和做模型。我们要从抽象的形式语言, 到具体的建造材料, 去理解该建筑如何从概念、形式语言转化为建造现实,等等,这些是对建筑的细读。就像读一幅杰出画作,需要从概念思想、形式语言到手艺、完成度等多层次去读。如果一个画家无法理解他之前的艺术杰作,是没办法打造自己的绘画语言的。同理,如果建筑师无法理解一系列建筑语言的成就,也没办法有效打造自己的建筑语言。

通过细读,深入体会经典建筑作品对建筑学的贡献,也促进建筑学生对自己的设计作品进行一些更深层次的思考和探索,而这本身也促使学生积极探索更属于学科内在的建筑分析和展示手段,如何画建筑图、做模型等等,而不是将时间浪费在制作商业化、追求表面浮夸效果的建筑画和模型上。

但近来我发现,在一些学生作品中,学生们花很多时间制作和建筑学价值毫不相干、媚俗的“效果图”。这说明,他们不明白来学院是为了探讨建筑学价值,而不是到一个商业公司向市场消费谄媚。

这现象无疑源于建筑业界的实践文化对学生们的影响。设计公司自不必说,很多被学生们广泛景仰的“明星”建筑师实际上也与商业主义建筑师没有明显区别。Bjarke Ingels十几年前来港大演讲, 那时他还没有今天这么大名气, 但他“ 媚俗” 的倾向在我看来已经非常明显。他在建筑学院演讲放的动画、效果图和卡通图解,和他向甲方和大众兜售设计时用的手段一模一样。更重要的是,他的大多数建筑就是树立一个个卡通形象,没有内涵。他引领这样一种潮流:能成功取悦甲方和市场的设计,就是好建筑——当然不是这样的,他展示的是成功学,而不是建筑学!

问:学院在建筑学核心设计课程之外,还开设了建筑史/视觉传达/建筑技术等课程,您认为应该如何协调这两者的关系,或者说这些课程如何才能更好地服务于设计呢?

有一点很重要, 听起来也许很浅显, 但实际上做到却很难: 所有的科目都要注入建筑思考。

比如在建筑历史和理论课中,读文字、写论文当然是必要的,但应与此相伴、不可或缺的是空间思维,不然建筑历史和理论就会成为一个过度学术化、彻底非空间化的教学,与设计课彻底脱节。我从来就无法理解:一些分析建筑的论文中,怎么可以做到几十页的文字中,能不含一张关于建筑的插图?

再比如视觉传达课,通过视觉媒介传达什么?当然是传达建筑观念和语言。很多学生可以做出很风格化的图面效果,但不知道如何通过建筑图等精准地表达建筑思考。总之,我认为建筑教育里的每一门学科和每一种手段,都需要内在的建筑思考来做支撑,而不是过于抽象化,或仅仅追随时尚和炫技。

问:设计课程里学生有时候会陷入一种“概念导向”的循环中。一个华丽的概念背后,实际上缺少背景思考,缺少建筑细部语言的推敲。您如何看?

建筑学教育的难就在于它一方面要培养学生成为一个广义上有文化修养、公民意识的人。他要对文化和社会有足够的敏感性和责任感;另一方面,还要培养学生对专业本身有深度的认识。一个是广度、通才教育;一个是深度、专才教育。这两种素质要同时具备。

具体就设计课而言,我觉得确实有一个很大的神话,就是:一个好设计一定要基于一个好概念,这是荒谬的。

我经常举一个例子: 在语言中, 我们为什么叫猫为“ 猫”, 而不叫“ 喵喵”? 语言的起源是任意化的。很多伟大作家的成就不在于纠缠于语言的最初起源,而在于达成“猫就叫猫”的词汇和语法共识后,按照大家都遵守的规则,却玩出能彻底刷新我们语言经验的游戏。

在设计课上,一些学生会花大半个学期 在“寻找”概念阶段抓狂,托着腮帮子苦思冥想,到期末都来不及动手做设计,语言游戏根本没开始。

作为设计课老师,我有时情愿接受学生的任何一个概念,相信这些概念都有潜力最终成为 “ 好概念” 。然后在这个不管多么任意化的概念驱动下, 做出一系列连贯性的语言形式探索。我认为这是非常重要的训练——建筑语言能力的训练。

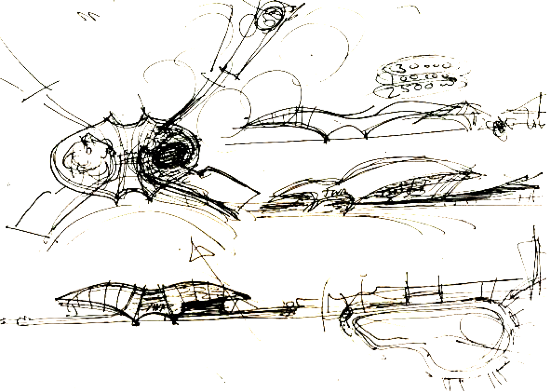

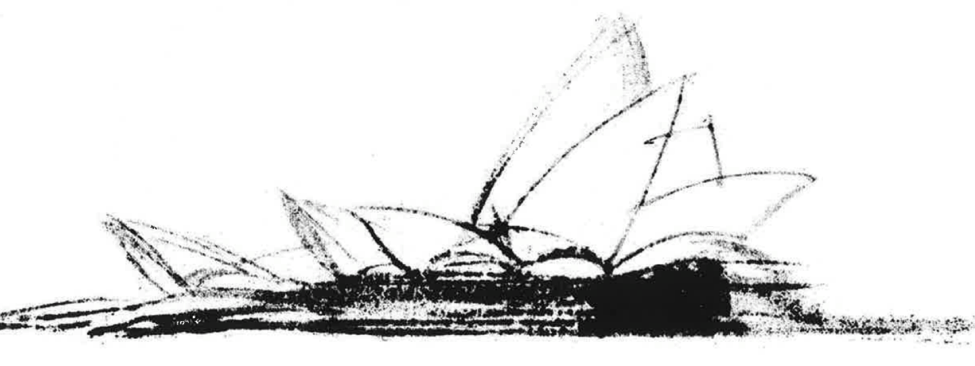

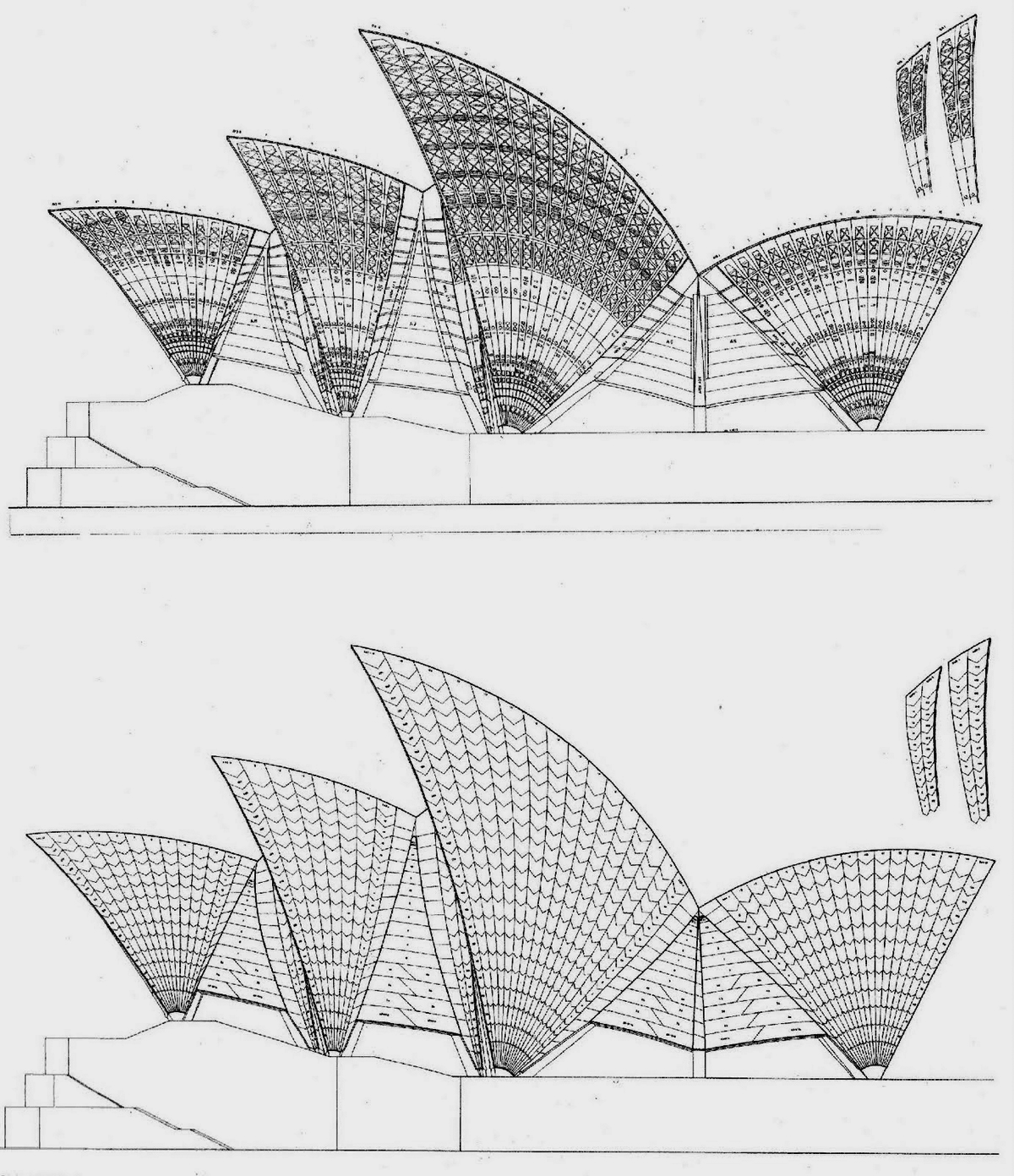

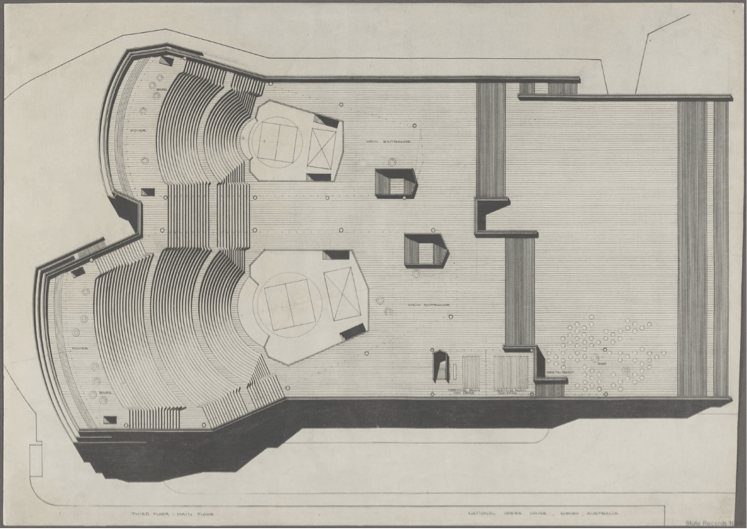

埃罗·沙里宁把肯尼迪机场的TWA航站楼设计成一个“大鸟”,基于一个多么愚蠢的概念啊, 但他成就了多么棒的建筑!同样一个“鸟”的概念,如果让其他坏建筑师做出来,形式品质就会完全不一样。又比如悉尼歌剧院屋顶是一堆壳,光在原初“概念”上没什么值得探讨。但伍重创造出一整套非凡的建筑语言,从几何形式到结构、构造,以及屋顶与基座的辩证关系,等等。如果试着把伍重的最初草图(体现他的原初“概念”)传给一个烂建筑师做做看,一定是场灾难。

设计课训练的核心不是原初概念好坏的问题,而是多层次运用建筑语言能力的问题。

再换到评图的角度,如果评委有细读建筑的能力,其实不用学生多阐述,就能读出设计品质。甚至学生自己都说不清楚时,老师仍能帮助学生读解作品——我认为这是评图中的重要部分。而不是一群老师围绕学生的概念、策略、意识形态和方法论上争吵半天,最后都没机会探讨学生的设计本身。

当然, 我不是说设计概念不重要, 而是说设计过程往往不是一开始就能“ 想出” 一个好概念,然后接下来所有的设计问题迎刃而解,最后导出一个好设计。我建议设计课不妨在开始放松点,假定学生的任何一个概念都可能成功,或假定任何学生真正感兴趣的东西都是有意义的,老师协助学生上路,展开设计探讨。概念在初期可能是模糊的、错误界定的, 学生通过和老师互动、通过持续地探索,逐渐让概念和语言变得精准,我认为这才是建筑创作的特性,也是设计课核心关注点。

问:您认为优秀的大学教育应当是怎样的?

我们刚才反复聊到的两个方面: 广度上的有文化、有公民意识的人; 深度上的职业工作者,这就涉及到两种大学模式。强调后者的是理工学院式的职业训练,这种模式指望学生们经过五年本科,就能开始职业生涯。而强调前者的是综合性大学的通识教育,这种模式强调大学在本科阶段(尤其是一二年级)首先要将学生们培养成能独立思考、有批判性思考能力、对人类文明和世界有宽广视野、对社会有责任感的公民。

然后在本科高年级和硕士阶段, 在其上再叠加专业教育, 让学生具备空间思考和设计能力。即使他们从本科到硕士的专业都是建筑学,他们毕业后可以成为建筑师,也可以成为政治家、艺术家、作家和记者等等。总之,他们同时具备了批判性思考和空间思考能力, 可以以多样化的途径参与社会。

分享文章

- “设计一个梦想城市容易;重建一个活的城市需要想象力。”—— 阅读简·雅各布斯:思考中国大城市的死与生

- 蟹行、驴行、骑士行—— 听《迂回艺术:柯布西耶的政治》有感

- 林少伟:亚洲城市中的公民建筑师|“逝者如师”系列

- 矶崎新:暗黑反讽、另立中央|“逝者如师”系列

- 文丘里的暧昧空间诗学

- Me Neither/我也没

- 阿尔托:对自然、文化和社会的三重礼赞

- 为什么要把建筑史与社会史连起来写?|“梁思成与他的时代”演讲之一

- 重新开端—— 康“起源”建筑思想的起源 | 纪念路易斯·康诞辰120周年

- 朱涛:广度的人与深度的建筑师

- 朱涛 | 画别2020:它真的那么糟吗?

- 建造的诗学,促成“公共显现” | 弗兰普顿2019索恩奖章获奖演讲

- 深圳高密度校园设计:“边界内突围”

- 空间行动 2016-2020|朱涛建筑工作室四周年

- 2020 穹顶世界 | N95之家——“回家”展中展

- 俄国自由像——2020年虚拟毕业典礼的虚拟感言

- 独裁者的通天纪念碑,成为年轻人的游泳池

- 纪念胡慧姗(们) | 5.12大地震十二周年祭

- 妄想狂-批判性——细读库哈斯的一座别墅(二)

- 不当记者的编剧不是好建筑师——细读库哈斯的一座别墅(一)

- 湛江港——人类错误的纪念碑

- 从瘟疫隔离到全景敞视 ——疫病期间读监禁史(二)

- 从四马分肢到灵魂整治——疫病期间读监禁史

- 形式追随热病:一场翻转香港城市格局的疟疾

- 疫病之下,香港菜市场转型的启示

- “建筑是治疗的机器”—— 读《疾病、疯狂、犯罪作为形式基础》

- 我们是否真正拥有“公共空间”?