林少伟:亚洲城市中的公民建筑师|“逝者如师”系列

林的去世,或许真的标志着建筑师作为空间公共知识分子时代的终结。那么今后,要靠怎样的“斗争和较量”,才能在亚洲城市中,最终实现林一生的热望——公众-政府-开发商的三赢局面?

分享文章

林少伟于2002年在曼谷街头,摄影:Tan Kah Heng

永远像个顽童似的林少伟先生(William S. W. Lim),于2023年1月6日去世。他留下的精神遗产,让我辈汗颜:他为亚洲建筑师创造出一种前所未有的角色,我们却找不到一个恰当词汇描述它;他自1960年以来,在亚洲引导了几乎所有关于公共空间的重要讨论和创新设计,但他所涉猎的领域如此多样,走过的轨迹如此变化多端,经常让我们感到难以做系统定位和评估。

在此谨以一篇文字,回顾林先生的生涯,撷取一些片段,缅怀一个逝去的时代。

1932-1960:游中成长的世界公民

今天的建筑学生,很多是从胎儿到大学,一直在父母规划中的各种急功近利的 “早教”和专业培训中长大。他们恐怕很难想象林那一代,经历的是多么“混乱无序”的成长过程。青少年林,和他同代很多杰出建筑师类似,在动荡年代里、满世界漫游中,积极向四面八方伸展触角,拥抱无法预测的际遇,勾连众多常看起来互不相关的线索,吞咽各式各样的思潮。在他们的强大意志和思想作用下,连苦难和挫折也能转化为精神营养。他们在青少年时期扎下的根既广又深,连接起社会和专业的双重关怀,最终有力地支撑他们成年后的实践。[i]

林于1932年生于香港,在13岁前只会中文。据他回忆,他通过中文课本所了解到的中国和世界历史,给他塑造了 “一种特别的世界观” ,与他后来通过英文读到的完全不同。他花了七年读完小学和中学,全在战争期间。林常对自己的基础教育津津乐道:整个学校只有一位老师,把不同年龄(年级)的20个学生扎成一堆,一起教,每天只上两小时课。这经历让林深深怀疑正统教育体系的有效性——把相同年龄的学生放在一起成为“同年级”,然后逐年进阶——这在他看来,是把学习压缩到“最小公分母”。相反,林推崇把不同年龄学生混合起来,垂直式、个性化的教育。

香港的少年时代还对他有另一个巨大影响:他目睹了战争带来的残酷和贫困,也意识到殖民的不公。二战末期,他随家迁居新加坡,通过阅读英语中的萧伯纳、赫伯特‧里德和罗素的著作,开始形成强烈的社会主义、人文主义思想倾向。

1951年,林在香港大学读了一年本科后,转到伦敦的建筑联盟学院(AA School of Architecture),在那里学了三年。身处战后巨变中的英国,林为各种社会思潮所激励:他深受政府推动的社会主义福利社会发展目标和劳工运动的启发,也积极参与马来亚学生和移民发起的反殖民抗议。在学业上,他一方面上各种 “杂学” 选修课,从佛寺到经济学;另一方面在建筑上,读大量关于柯布西耶的论述。他也受到更年轻一代现代主义建筑师,如在AA任教的史密森夫妇(Alison and Peter Smithson)等的影响。

1953年,他出席了国际现代建筑协会(CIAM)在法国普罗旺斯地区艾克斯的第九次会议,目睹了史密森夫妇,连同新崛起的一批青年建筑师,开始向上一代大师柯布及其追随者发难。这群青年建筑师自第十次会议后被称为 “十次小组”(Team X),他们质疑CIAM将城市运作仅仅缩减为四种功能(工作、生活、娱乐、交通),严重破坏城市的综合活力。林意识到,当代城市规划理念正在发生巨大转变。

1956年,林在Fulbright Scholars的资助下,到哈佛大学城市和区域规划系深造,进一步拓宽了他对现代建筑运动的视野。他了解到包豪斯实验和格罗皮乌斯倡导的群体协作的建筑实践主张,接受了哈佛设计学院院长Josep Lluís Sert融合CIAM后期城市思想的城市设计教学,也接触到MIT的凯文·林奇的 “城市意象” 研究。林还在哈佛和MIT修了土地经济和规划法等课程,了解如何通过经济、法律等机制,与政治、哲学和文化力量交织起来,保障人文主义城市空间的公正性。此外,他也耳濡目染到当时美国知识界对政府的城市更新、贫民窟清除政策的批判。林看到美国黑人等少数族裔在城市更新中受到不平等待遇,时常联想到殖民城市中本土人所遭遇的不公。

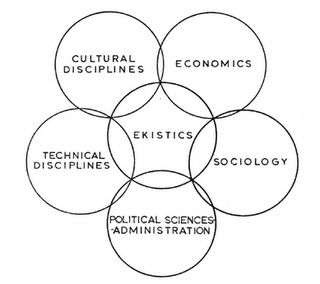

林还经导师杰奎琳·泰维特(Jaqueline Tyrwhitt)引介,加入了希腊建筑师、都市主义者 道萨迪亚斯(Constantinos A. Doxiadis)的团体。道萨迪亚斯开创了Ekistics——“人类安置科学” ,以同名杂志为平台(泰维特任杂志编辑),推广多样尺度的区域、城市、社区规划和住居设计。1950年代中期,泰维特在哈佛热心集结了一批亚洲建筑师,包括林少伟、长岛孝一和在哈佛任教的桢文彦等。他们后来都回到亚洲,扮演了关键角色。

在哲学上,林热切地阅读萨特和加缪的存在主义,思索如何重建反叛性自我与外部荒谬世界之间的关系。

在政治上,本来有强烈社会主义倾向的他,体验到对共产主义阵营美好想象的幻灭:1956年10月,苏联武力镇压匈牙利抗争。林毫不犹豫地签署抗议书,谴责强权暴行。

1957年, 25岁的林少伟回到新加坡。两年后新加坡从英属海峽殖民地中独立出来,成为自治邦,再四年后以独立城邦形式加入马来西亚,紧接着于1965年独立建国,成为新加坡共和国。

林,一个年轻的世界公民,有着多重思想基础和愿景:在社会方面,他早期的中文熏陶叠加上西方社会主义思想,又浸润了加缪式“我反抗,故我在” 的精神。他对殖民主义、资本主义和专制统治持强烈批判态度,渴望一个民主公正的社会;在专业上,他目睹了现代主义城市和建筑开始出现危机,但仍深信这项工程的根本合理性。他深信可以通过修正它,继续推动学科进步。

面向未来,林满怀雄心,憧憬着能将自己的社会和专业抱负结合起来,协助推动一个新兴共和国的社会发展。

1960-1975:国族建构中的公民建筑师

1960年,28岁的林少伟与好友林苍吉(Lin Chong Keat) 和曾文辉(Chen Voon Fee)共同创办马来亚建筑师事务所(Malayan Architects Co-partnership,简称“MAC” ) ,开始了梦寐以求的独立建筑实践。

第二年,MAC赢得了新加坡大会堂与工会大厦(National Trades Union Congress and Conference Hall)竞赛。该设计把热带乡土建筑传统,柯布西耶在印度推行的遮阳隔热大屋顶,以及保罗·鲁道夫的集中服务设施的巨柱融为一体,为东南亚树立了一个现代主义语言与地域气候和文化传统相结合的典范,也以建筑形式有力地展示出新加坡新政权的文化愿景。该建筑于1965年建成。

1965年是个关键时间点。除了MAC的开创性建筑设计成就外,我们还可以通过两个英文关键词,在更广阔的语境中,领略林少伟的智识发展,以及他和新加坡的关系。

第一个关键词是“PAP”——李光耀联合创建和长期领导的“人民行动党”(People's Action Party)的缩写,容易让人联想到“爸爸”。[ii] 如前所述,在李光耀/PAP的领导下,新加坡于1965年成为独立国家,走上自主发展道路。在最初几年,新加坡社会上下都在憧憬解殖民、现代化、建设一个民主社会主义社会的崭新愿景,从社会、经济到种族、文化,当然也包括城市和建筑发展。但接下来的历史越来越表明,不需要大家操心,PAP是个最终连空调温度都要全国统一设定的威权爸爸。他严控家规,规约子民们万众一心,齐步走向他一个人定义的繁荣富强。

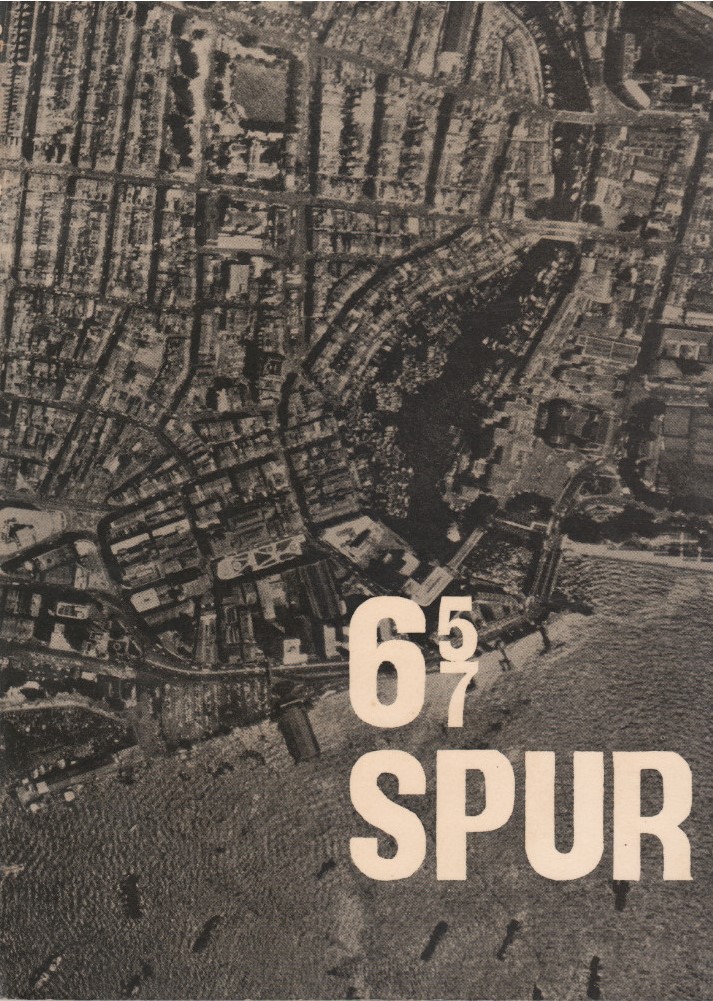

另一个关键词是“SPUR”——名词:马刺(骑手鞋上的钉子,用于催促马的行进); 动词:鞭策、刺激、鼓励。同在1965年,林少伟联合创建了新加坡第一个探讨城市和建筑的民间智库“新加坡规划与城市研究组”(Singapore Planning Urban and Research Group)。其缩写“SPUR”传递另一种信息:公众和专业知识分子的责任是独立于主流权力,从城市和公共利益出发,不停质疑政府,鞭策、提醒和激励新加坡的城市发展。SPUR对新加坡来说是一副马刺,一种另类动力。

SPUR特意维持在20人左右的规模,既有建筑师和规划师,也包括地理学家、社会学家、经济学家等其他领域的专家和知识分子。它致力于研究与新加坡相关的发展中国家的规划原则和实践,力求通过团队协作,以研究、出版、讨论,以及与各种专业和政府组织合作的方式,推广规划的科学和艺术。

因为与PAP愿景屡屡冲突,注定了SPUR随后十年发展的艰辛。但也正因为它坚持独立立场,不愿“摧眉折腰事权贵”,让它在新加坡建国的头十年,在仍有一定自由思想空间的阶段,发展出一整套杰出的空间-社会思想和提案。

在政治制度上,针对新加坡如何发展为一个民主社会主义国家,林曾列举七个政治目标:

- 一个更公正平等社会。

- 给所有人最大化的学习、工作、休闲和居住机会。

- 给那些在困难社会中劳动和艰辛工作以尊严。

- 最大化的公民自由和公众论辩。

- 相较于国家和政府,赋予个人更高的重要性。

- 一个包容不同人种和贫富的整合性社会。

- 在民主社会主义框架中的混合型企业经济。[iii]

这种社会愿景与空间是什么关系?林认为,民主社会主义理念是“实现建筑和环境规划的导引”,而建筑和城市环境则是社会理念的三维展现,是新国民公民性的“最可触及的符号”。

在城市规划的制定主体上,PAP一贯坚持应由政治家和技术官僚制定规划,而SPUR则援引雅典城邦民主制和当代美国民权运动,强调规划应开放给公众参与,赋予公民批评政府和请愿的权力,由全民共同把握城市命运。李光耀不停宣称新加坡处在“危急时刻”,只有集中和高效才能挽救国族,而“诗意是一种奢华,我们负担不起”。[iv] SPUR则特别强调诗人在城市建设中的重要性,因为他们与技术官僚不同。SPUR的另一位创建者郑庆顺认为,诗人“有能力以更广阔的视野看问题”,“仍敢于广义地思考”。[v]

在城市规划策略上,SPUR反对英殖民政府在新加坡推行的以单一功能分区和阶级隔离为准则的花园城市和新城(New Town)规划体系,积极倡导紧凑利用土地,建设多功能混合社区。他们反对技术官僚政府热衷的大拆大建的城市更新,转而倡导渐进式的“城市康复” (urban rehabilitation)。

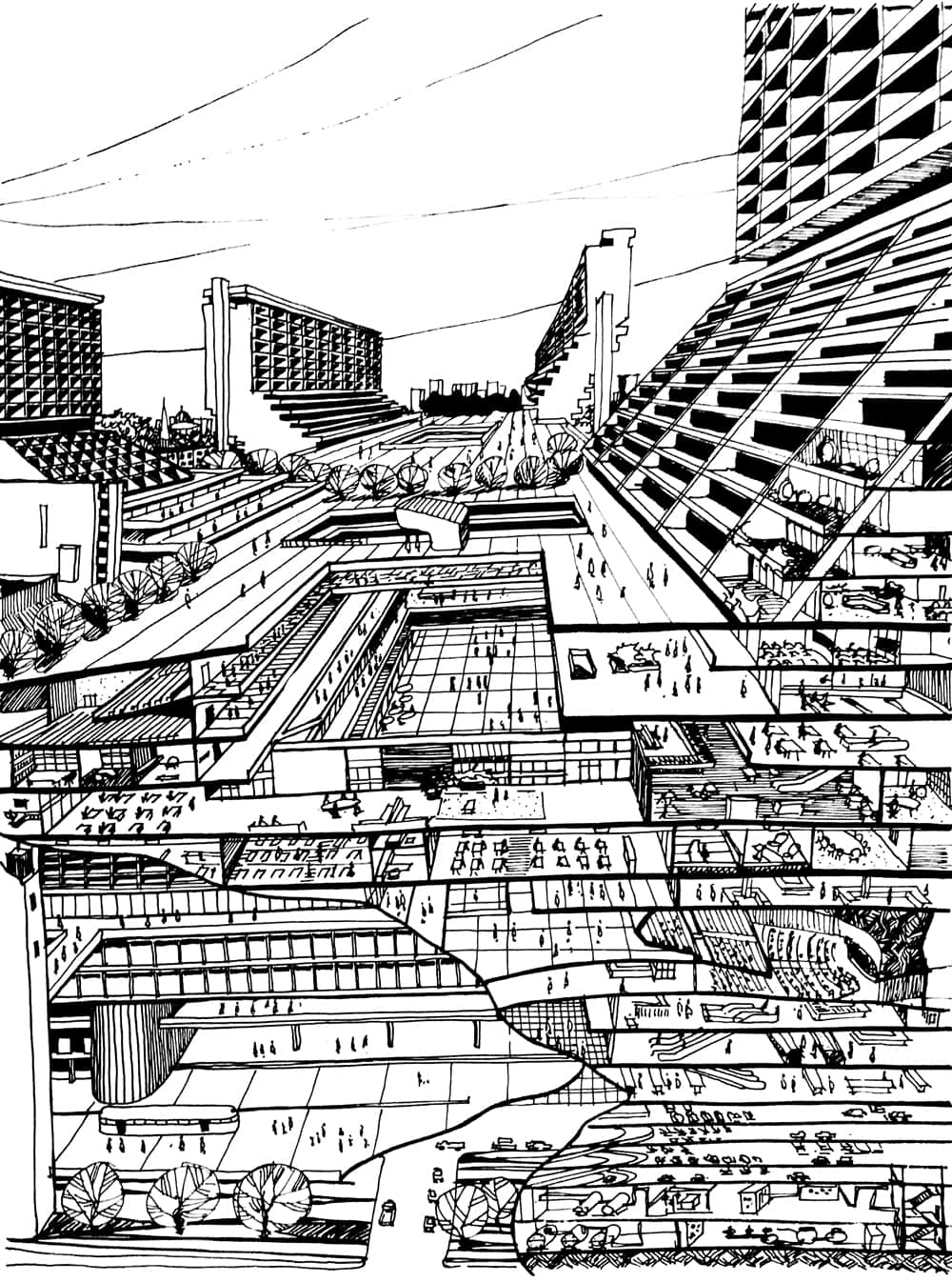

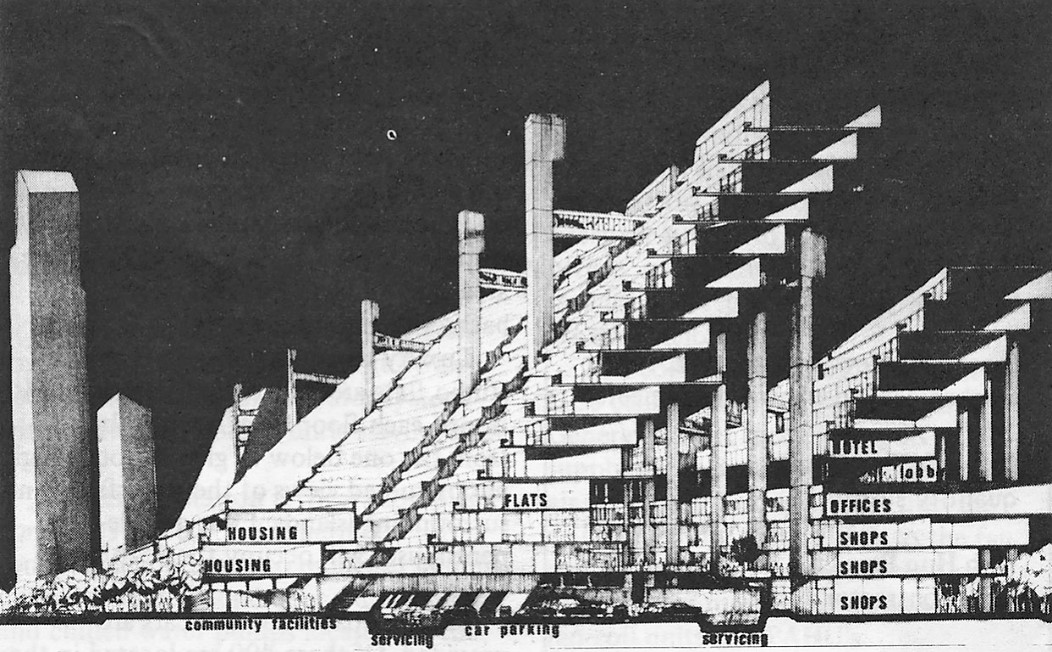

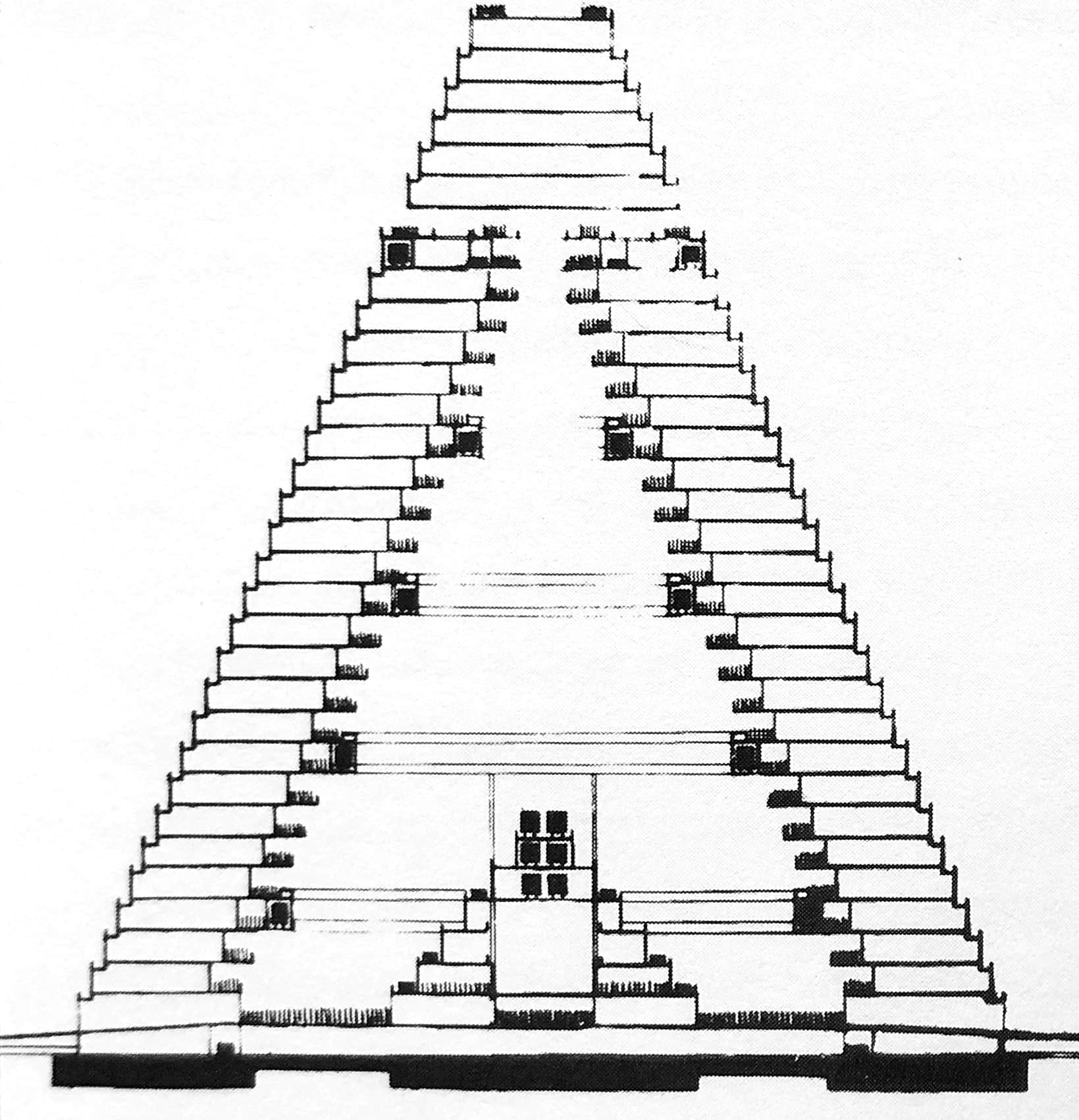

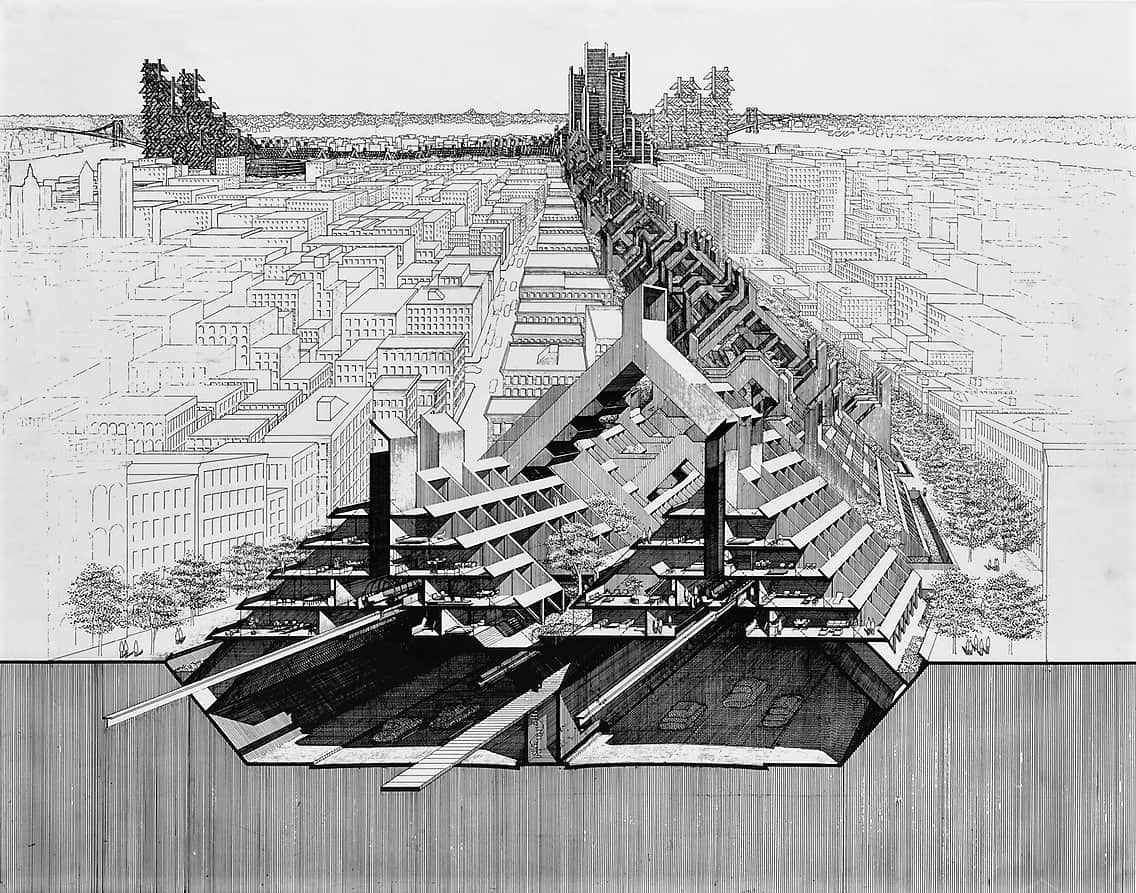

1966年,SPUR推出《我们的明日城市》宣言[vi],完整、具体地展示他们的城市和建筑愿景。

什么是他们关注的城市议题?不是反城市,不是设计如何帮助少数士大夫和有钱有闲阶层“豪华地”逃离城市,退隐到郊区山水和私家园林;也不是把玩少数几个精致品味、 “艺术性” 的文化设施。他们首要关注的是:在全球人口膨胀的趋势中,如何以全新的城市和建筑形态安置庞大的人群?

什么是他们关注的亚洲性?他们不再抽象地唱“天人合一”的文化哲学高调,而是直面亚洲最紧迫的人口压力,以及各种真实存在的传统和殖民遗产。他们心目中的明日亚洲城市,不光要满足庞大的指标,还要处理好新旧并存、地方特色和身份认同问题。

什么样的建筑类型?宣言的副标题直接指明:“摩天结构或许能解决人口问题”——他们深信,要安置人口、集约用地,甚至实现新旧共存、环境保护,“高层建筑将成为标准,而不是特例”。

何种城市形态?他们认为线性城市是最佳途径,它包括高效的公共交通连接、三维立体的空间规划、混合型功能配置,可沿线性路径灵活扩展等优点。

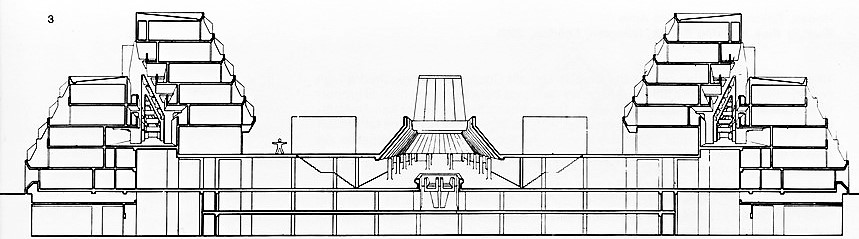

这些主张,在宣言中的三幅插图中有生动展示。三幅图中,没有一幅拉开距离,孤立描绘单体建筑。两幅“沉浸式”场景透视和一幅剖切鸟瞰图,全都呈现出没有明晰边界、可无限延伸的城市环境。这是他们心目中的后殖民、社会民主主义社会打造过程中,涌现出的“整体环境”(total Environment)。

SPUR的空间愿景当然不是空穴来风。它们一方面呼应了全球建筑和城市设计的最新转向:1960年代,欧美和日本建筑界针对现代主义城市规划的机械教条,以及建筑过分重视单体雕塑感、与城市割裂的弊病,纷纷提出各种 “巨构” (Megastructure)提案。这场运动在1965年前后达到顶峰(建筑史家班汉姆称1964年为“巨构年”) [vii],SPUR的提案显然深受影响。

另一方面,人们仍不禁会问:SPUR提案中的亚洲性在哪里?为什么SPUR的场景图中没有一个亚洲文字和符号?这是不是有意而为,恰恰体现了一种真正的 “文化自信” ?他们自信能用空间手段,弘扬更深层的地域性和亚洲性:以阳台、遮阳板和架空层回应热带气候;通过协调和过渡各层级尺度,容纳高密度人口和多种混合功能,汇集人气,形成生机勃勃的街道生活;让新旧并存,在建设新建筑的同时,妥善保护城市遗产。

比如第一张图中左边新建巨构低层架空、层层后退,空出低层足够的街道空间,并向右边传统骑楼街道表示尊重;第三张图左上角显现出 “老城” 天际线,似乎指代新加坡著名的殖民建筑圣·安德鲁教堂的尖券和老高等法院的穹隆。

SPUR所描绘的空间愿景,最终实现在林少伟与其合伙人创作的两栋巨构建筑中。

1967年,MAC 解散,林少伟与郑庆顺(Tay Kheng Soon )和许少全(Koh Seow Chuan)联合创办设计联盟(Design Partnership)。事务所开张伊始,便投入设计 “珍珠坊” (People’s Park Complex) ,于1972年建成 。该建筑分两部分:上部垂直板楼容纳31层住宅,下部水平基座包含5层商场和停车库(让人联想到近期香港建成的M+博物馆)。为延续场地原有中国城社区的传统街道气氛,建筑师在裙房中挖出一组巨型共享空间,称为 “城市房间” (City Rooms),由宽楼梯连接各层——一个自外翻向室内、增殖成三维的中国城。[viii]

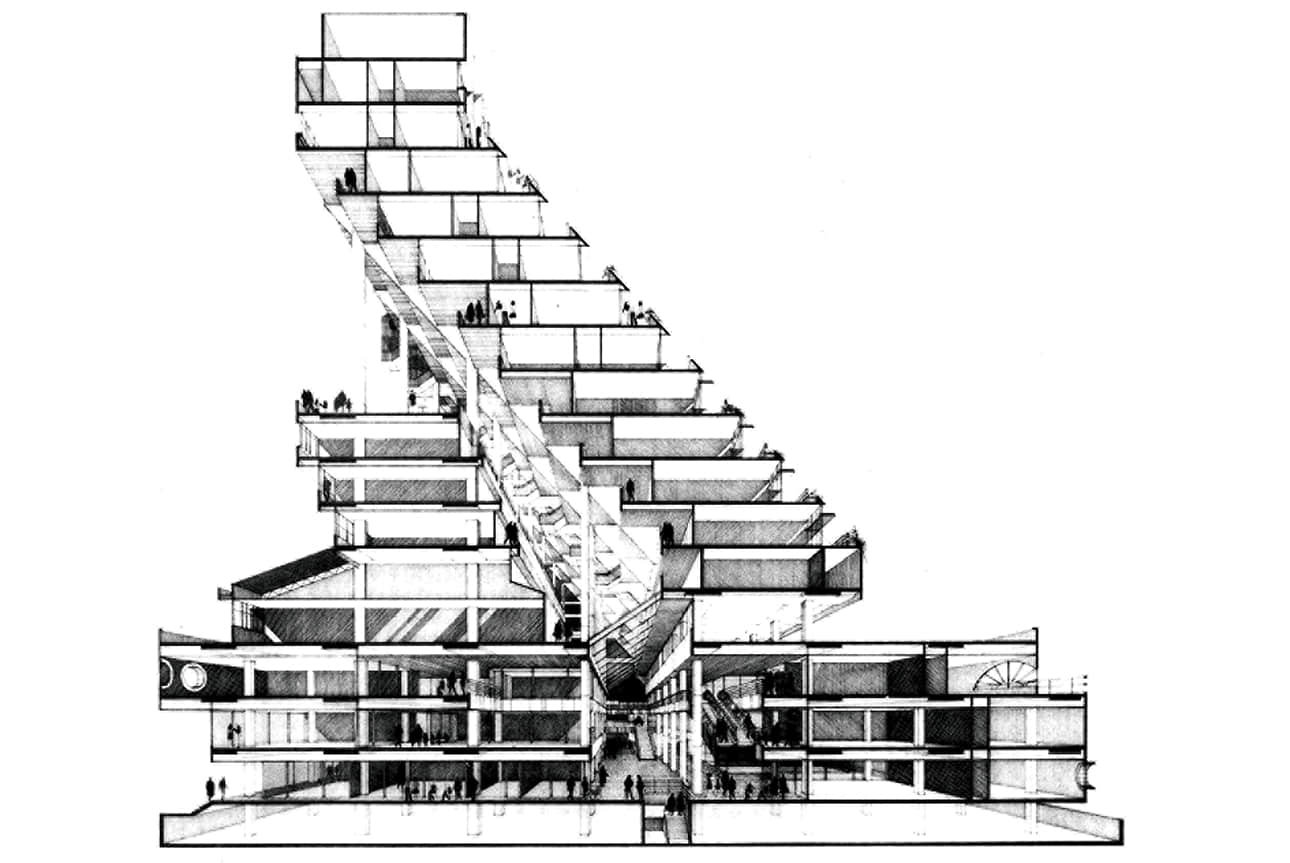

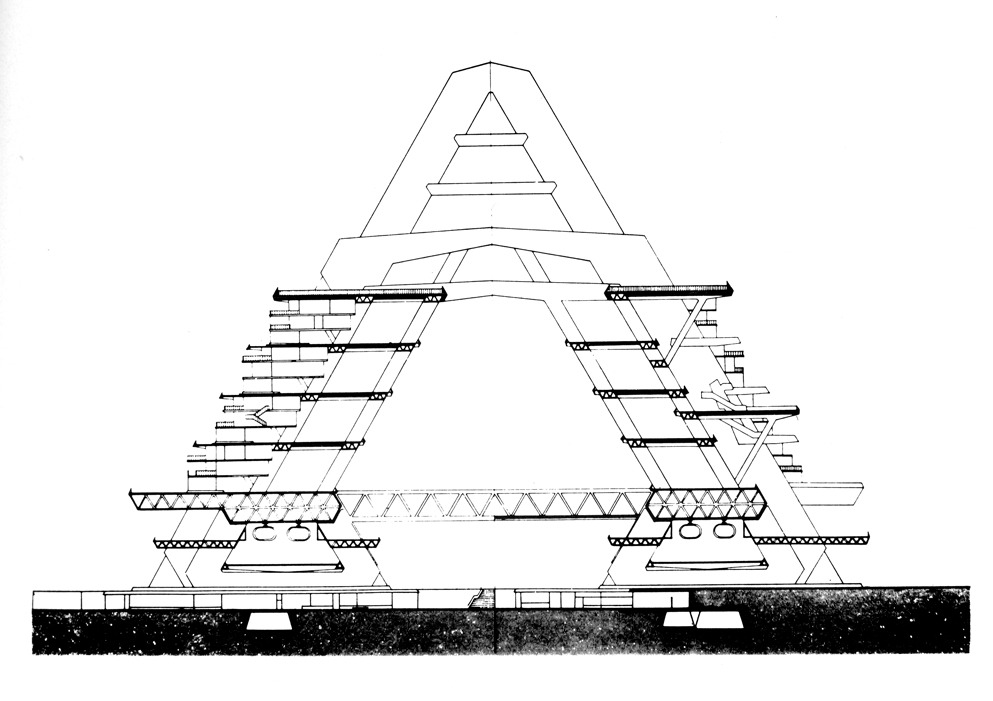

紧接着,Design Partnership于1968年开始规划、设计另一个巨构“黄金坊”(Golden Mile Complex,初期名为Who Hup Complex) ,于1974年建成。

黄金坊片区是新加坡第一批拍卖给私营开发商的地块。彼时的PAP,对黄金坊的愿景暧昧不清:一方面想用该地块建造公屋,以巩固自己的执政合法性;另一方面又想通过商业开发,吸引国际资本和精英入驻,推动新加坡成为全球城市。[ix] 同时,PAP也对在老城中心,进行超大规模、混合功能的开发缺乏把握,于是给予私营开发较大的参与度。[x]

值得指出的,林少伟在项目中扮演了多重角色:在动手做建筑设计前,他是该片区的“哲学家”、规划师、城市设计师,以及很重要的——开发经济学家。他通过可行性规划和研究、估算地价和开发售价,证明黄金坊混合功能开发的经济可行性,说服开发商买地。

从林1968-69期间的可行性研究规划和剖面图提案中,我们可以看到他那时持有的典型巨构理念:高密度、混合功能、由线性公共交通串联起来的线性城市;开放的建筑体系,设计主要提供基本结构和基础设施构架,其内部填充甚至结构骨架都可随时间增长或替换。[xi]

几经周折,建筑师所构想的整体城市规模、内置的公共交通体系,以及随时间可进行规模延展等特性,都没有实现。黄金坊最终实现的,是个长370米,高90米的巨构片段。整栋楼16层,上部12层住宅、下部4层办公和商店。

细读黄金坊的剖面,其利用巨A支架支撑退台住宅,在中间形成巨型中庭的做法,与一系列现当代巨构提案类似。

但相比这些项目,黄金坊至少有两个卓越之处:一是其上部12层住宅楼南部面向海港层层退台,形成板楼主体体量;同时其北部4层处斜切一道中庭,为下部大进深住宅、办公和商业裙房引入自然采光通风,非常契合场地的滨海特征和新加坡热带气候。二是其下部4层裙房,虽然在外部呈巨构尺度,但其内部商业街,不是集中式Shopping Mall,而是小商业的兴旺地。从1970年代到今天,黄金坊内布满各式礼品店、餐厅、发廊、俱乐部、旅行社、保姆中介所等等,甚至朝鲜大使馆,林林总总。[xii]

黄金坊巨构于1974年落成,无疑为SPUR的“亚洲明日城市”理想——高层高密度居住加低层生机勃勃的商业街——提供了最具说服力的演示,也将林少伟建筑师生涯中的“英雄时期”推向高峰。但与此同时,林似乎也在诸多层次上,体验到现代建筑 “宏大叙事”的梦想,经由巨构运动的回光返照,最终幻灭。

就建筑本身而言,如前所述,黄金坊并没有完整实现建筑师理想中的,含有完备公共交通体系和极大延展性的“整体环境”。换句话说,黄金坊没能成为一座城市,而是被打折扣为一栋具有“城市性”的建筑。

更宽泛地就“巨构”运动而言,黄金坊打折扣,反证了1960年代涌现的众多“巨构”提案,面对现实时,暴露出其内在的脆弱性:建筑师醉心于勾画宏大尺度、无所不包的体系,以及一眼可以看清、读懂的整体“秩序”。但这些理想蓝图一旦投入到充满复杂性和随机变化的资本运作和决策过程中,大打折扣,甚至中途流产,几乎是必然的。

在更广的社会语境中,历经1960年代末学生运动和社会激荡的洗礼,国际建筑界到1970年代,产生了重大思想转变。批评家和建筑师们开始普遍意识到,任何一个城区,或一栋超大建筑,如果仅让一位建筑师决定一切,通常会导致空间贫乏、文化单薄。新一代建筑师必须学会放弃救世主的精英态度,放下身段,与多方合作,拥抱一个更人性化、多元主义的时代。

林不仅反思了设计作者问题,还更关注使用主体问题。他痛切发现,曾有着强烈社会主义改良思想、立志为大众服务的现代建筑运动,到了1970年代中期,被商业公司和精英建筑师劫持,转化为“国际式”风格,不光生产出形式和尺度上反人性的异化空间,更重要的是其内容不再面向普通公众,更无法顾及发展中国家城市中的贫困阶层。

与此同时,在新加坡,政府的管控越来越强,秉承批判立场的SPUR与PAP的威权控制和单一发展主义理念之间的矛盾也越来越激化。正面交锋不再可能,SPUR于1975年解散。

所有这些作用力,共同推动林少伟于1970年代中期,一改现代主义精英立场,转向为一个后现代主义者、游击战士。

1975-2023:打游击的公共知识分子

1975年之后的林,作为建筑师,参与设计了一批小尺度、有 “后现代” 倾向的建筑,以创作回应时代转型。但在我看来,他更大的影响力还在于其涉猎广泛、能量充沛的空间写作和空间活动组织。他在空间领域,成为新加坡的游击队员、亚洲的公共知识分子领袖。[xiii]

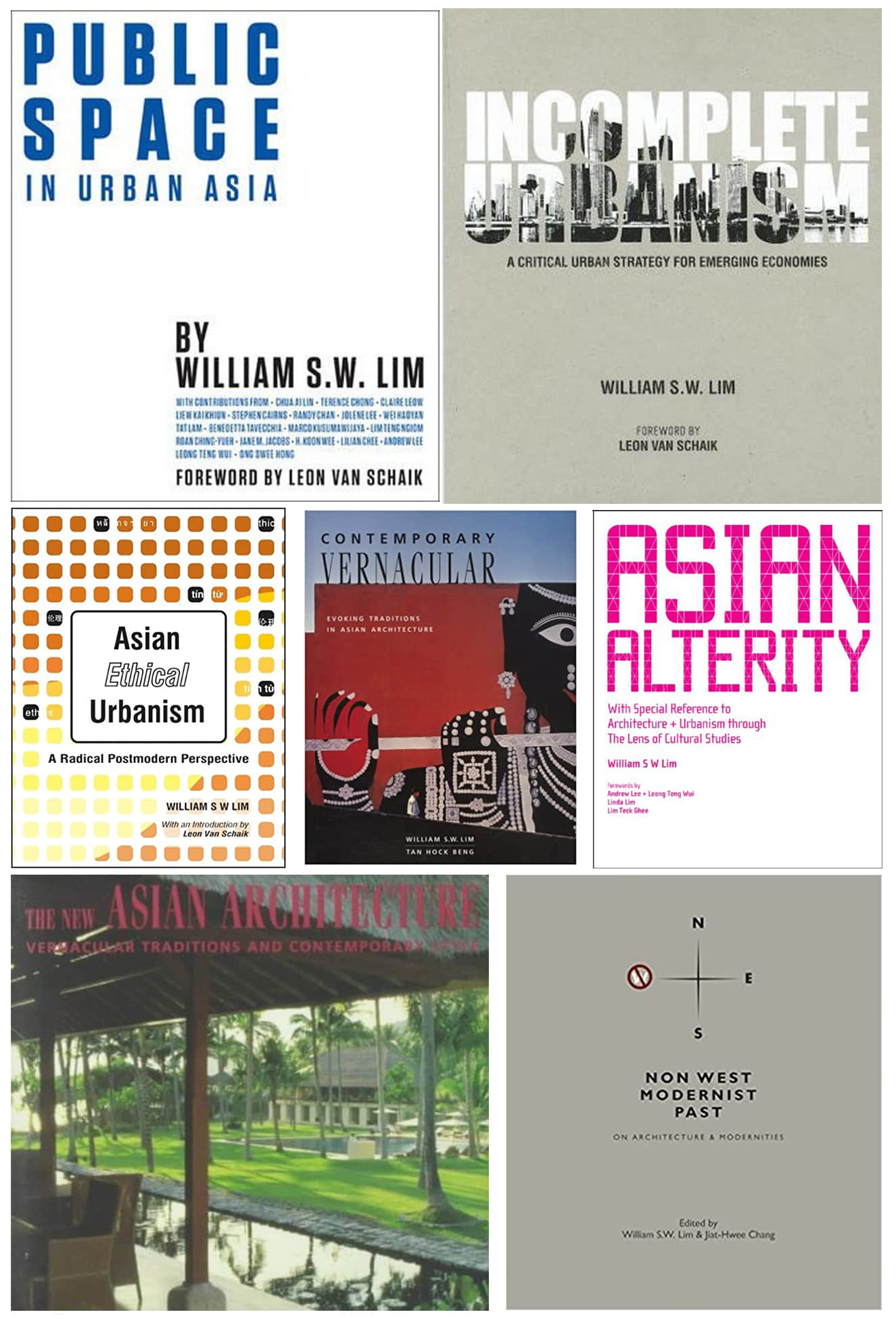

他写作、编辑了十几本书,探讨亚洲文化传统、空间正义、遗产保护、城市经济与文化、建筑和都市主义。他还与参与创立了众多研究组织和学术平台,包括Southwest Asia Study Group,Asian Planning and Architectural Collaboration,Singapore Heritage Society,AA Asia,Vision杂志等。他秉持专业信念和道德良心,活跃在各种论坛、会议中,为被压迫者、被忽略者发声,推广新思想、新力量。

林有时给人一种印象:他涉猎的领域、话题如此多样,有的已经溢出他所运用的分析框架。比如,他后期常试图以“后现代”和“多元主义”概念框架,涵盖众多美学、伦理、文化和政治问题。但是不是在很大程度上,美学的“后现代”和“多元化”,只不过缩减为权贵阶层消费品味的选项?“多元主义”还能有效分析当代城市贫富差距日益加大和空间利益分配日趋不均的趋势吗?如果说现代主义的宏大叙事已经破产,而后现代主义的“多元主义”则迅速滑向价值相对主义和碎片化,那么人类还如何建立最基本的共识?如果无法建立共识,又如何推广社会公平公正等“普世”信念?

我想,晚年的林一定也感受到这些困惑。但他似乎从没有因这些智识困惑,而迟疑,而放慢行动的步伐。

2013年港大建筑学院的 “2020: Housing China” 学术会上,大部分建筑师当然都在放自己的作品集。而林在做主题发言时,一张自己的作品都没放,而是严厉批评新加坡将公屋商品化的政策,如何急功近利,如何不可持续。他在讲台上苦口婆心地劝阻香港,千万不要踏上这条不归路。

会议前后我与林先生商量,想邀请他一起筹备《南方都市报》主办的、以“走向公民建筑”为口号的“第四届中国建筑思想论坛”。当时中国各大城市风靡兴建巨型shopping mall,对市中心的紧凑街区和公共空间体系造成严重破坏。讽刺的是,1960年代末到1970年代初,承载着建筑师们美好社会-空间愿景的“巨构运动”,终因违背城市特性,而被认为寿终正寝。而在千禧年全球化的浪潮中,超大规模的shopping mall综合体席卷亚洲和中东各大城市市中心,此时却几乎看不到空间中的任何社会愿景。我提议该届论坛以“购物中心与公共空间”为主题,邀请林先生任论坛主席,召集一批国际学者、开放商、城市管理者和建筑师,汇集建设性意见和实操策略。林先生慨然应允。从香港回到新加坡后,他闪电般发给我一份策划草稿“Public Space in Shopping Malls”。

林在文稿中先概述了关于shopping mall社会愿景的起落:1950年代,建筑师Victor Gruen针对美国城市无度向郊区蔓延的趋势,发明了shopping mall,意图是不仅为郊区居民提供购物便利,也为他们打造一种新型社会中心。1970年代,林自己参与设计的新加坡的珍珠坊和黄金坊,位于传统城市中心,也有类似的社会愿景:建筑师在商场中植入非商业公共空间,如珍珠坊中的“城市房间”和黄金坊中的中庭长廊,目的都在于以市民购物为契机,催生新型公共生活。而之后,在世界范围内,当利润最大化成为商业开发的唯一目标,shopping mall中的公共空间迅速衰落,以至于近来很多shopping mall在吞吃众多城市领地后,其内部连公众免费坐下的场所都不提供。林总结道:“今天,公共空间理念是无法保证的,只能通过斗争和较量才能实现。”

在文稿最后,林阐述了论坛的目的——文字凸显出林的典型性格,也是我最崇敬的品质:行动不止、热望不断——

“现在的挑战是,要针对每个特定城市,重新制定一套相关的、进步性的购物中心规划规范,以确保有效提供开放的、非商业公共空间,以供文化和社区使用。规划当局需要明确规定将公共空间纳入购物中心的设计,并收取最低租金以支付各种设施的维护费用。它们包括艺术展览、公共话语、公共图书馆、非盈利设计和艺术办公室和书店,等等。另一方面,在保持此类可出租面积数量的同时,应给予开发商额外的容积率。这些公共区域和使用将增强商场的活力和对公众的吸引力。此提议应该对开发商、规划当局和公众都有吸引力,对三方都有利:一个三赢局面。” [xiv]

只可惜,那场论坛没有发生,“走向公民建筑”的口号迅速湮没。

林的去世,或许真的标志着建筑师作为空间公共知识分子时代的终结。那么今后,要靠怎样的“斗争和较量”,才能在亚洲城市中,最终实现林一生的热望——公众-政府-开发商的三赢局面?

还能实现吗?

(致谢:本文在写作过程中,港大同事成美芬和黄向军不仅向我提供大量历史资料,还给予很多宝贵意见,深表感谢!)

参考文献:

[i] 以下对林早年求学历程的描述,主要摘选于Robert Powell, “Inciting Rebellion,” Nolimits: Articulating William Lim (Singapore: Select Publishing, 2002), 14-19.

[ii] Rem Koolhaas, “Singapore Songlines: Portraitr of a Potemkin Metropolis…. or Thirty Years of Tabula Rasa,” S, M, L, XL (New York: The Monacelli Press, 1995), 1019.

[iii] William Lim, “Environment in a Democratic Socialist State,” SPUR 65/67 (Singapore: Eurasia. Press, 1967), 49.

[iv] Lee Kuan Yew’s speech at University of Singapore, 1968.

[v] Tay Kheng Soon, “Towards a New Planning Methodology,” SPUR 65/67 (1967), 52.

[vi] SPUR, “Our Cities Tomorrow,” Asia Magazine (May 1966), 4-7; “The Future of Asian Cities,” SPUR 65/67, 5.

[vii] 关于“巨构运动”的发展历程,参见 Reyner Banham, Megastructure: Urban Futures of the Recent Past (London: Thames and Hudson, 1976).

[viii] 关于珍珠坊的历史分析,参见 Eunice Seng, ”People's Park Complex: The State, the Developer, the Architect, and the Conditioned Public, c.1967 to the Present“, Southeast Asia's Modern Architecture, (Singapore: NUS Press, 2019 ), 236-273.

[ix]H. Koon Wee, “The Emergence of the global and social city: Golden Mile and the politics of urban renewal,” in Planning Perspectives, 35:4, 689-718.

[x] H. Koon Wee, “An Incomplete Megastructure: The Golden Mile Complex, global planning education, and the pedestrainised city,” in The Journal of Architecture, 25:4, 2020, 472-506.

[xi] 同上

[xii] 同上

[xiii] H. Koon Wee, “An Emergent Asian Modernism: William Lim, SPUR and APAC,” in Time+Architecture(2019-3),20-27.

[xiv] 林少华先生于2013年发给笔者的文稿“Public Space in Shopping Malls”.

分享文章

- “设计一个梦想城市容易;重建一个活的城市需要想象力。”—— 阅读简·雅各布斯:思考中国大城市的死与生

- 蟹行、驴行、骑士行—— 听《迂回艺术:柯布西耶的政治》有感

- 林少伟:亚洲城市中的公民建筑师|“逝者如师”系列

- 矶崎新:暗黑反讽、另立中央|“逝者如师”系列

- 文丘里的暧昧空间诗学

- Me Neither/我也没

- 阿尔托:对自然、文化和社会的三重礼赞

- 为什么要把建筑史与社会史连起来写?|“梁思成与他的时代”演讲之一

- 重新开端—— 康“起源”建筑思想的起源 | 纪念路易斯·康诞辰120周年

- 朱涛:广度的人与深度的建筑师

- 朱涛 | 画别2020:它真的那么糟吗?

- 建造的诗学,促成“公共显现” | 弗兰普顿2019索恩奖章获奖演讲

- 深圳高密度校园设计:“边界内突围”

- 空间行动 2016-2020|朱涛建筑工作室四周年

- 2020 穹顶世界 | N95之家——“回家”展中展

- 俄国自由像——2020年虚拟毕业典礼的虚拟感言

- 独裁者的通天纪念碑,成为年轻人的游泳池

- 纪念胡慧姗(们) | 5.12大地震十二周年祭

- 妄想狂-批判性——细读库哈斯的一座别墅(二)

- 不当记者的编剧不是好建筑师——细读库哈斯的一座别墅(一)

- 湛江港——人类错误的纪念碑

- 从瘟疫隔离到全景敞视 ——疫病期间读监禁史(二)

- 从四马分肢到灵魂整治——疫病期间读监禁史

- 形式追随热病:一场翻转香港城市格局的疟疾

- 疫病之下,香港菜市场转型的启示

- “建筑是治疗的机器”—— 读《疾病、疯狂、犯罪作为形式基础》

- 我们是否真正拥有“公共空间”?