空间行动 2016-2020|朱涛建筑工作室四周年

一路向前,不会后退。

分享文章

朱涛工作室(深圳)成立四周年感言

2020年8月16日 香港

Zoom,而不是Room,如今竟成了工作交流界面!讨论频繁地被信号滞后打断;用鼠标在屏幕上画的线条色彩艳俗、形状笨拙不堪。对方的PPT已经翻页,那堆鲜艳乱线还悬浮在屏幕虚空中,好不尴尬;平时面对面交谈都不能保证对方听懂,现在隔空对谈更导致误解重重……病疫期间的实体空间隔离,逼迫人潜入虚拟世界交流,这恐怕是对建筑工作室——曾如此仰仗团队成员肩并肩协作、频繁动手画图和做模型推敲设计——的工作方式的致命打击。

但与此同时,一种过去难以想象的团队组织方式也被逼出来了。工作室首先被分割为香港和深圳两个基地;然后有巴塞罗那一个团队加入,合作一个城市设计竞赛——对方五六个成员,即使都在同城,也各自被锁在家;之后一个在温哥华的前同事加入,又一个暂时滞留在哈佛的新同事加入……一个十几人的工作室,居然在欧美亚三个大陆建立起工作网络,以三种时差轮番上班……

在这疯狂的2020年,工作室过了四周年生日。

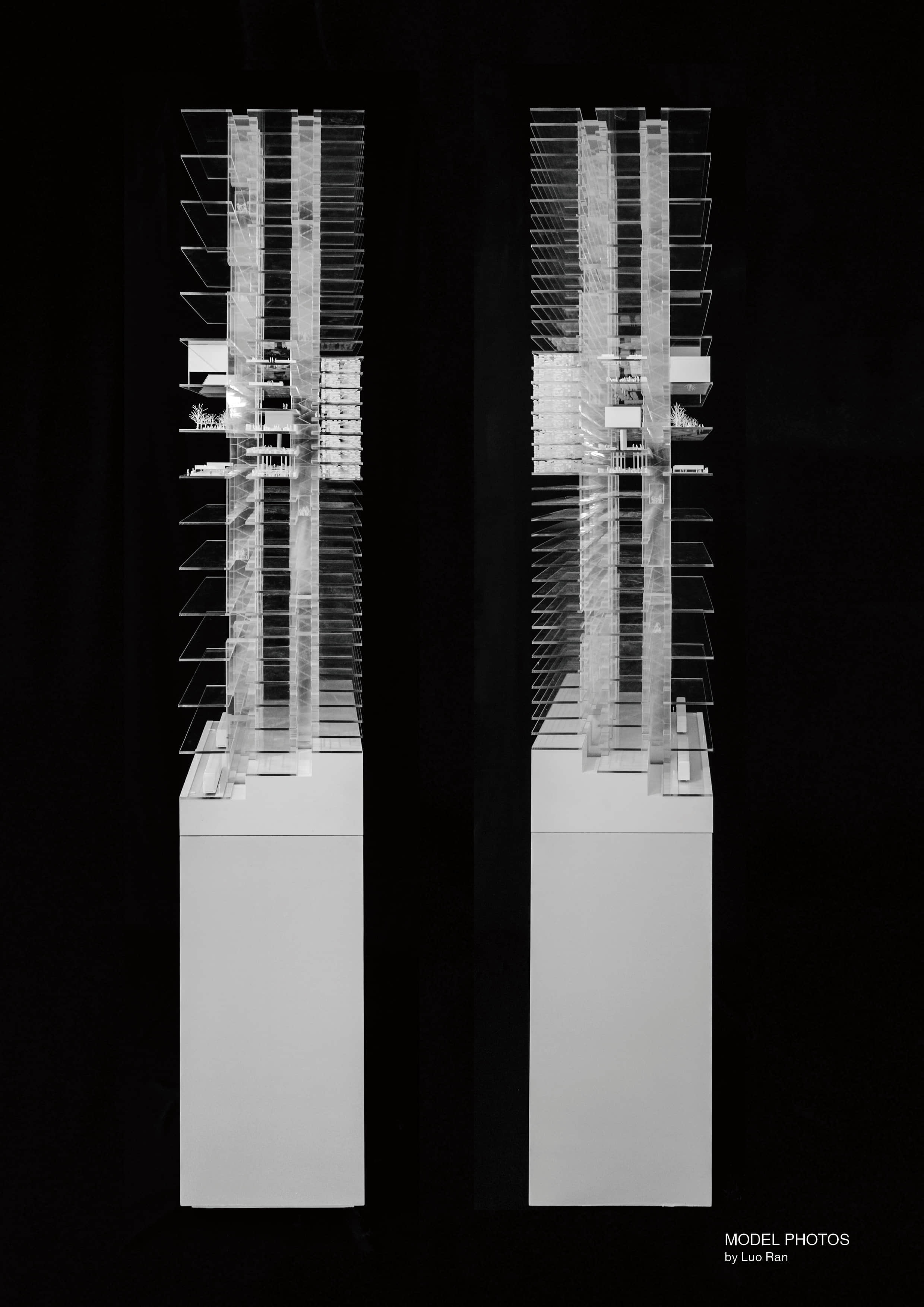

自2016年在深圳正式注册,工作室有了稳定的实践基地。四年来,人员来去匆匆,投标、交图和汇报的压力从没断过,桌面永远铺满模型残片、打印纸和草图,设计师们可以为一个扶手式样和一块铺地图案吵半天,加班灯光常持续到天亮……

在开发商以资本、设计院以资质主导的市场中,一个小型独立工作室有执业自由和生存空间吗?有!在平日,我们有无限的“努力工作”的自由;想未来,我们有广大的“开辟全新执业境界”的空间。

看到Archidaily 、Pinterest上传播的缤纷建筑图片,我会想起托马斯·曼《魔山》里的肺病疗养院。那里集中隔离了各式各样的有才或有财的光鲜人物,汇成二十世纪初的欧洲缩影。在思想上,有人坚持人文主义,有人拥护集权,有人崇尚尼采式的酒神狂欢,有人琢磨精神分析、相对论和宇宙起源;在日常中,有人玩留声机、集邮,有人热衷滑雪和画猪比赛,有人细品巧克力,有人一天吃五顿正餐…….各有各的追求和乐趣,直到十年后一战爆发,收割掉一切…….

不妨用“末日回望”评估现在所做的事,这样残酷、高效:当某个末日降临,时间就要湮没大部分东西,我们希望哪些努力留下,它们本身值不值得留下?多这样想,我们现在的努力就会更聚焦。

请允许我套用阿伦特对人的活动的分类,将建筑师的活动分为三种:

劳动建筑师(Labor architect)——周而复始的生产和消耗,以满足人的生理需要,维持生命。换句话说,靠画图挣钱维生。这是必要的,但没必要深入讨论。(阿伦特的哲学论述:人以劳动维生,就像动物每天外出耗体力觅食,以补充体力,二者间没有根本区别。)

工作建筑师(Work architect)——在生产中注入创造力,让“作品”的意义超越个人的生命局限。在这层次上,建筑师是“技艺者/匠师”,是创造者。那些极力捍卫学科“本体性”或“自主性”的建筑师们,看重的是这层次的价值。他们的职业目标是做 “好作品”。

行动建筑师(Action architect)——建筑师不光在个体设计师意义上创造出空间的非凡,更在空间中企及或实现一种“公共性”,展现出动人的社会愿景,激起众人共鸣,激励大家携手共建有生机的公共生活。在这层次上,建筑师是空间维度上的社会行动者。

这第三个“行动”层次一定对大量建筑师来说显得抽象飘渺,是因为它超越了建筑专业的通常视野。在我心目中,一批巴西现代建筑师,如阿蒂加斯(Vilanova Artigas)、达洛查(Paulo Mendes da Rocha)和柏·巴蒂(Lina Bo Bardi),当然还有阿尔托(Alvar Aalto)、康(Louis Kahn)、伍重(Jørn Utzon)等,是“行动建筑师”大神。

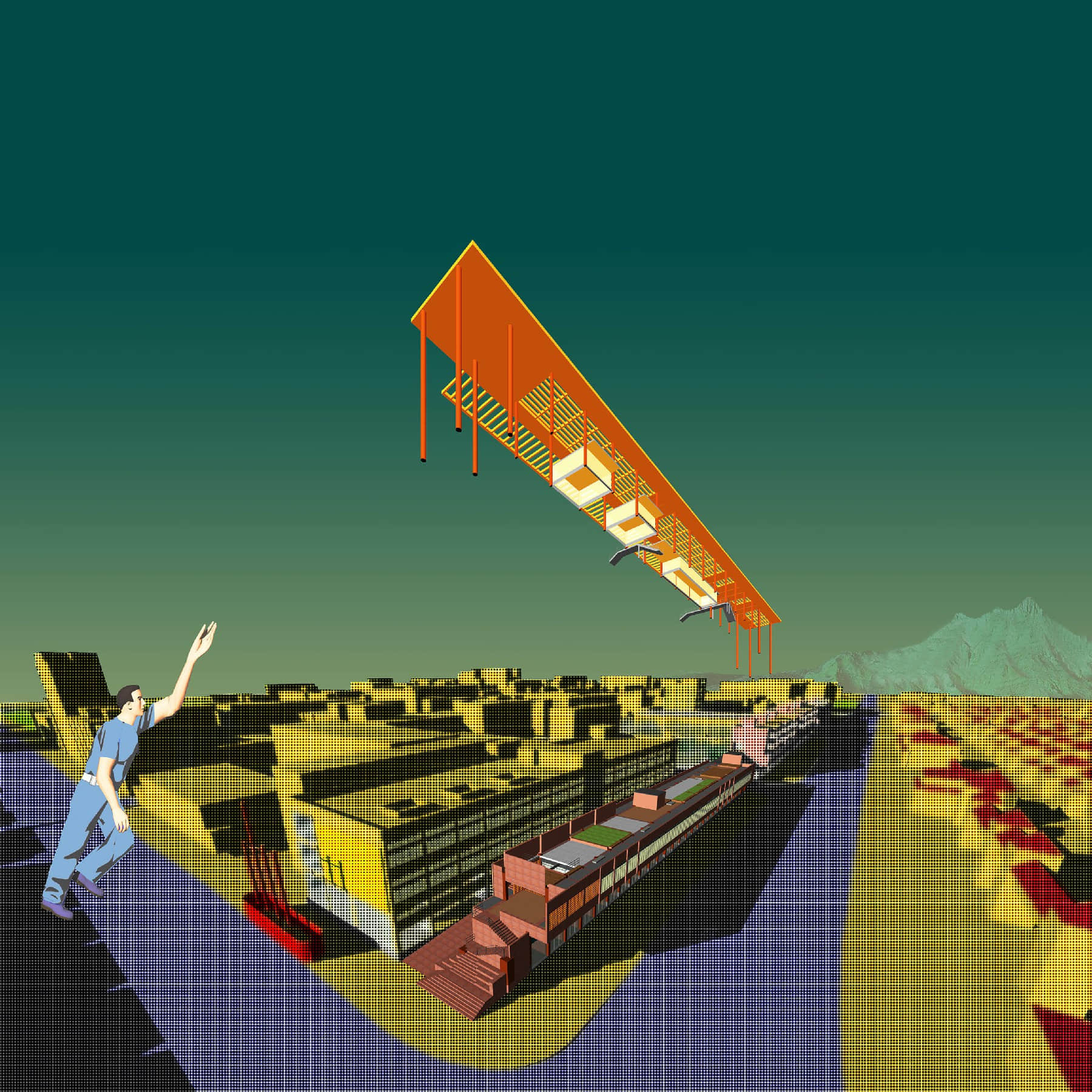

工作室自成立起,便将“重建城市,重建公共性”定为职业目标。这意味着,不管我们实际能力如何,在现实中有多大成效,我们的努力注定不会局限在“工作”内部,而是会时时构筑从“工作”到“行动”的桥梁。我们当然希望出好作品,但我们同时还希望在好作品中注入动人的社会愿景,使它们具备一定的“行动力”,或至少有未来行动的潜能。

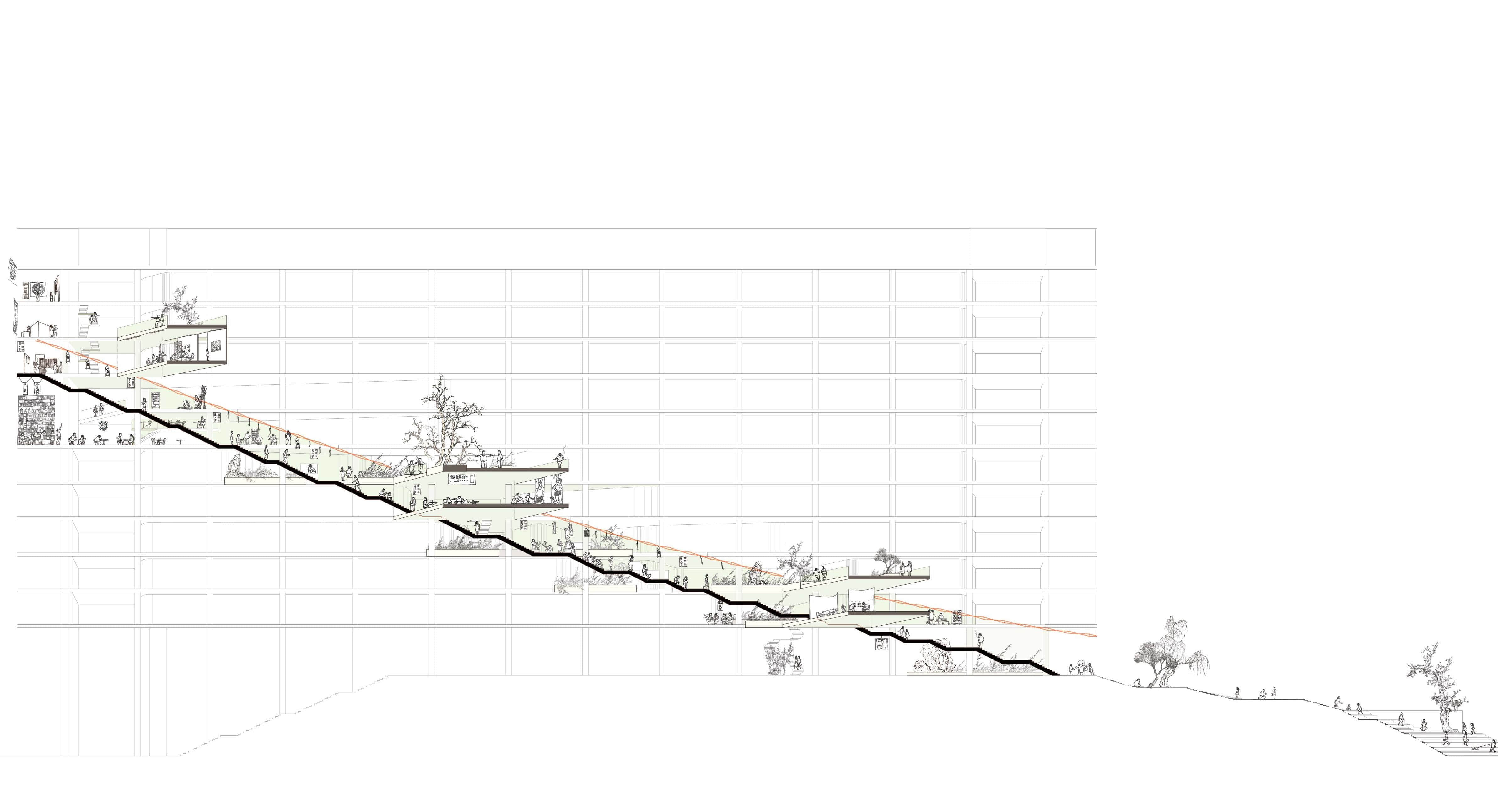

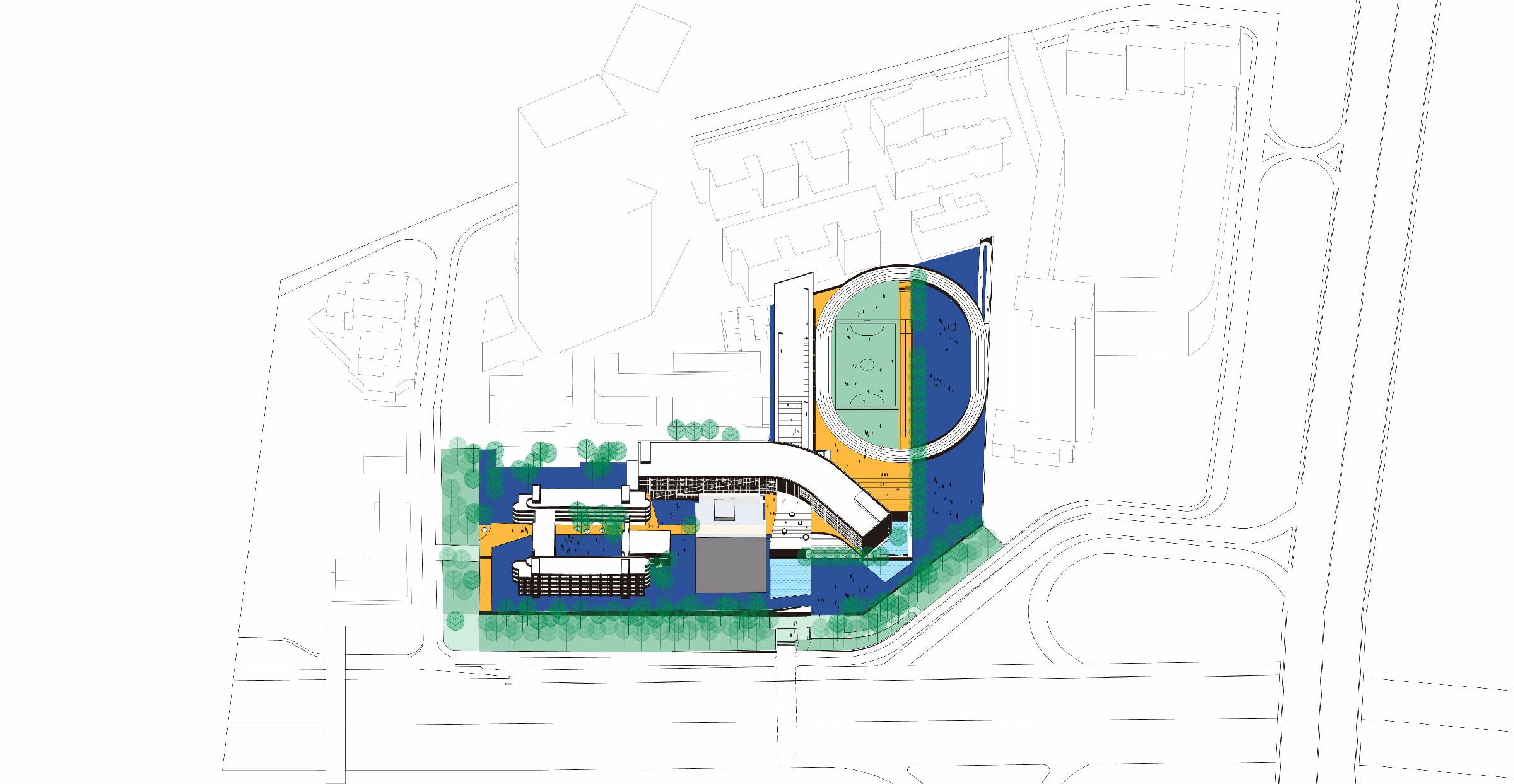

刚开始,工作室蹒跚学步、磕磕碰碰,竭力尝试在每个项目中贯彻自己的追求。逐渐地,我们在设计上摸索出一个“整体设计”原则。我们并不强求以统一的“风格”统领项目的方方面面,而是坚信所有项目所有项目,不管大小,其基地都不是孤立的空白,而是满布了一整套自然、社会和空间的关系网络。所有项目要落地,就要与现有网络连接起来,产生积极关系。我们心目中的设计范式是格迪斯(Patrick Geddes)的“山谷剖面”:“要建一座城市,牵涉到整个区域”。我们针对任何项目,哪怕是一个小小的水库泵房,都努力绘制系统的“山谷剖面”,融入跨学科思考,整合城市规划、市政工程、建筑、景观和室内等多学科的视野和专长。

我们在参与一系列城市公共项目后还发现:大量公共项目的失败,根本原因还不是设计欠佳,而是政府在制定任务书阶段,就把项目的议题界定错了。而建筑师们往往急于推销自己的设计,作为一个漂亮答案,却很少批判性反问:真正问题是什么?于是工作室投入大量精力,与香港大学合作,结合研究和教学,帮政府系统诊断城市,梳理出真议题,逐渐推导出精准的项目定位和任务书,甚至设计流程。换句话说,工作室经常要回溯到项目的前期研究和策划阶段,以保证公共项目实施的品质。

我们也很快意识到,没有开明的业主和公众支持,公共项目的设计从动笔的刹那就注定失败。一个城市的公共建筑与公共空间品质,不光依赖设计师的专业水准,也与政府管理部门的文化愿景、专业素质和管理能力,以及社会的认同息息相关。于是工作室又创办“空间行动”文化传媒平台,还协助众多政府机构组织培训、讲座和研讨会等活动,试图以多种渠道推广公共空间话语,争取更多的业主和公众的理念认同。

我和同事们也常困惑:这十几个人,到底是个设计工作室,还是个研究团队、空间文化传媒、建筑学培训机构、大学建筑系的延伸?我们为什么就不能仅聚焦“工作”层面,专心打造好作品?我们一年到头,四处“行动”,在设计的“外延”上耗这么多精力,还能保证在“本体”、“自主”层面上,深化设计的“内涵”吗?

我们需要时间,处理这些矛盾。但仔细想来,没有退路。四年前立下“重建城市,重建公共性”职业目标,不是一时冲动的口号,而是清醒的抉择。

“建筑师该做自己专业内的事,建筑学要坚持学科自主性”——这些论断,如不放在建筑学这门学科的历史演变脉络中详细考察,就是空洞废话。同在二十世纪下半叶,同样基于对现代建筑失败的反思,埃森曼(Peter Eisenman)和罗西(Aldo Rossi)的判断和抉择截然不同。埃森曼埋怨现代建筑从来就没有真正现代过,它没有像现代艺术那样达到高度的抽象纯粹(总是被功能主义、社会议题等分神),因而埃森曼将“建筑自主性”聚焦于纯形式操作,恨不得将建筑与社会的联系全部切断;罗西则认为现代建筑的失败在于它对城市的破坏,对历史连续演变中的城市肌理和集体记忆的摧毁,因而罗西弘扬的“建筑自主性”,是期待建筑学在回归城市和公共性中重建学科基础。

我们的“重建城市,重建公共性”目标,同样基于对今天状况的反思:我们通过太多案例认识到单一发展理念对城市的伤害。我们尤其目睹昔日以平等、福利为基础的集体空间迅速败落,以自由、权利和共识为核心价值的公共空间建设困难重重。如何从区域、城市和社区规划,到一条机动车道的选址、一条河的整治和一座步行桥的设计,都能将城市综合理念和社会人文关怀纳入其中?如何利用不同种类和尺度的项目,为城市“疗伤”,将空间权归还市民?如何协助疏通阻塞的脉络、恢复损伤的肌理、增强抗体、培育生机?如何在公共性严重缺失的时代,捍卫公共空间利益、重建公共空间文化?如何在公共空间里,展现出动人的社会愿景,赋予人新的空间体验、激发人的美好想象,让人体验到自由和解放?——这一切,在我们看来,是我们的空间学科(城市规划、城市设计、建筑、景观和室内设计)中最有意义的议题。

我们还远没有达到理想状态,我们的行动步伐有时会凌乱。但我们已经起步了,一路向前,不会后退。

分享文章

- “设计一个梦想城市容易;重建一个活的城市需要想象力。”—— 阅读简·雅各布斯:思考中国大城市的死与生

- 蟹行、驴行、骑士行—— 听《迂回艺术:柯布西耶的政治》有感

- 林少伟:亚洲城市中的公民建筑师|“逝者如师”系列

- 矶崎新:暗黑反讽、另立中央|“逝者如师”系列

- 文丘里的暧昧空间诗学

- Me Neither/我也没

- 阿尔托:对自然、文化和社会的三重礼赞

- 为什么要把建筑史与社会史连起来写?|“梁思成与他的时代”演讲之一

- 重新开端—— 康“起源”建筑思想的起源 | 纪念路易斯·康诞辰120周年

- 朱涛:广度的人与深度的建筑师

- 朱涛 | 画别2020:它真的那么糟吗?

- 建造的诗学,促成“公共显现” | 弗兰普顿2019索恩奖章获奖演讲

- 深圳高密度校园设计:“边界内突围”

- 空间行动 2016-2020|朱涛建筑工作室四周年

- 2020 穹顶世界 | N95之家——“回家”展中展

- 俄国自由像——2020年虚拟毕业典礼的虚拟感言

- 独裁者的通天纪念碑,成为年轻人的游泳池

- 纪念胡慧姗(们) | 5.12大地震十二周年祭

- 妄想狂-批判性——细读库哈斯的一座别墅(二)

- 不当记者的编剧不是好建筑师——细读库哈斯的一座别墅(一)

- 湛江港——人类错误的纪念碑

- 从瘟疫隔离到全景敞视 ——疫病期间读监禁史(二)

- 从四马分肢到灵魂整治——疫病期间读监禁史

- 形式追随热病:一场翻转香港城市格局的疟疾

- 疫病之下,香港菜市场转型的启示

- “建筑是治疗的机器”—— 读《疾病、疯狂、犯罪作为形式基础》

- 我们是否真正拥有“公共空间”?